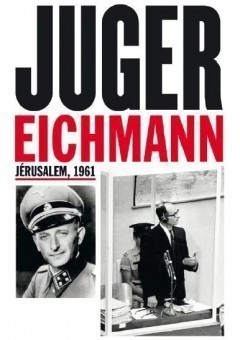

MARIA CRISTINA SERRA | Nel cinquantenario del processo di Gerusalemme “all’architetto della soluzione finale”, una mostra ne ripercorre le tappe del giudizio. Fu per il neonato stato d’Israele un fatto di grande impatto emotivo e simbolico, che fece rivivere gli orrori della Shoah. Al Mémorial de la Shoah fino al 28 settembre

MARIA CRISTINA SERRA | Nel cinquantenario del processo di Gerusalemme “all’architetto della soluzione finale”, una mostra ne ripercorre le tappe del giudizio. Fu per il neonato stato d’Israele un fatto di grande impatto emotivo e simbolico, che fece rivivere gli orrori della Shoah. Al Mémorial de la Shoah fino al 28 settembre

Senza la consapevolezza della memoria storica non ci può essere civiltà. “Quando l’impossibile è stato reso possibile, è diventato il male assoluto, impunibile e imperdonabile”, così scriveva nel 1951 la filosofa tedesca, di origini ebraiche, Hannah Arendt nel saggio “Le origini del totalitarismo”, analizzando la “banalità del male”. Argomento che diventerà poi il filo conduttore delle sue cronache per il settimanale “The New Yorker” nel 1961, durante il processo al gerarca nazista Adolf Eichmann, a Gerusalemme. Successivamente, sviscerando le varie fasi del processo e ricomponendo le complesse interrelazioni fra le questioni morali, politiche e giuridiche, scriverà la sua famosa opera “Rapporto sulla banalità del male”.

Il caso Eichmann, che spalancò le porte della storia e gli occhi dell’umanità inconsapevole sulla Shoah, e che permise, dopo l’orrore e il silenzio assordante che ne seguì, di acquisire la piena presa di coscienza dello sterminio nazista, fa discutere ancora oggi. Convegni, mostre, pubblicazioni di libri si susseguono a Parigi, Berlino e Washington.

Il processo di Gerusalemme (il primo interamente filmato) allo zelante, meticoloso tenente colonnello, responsabile della Sezione 4 – B – 4 dell’Ufficio centrale per la Sicurezza del Reich (RSHA), è fedelmente ricostruito con imponente e sconvolgente abbondanza di documenti inediti, filmati, registrazioni sonore e foto, al Mémorial de la Shoah. Cinquant’anni dopo, l’apparente normalità del male, che volontariamente si fa scegliere anche dalle persone comuni, quando l’assenza d’immaginazione e di pensiero offusca la percezione del sottile filo che divide il Bene dal Male, è ancora di tragica attualità.

Al di là del valore storico e documentale, l’itinerario espositivo, attraverso le varie fasi dello spettacolare processo (in un’intervista a Le Monde, il presidente di Israele, Ben Gurion lo definì “la Norimberga del popolo ebraico”), è una riflessione su come le barriere contro le barbarie siano sempre insufficienti.

“Facevo solo il mio dovere, conformemente agli ordini”, si difese Eichmann al dibattimento (dall’11 aprile al 15 dicembre ’61), “ero addetto a svolgere il mio lavoro da dietro una scrivania”. L’immagine anonima del grigio funzionario dalle labbra sottili, i rari sorrisi sprezzanti, gli occhi opachi sotto le spesse lenti, al chiuso della gabbia di vetro, che si riflette nelle foto e nei filmati, assume il valore di agghiacciante icona del conformismo e del cieco asservimento alle gerarchie, che si fa strumento inesorabile di sterminio.

Né Iago né Macbeth, tanto meno un moderno Riccardo III shakespeariano, ma un burocrate della morte, uomo mediocre e dedito all’ubbidienza, un gregario per vocazione, dall’itinerario umano emblematico. L’album di famiglia ce lo mostra bambino vestito da marinaretto, ragazzo in gita con gli amici, nel giorno del matrimonio, con il figlio sulle ginocchia. Poi le foto in divisa da SS, quindi con il poncho in Argentina, fra gli agenti del Mossad, all’arrivo in Israele. Le foto-segnaletiche, le impronte digitali, le immagini in cella, le pantofole scozzesi ai piedi, lo scrittorio pieno di libri. Eichmann, l’addetto alle espulsioni e poi alla deportazione del “popolo reietto”, si sentiva “liberato da ogni colpa, sollevato per non aver avuto nulla a che fare con lo sterminio fisico. Legato al mio giuramento di obbedienza, dovevo occuparmi solo dell’organizzazione dei trasporti”.

Il criminale nazista si definiva “un rotellina del grande ingranaggio: il meccanismo della distruzione”, diceva, “dipendeva dall’Ufficio centrale per gli Affari economici e amministrativi, non era compito nostro decidere dove mandare i trasporti, io ero un piccolo ufficiale subalterno”. Giocando con l’autoconsapevolezza della sua mediocrità di grado e di posizione sociale (famiglia piccolo borghese, cristiano-nazionalista, studi e professione incerta), riscattatosi quasi per caso nel ’32, aderendo alle SS, Eichmann usa frasi fatte e parole vuote, manipola la realtà, arrivando a definirsi un’idealista kantiano, in risposta alle domande incalzanti dei giudici, che tentavano di arrivare alla Verità.

Mentre scorrono le immagini filmate e dalle cuffie si ascoltano le voci delle parti, in un crescendo di sconcerto e di emozione, ci soffermiamo sulle parole di Hannah Arendt: “Il male non è mai così radicale, ma solo estremo, non possiede né profondità né dimensione demoniaca. Può ricoprire il mondo intero e devastarlo, precisamente perché si diffonde come un fungo sulla sua superficie. E’ una sfida al pensiero, perché quando penetra in profondità non trova nulla. Questa è la banalità. Solo il bene ha la profondità e può essere radicale”.

La visione di alcune significative testimonianze (furono 111) dei sopravvissuti all’Olocausto che per la prima volta, rompendo il muro di ghiaccio della diffidenza e dell’incredulità con cui l’orrore per molto tempo venne congelato dalla stessa comunità ebraica, è un momento cruciale del processo a cui la mostra conferisce il giusto risalto.

L’ex-ministro della Giustizia del Presidente Mitterrand, Robert Badinter, oggi 83enne (a lui si deve l’abolizione della ghigliottina), all’epoca avvocato del settimanale “L’Express”, assistette alle fasi salienti del processo come giurista, figlio e parente di vittime dello sterminio. Fu colpito dall’assenza di carisma dell’imputato, “uomo qualunque e affaticato, neutro, nullo, non un bulldog come il Goering di Norimberga”, e dalla monotonia, quasi asettica del procedimento, condotto con solenne ritualità. La commozione irruppe, ricorda, “con la testimonianza di Leon Wellickzon-Wells”, inserito a 18 anni nel Sonderkommando numero 1005 del campo Janowsky, in Polonia, con l’incarico di far sparire qualsiasi traccia dei massacri, filtrando al setaccio le ceneri dei cadaveri per recuperare oro e gioielli, e poi spargerle nei campi come fertilizzanti.

Non solo un contabile, senza ombra di pentimento, è l’opinione dello storico David Cesarani, autore di “A. Eichmann – anatomia di un criminale”, ma anche un complice attivo e consapevole dello sterminio. Figura chiave della “Soluzione finale” e archetipo della corruttibilità umana, di cui Cesarani ricostruisce come in un macabro mosaico i tasselli della vicenda personale, che si sovrappongono con lo scientifico azzeramento dei valori umani, operati dal nazismo, dentro cui ritagliarsi una nicchia esistenziale. Eichmann si diventa, forti di convinzioni antisemite e di disprezzo per chi si considera in qualche modo “diverso e inferiore”. Lui, Era mosso da “un’utopia: far sparire con qualsiasi mezzo, gli ebrei dalla Germania e dall’Europa, per ricreare una comunità nazionale tedesca “. Stigmatizza lo storico inglese: “Esperto d’emigrazioni, Eichmann divenne un combattente nella guerra contro gli Ebrei. La sua arma fu il genocidio. Ed è così che si diventa sterminatori”.