FRANCESCA GIULIANI | Il festival è appena finito. Volterra ancora una volta è stata incontro, apertura, reclusione, separazione. Le contraddizioni di un evento che ha luogo fra la città e il carcere, che coinvolge la cittadinanza (e gli appassionati che vengono sempre numerosi da fuori) e la parte della città separata dalle mura di cinta della vecchia fortezza, ora carcere; e Armando Punzo, combattivo trait-d’union fra il dentro e il fuori. Lo abbiamo intervistato alla fine della rassegna teatrale conclusasi in questi giorni.

FRANCESCA GIULIANI | Il festival è appena finito. Volterra ancora una volta è stata incontro, apertura, reclusione, separazione. Le contraddizioni di un evento che ha luogo fra la città e il carcere, che coinvolge la cittadinanza (e gli appassionati che vengono sempre numerosi da fuori) e la parte della città separata dalle mura di cinta della vecchia fortezza, ora carcere; e Armando Punzo, combattivo trait-d’union fra il dentro e il fuori. Lo abbiamo intervistato alla fine della rassegna teatrale conclusasi in questi giorni.

Partiamo da La Ferita. Com’è nata la collaborazione con Archivio Zeta e come ha risposto la cittadinanza alla chiamata per la performance La Ferita/Logos-Rapsodia per Volterra?

Dopo il crollo di una parte delle mura che cingono Volterra, avvenuto lo scorso inverno, si è parlato tanto della ferita inflitta a questa città. Il restare impassibili e il rimanere aggrappati solo alla negatività dell’evento era l’aspetto più temibile. Come accade per un artista la ferita può essere produttrice di bellezza e ho lavorato in questo senso, cercando di ragionare intorno alla ferita in maniera propositiva partendo proprio da quella che è un’esperienza d’artista. Abbiamo pensato di costruire un evento collettivo, sull’onda di quello che era stato, lo scorso anno, il lavoro Mercuzio non vuole morire. Ho riunito tutti i gruppi, le associazioni, le persone di Volterra che sono impegnate nel mondo della cultura e anche i semplici cittadini che avevano voglia di impegnarsi in un progetto e ho chiesto se avevano intenzione e possibilità di collaborare a un nuovo progetto collettivo dopo Mercuzio. Una volta che mi sono assicurato che una parte attiva di Volterra avrebbe partecipato, ho delegato la realizzazione del progetto alla compagnia Archivio Zeta, che ha suggerito il lavoro di Maria Lai, Legarsi alla montagna. Questa idea di comunità che si lega insieme attraverso il legame tra la città ferita, le mura e le persone è stata sostenuta positivamente da tutti i partecipanti che insieme hanno iniziato a lavorare in questa direzione.

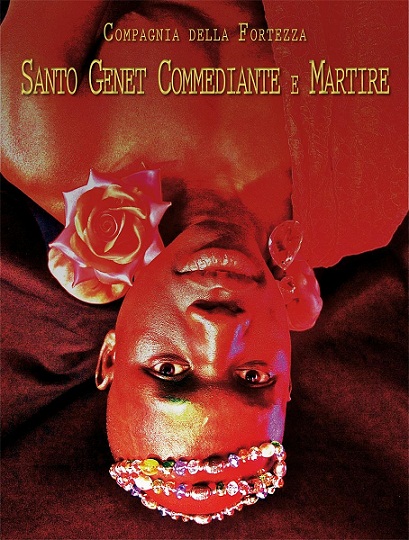

In una lettera a Roger Blin Jean Genet scriveva Le pièce di solito dovrebbero avere un senso … non questa. È una festa composta di elementi eterogenei, che non celebra un bel niente. Di una festa io credo si sia trattato in Santo Genet, una festa dove non c’è uno spazio, non c’è un tempo, dove probabilmente la libertà (benché all’interno di un carcere) non è pensata ma agita, quel luogo dove anche i personaggi di Genet posso riprendere vita. Volevo chiederti se ti ritrovi in questa visione e perché hai scelto l’opera di Genet?

Siamo partiti da una riflessione interna alla compagnia per arrivare a Genet. Ci chiedevamo continuamente perché ci incontravamo da ventisei anni dentro quella cella-teatro. Ho chiesto alla compagnia e a me stesso se tutto questo fosse un niente o se lì accadeva qualcosa di diverso. E lì qualcosa accade, qualcosa che non può accadere al di fuori di quella stanza, qualcosa di straordinario, necessario, importante che non accade nelle altre attività all’interno del carcere e non accade normalmente nelle nostre vite. Questo è il teatro: permettere di essere in un tempo fuori dal tempo, in uno spazio altro. Questa esperienza è un’esperienza fondamentale. Da qui ho chiesto quale autore poteva comunicarci per ragionare intorno a questo tema e ho pensato a Jean Genet. Il drammaturgo francese, anche lui proveniente dal carcere, dove ha vissuto gran parte della sua vita, mi ha colpito, come mi aveva colpito già nel 1996 quando facemmo I Negri, per questo essere perfetto alchimista nel trasformare quella che sembra una materia vile in oro. Qui sta il sublime, nell’averci consegnato questa materia vile trasformata in oro. Quindi mi sembrava l’autore giusto da affrontare. Lo scorso anno siamo approdati a Genet con uno studio parziale su una parte dell’opera, mentre quest’anno l’abbiamo attraversata integralmente. La forma finale non la vedo come una festa che non riconduce a nulla. Credo invece che ci sia il senso del teatro, quel morire a se stessi cercando altre possibilità dentro di noi. Io ho lavorato veramente sul suggerimento artistico-estetico che ha dato Genet, su questa capacità di morire a se stessi e di trasformarsi in qualcun altro dentro di noi: noi siamo qualcosa, pensiamo di essere qualcosa invece siamo e possiamo essere altro, negando quello che è il nostro essere quotidiano. Uccidere se stessi per far emergere altro da noi stessi. Questo credo sia il teatro e questo è quello che volevamo raccontare.

Com’è avvenuta la scrittura scenica di Santo Genet?

Tutto il lavoro nasce con gli attori. Io porto delle idee, delle suggestioni, degli spunti di partenza, ma poi tutto si realizza con gli attori e attraverso gli attori. Io non so mai prima quello che sarà, ho una visione ma non significa nulla, è un punto di partenza.

Da uno spazio eterotopo all’altro: carcere, specchi, nave, cimitero… teatro. Come hai lavorato alla trasformazione del carcere in teatro, passando da uno spazio all’altro in previsione anche dello spettatore che avrebbe varcato quelle soglie?

La trasformazione degli spazi è necessaria perché la presenza del carcere può essere invasiva e totalizzante. Non ci interessa il carcere. Io e la compagnia abbiamo bisogno di altro, di uno spazio altro, di un tempo altro, di visioni altre. Come la strada, come la fabbrica il carcere è un luogo banale del reale, ha la stessa valenza di un luogo del quotidiano, di noi stessi, del nostro essere e va superato. Non c’è fascinazione, non c’è necessità di mostrare il carcere. La presenza di quel luogo rimane, comunque, fissata nella mente dello spettatore. Noi lavoriamo per sconfiggere questa presenza, per annientare questa idea, queste immagini che lo spettatore si porta dentro facendo si che venga traghettato in un altrove. Quando poi si esce in tournée, com’è successo il 26 luglio, quel teatro esce fuori. Tutto quello che si è visto all’interno del carcere, lo spazio bianco e lo spazio interno al braccio, è stato adattato in uno spazio all’italiana. La nuova dimensione e le nuove dinamiche attivate trasformano lo spettacolo che mantiene sempre la fedeltà a ciò che è stato detto all’interno del carcere. Cambia la forma, cambia la prospettiva, ma lo spettatore, seppur seduto, rimane partecipe di alcune scene come avveniva nel carcere.

Ripensando al mio ruolo di spettatrice all’interno del carcere ho avuto dei dubbi sulla ricercata seduzione di un certo spettatore “teatrale”, fatta attraverso la costruzione dello spazio (dal bianco accecante ai semibui corridoi dove era difficile orientarsi e seguire per la troppa calca) e dagli immaginari filmici e teatrali che richiamano gli attori. È voluta questa sorta di disorientamento dello spettatore verso un’alterità che c’è ma sembra “forzata”?

Questo dipende dal tuo imaginario, che è sicuramente diverso dal mio.

Perché hai scelto di portare il rito teatrale all’interno del carcere e da ventisei anni a oggi lavori con detenuti spesso condannati all’ergastolo, per tenare una redenzione, per concedergli una vita migliore, o perché è qui, nella solitudine e nell’abbandono che hai trovato più verità e nuova linfa e forza per l’arte?

Il carcere non c’entra nulla, è una cosa che dico sempre. Il detenuto è una persona con la quale lavoro. Non c’è dentro e fuori nel mio lavoro. Al teatro non interessa se sei un detenuto, pensa all’uomo. Io ho scelto di lavorare nel carcere per una sorta di auto-reclusione. Io mi preoccupo del mio ergastolo, non del loro ergastolo. Il carcere e i detenuti sono metafora di qualcos’altro, di qualcosa di molto più filosofico di quella che si può trovare in una porzione di realtà, forse anche meno interessante. Non c’è niente di esaltante per me nel carcere. Ciò che mi affascina è la metafora, il fatto di pensare al mio essere detenuto, nonostante mi senta libero. Il carcere e i detenuti mi sono serviti per arrivare alla metafora e non all’aspetto reale. Il carcere potrebbe essere anche un monastero. È un luogo dell’espiazione della pena nella realtà quotidiana ma può restituire anche altre suggestioni. Le celle le posso immaginare come i rifugi dei monaci che si appartano per riflettere, per pensare e non perché sono colpevoli. I filosofi si appartano in mezzo alle persone, e da questo punto di vista, anche se vivono in una comunità, sono persone che si recludono per interrogarsi. È questo che mi affascina, questo che mi ha interessato del carcere, la dualità di sentimento: alcune persone possono vedere il carcere in quanto carcere, i detenuti in quanto detenuti, quindi affascinarsi o schifarsi; ad altri interessa la metafora.

Per chiudere sul Teatro Stabile. A che punto siete arrivati e che ostacoli pongono le istituzioni?

Se penso al festival, agli spettacoli all’interno del carcere, al nostro lavoro artistico io credo che idealmente sia già realizzato. Non ci manca niente per esserlo e probabilmente abbiamo anche qualcosa in più rispetto a chi si dichiara Teatro Stabile nel nostro paese. Il problema è che da una parte siamo sicuri che già stiamo realizzando questo già con il festival che avviene all’interno del carcere, un evento unico al mondo, dall’altra sappiamo che ci manca qualcosa. Ciò che ci manca è la costruzione di un teatro, un prefabbricato all’interno del carcere, che ci consenta di svolgere il nostro lavoro al meglio. Ci sono resistenze, ci sono opposizioni, ci sono letture deformate della vicenda ma sono ottimista e penso che prima o poi riusciremo ad ottenerlo.