MICHELA MASTROIANNI | Chi si domandasse perché Antonio Latella abbia scelto di lavorare su Aminta, la favola boscareccia di Tasso, sappia che il regista, nella sua maturità artistica e creativa, ha riconosciuto in sé un bisogno chiaro, netto: fare pulizia nella sua estetica e farla con lo strumento del teatro.

Lo spiega ad Esanatoglia, nella lunga conversazione con Gilberto Santini, direttore di Amat, in occasione della presentazione del progetto Aminta che debutterà a Macerata a novembre. La residenza creativa appena conclusa della Compagnia stabilemobile ad Esanatoglia è stata, secondo il regista, un’occasione feconda per ottenere in tempi rapidi un grande livello di concentrazione dagli attori scelti per l’allestimento: tre giovani interpreti incontrati in occasione di Santa Estasi, Emanuele Turetta, Matilde Vigna, Giuliana Bianca Vigogna insieme a Michelangelo Dalisi, che da anni collabora con Latella.

Già negli scritti degli anni ’30, per Artaud il teatro si andava configurando come un «gigantesco strumento terapeutico individuale e collettivo […] che facesse emergere nello spettatore (e prima certo nell’attore) le contraddizioni e le lacerazioni profonde per offrirgli […] una momentanea oasi di libertà psicofisica» (Massimo Castri, Per un teatro politico, pg. 221). E se il teatro è un’opportunità per confrontarsi con i propri difetti e per accettarli – la comprensione del sé – , esso è anche un’occasione di crescita – l’evoluzione del sé. Talvolta, poi, accade che evolvere significhi tornare alle origini, indietreggiare fino a momenti cruciali della propria esistenza e provare soluzioni alternative a quelle già messe in campo.

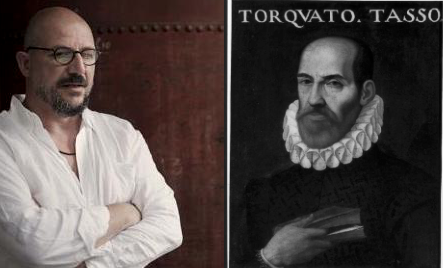

Così Latella, che da diciottenne dislessico – come dichiara anche nella sua autobiografia La misura dell’errore. Vita e teatro di Antonio Latella – si era sentito travolto e schiacciato dalla parola poetica di Tasso (immagino che la prosa di Boccaccio sia stata un macigno dalla mole ancora più insostenibile), a Tasso ritorna con la forza di chi ha imparato, con gli anni e l’esperienza del teatro, che le parole sono immagini in movimento, fluide e mutevoli, sempre cangianti, inafferrabili; hanno musica e consistenza, ma non corpo.

Le parole sono immagini non riproducibili in modo univoco, perché il cervello di ogni individuo rielabora in maniera personalissima l’immagine a cui la parola rimanda. Su questo principio si fonda l’esperienza della performance The Quiet Volume di Ant Hampton e Tim Etchells, di recente proposta in occasione di Tempo di libri presso la Sala di Lettura di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in collaborazione con Triennale Teatro dell’Arte. The Quiet Volume è un’esperienza di teatro interattivo o, meglio, di “autoteatro”, pensato per due partecipanti che, seduti l’uno accanto all’altro nel silenzio di una biblioteca, seguono le indicazioni sussurrate in cuffia dai performer.

Guidati dall’ascolto e dalla lettura, si viene portati a immaginare, vedere, distorcere, far emergere dalla pagina bianca, o far svanire, le forme delle parole e quelle racchiuse dentro le parole. La performance, che indaga la relazione tra vita e automazione – in questo caso l’automazione della lettura – rappresenta per i partecipanti un’occasione per visualizzare, in un percorso di autocoscienza, il processo individuale di decodifica dei significanti grafici delle parole e dell’attribuzione a essi di un significato. Che tuttavia non sarà mai univocamente condivisibile. Lo sa bene chi si occupa di pedagogia o di comunicazione: il messaggio verbale è per sua natura equivocabile, simbolo da decifrare; perciò, se si vuole essere compresi senza rischio di fraintendimenti, è buona prassi usare ridondanze, affiancando alle parole le immagini.

Guidati dall’ascolto e dalla lettura, si viene portati a immaginare, vedere, distorcere, far emergere dalla pagina bianca, o far svanire, le forme delle parole e quelle racchiuse dentro le parole. La performance, che indaga la relazione tra vita e automazione – in questo caso l’automazione della lettura – rappresenta per i partecipanti un’occasione per visualizzare, in un percorso di autocoscienza, il processo individuale di decodifica dei significanti grafici delle parole e dell’attribuzione a essi di un significato. Che tuttavia non sarà mai univocamente condivisibile. Lo sa bene chi si occupa di pedagogia o di comunicazione: il messaggio verbale è per sua natura equivocabile, simbolo da decifrare; perciò, se si vuole essere compresi senza rischio di fraintendimenti, è buona prassi usare ridondanze, affiancando alle parole le immagini.

Invece, per avvicinarsi ad Aminta, Latella ha deciso innanzitutto di rinunciare alle certezze – fra queste proprio la sua capacità di creare delle “belle immagini” –, di mettere da parte le pratiche consolidate dall’esperienza del mestiere, quelle stesse che gli consentono di confezionare senza eccessivo sforzo uno “spettacolo di successo”; quindi, disarmato – come lo definisce efficacemente Santini – si è imposto di uscire dalla sua comfort zone e di esporsi al rischio della possibilità, tracciando un percorso ancora una volta coraggioso ed essenziale da condividere con il pubblico.

In questo caso l’essenziale è, da una parte, la parola poetica, il verso di Tasso, dall’altra, il tema dell’amore. Forma e sostanza tuttavia non sono scindibili nel testo di Aminta, un dramma privo di azione, dove nulla di ciò che è rilevante per la vicenda accade sotto la vista degli spettatori, a eccezione del pianto di Silvia, la ninfa dal cuore di ghiaccio che, in perfetta coerenza con la metafora, si scioglie in lacrime quando cede all’amore. Sulla scena, come nel dialogo platonico su Eros, nel Simposio, si discutono opposte tesi e visioni dell’amore. La parola è tutto.

Il verso per Latella non è tanto una struttura portante di suono e ritmo, quanto piuttosto una direzione di senso; è una spinta poderosa verso l’alto, un’ascesa vertiginosa che il pubblico sarà chiamato ad affrontare insieme agli attori. Il verso proietta la parola in profondità verticali di senso che la prosa non raggiunge. Latella perciò decide di stare nel verso, nelle parole di Tasso, e di evitare le distrazioni e i compiacimenti autocelebrativi: lo chiede ai suoi attori e lo pretende da se stesso.

Il tema dell’amore è dominante in Tasso, che aveva sicuramente sviluppato le sue riflessioni a partire dalla lettura del Trattato dell’amore umano di Flaminio Nobili, di cui aveva postillato l’edizione del 1567. L’amore presente in Aminta nelle sue differenti accezioni, da quello cortese a quello petrarchesco, dalla pura pulsione sessuale alla spiritualizzazione platonica, da dimensione profondamente umana e naturale a elemento divino e trascendente, si ripropone nella riflessione di Latella come «l’unica cosa che non possiamo decidere noi: l’amore accade. L’amore arriva a qualsiasi età: prima, dopo, spesso troppo tardi; però quando arriva si prende tutto, non puoi decidere niente. Poi cerchi di piegarlo alla tua volontà e allora diventa umano… Nel momento in cui lo pieghi scappa, non esiste più».

Per approfondire letterariamente questa constatazione malinconica e dolente di Latella invito a leggere Melampus, il breve e intenso romanzo di Ennio Flaiano, nel quale una donna innamorata assume nei confronti del suo compagno gli stessi atteggiamenti di devozione canina nei confronti del padrone. Ma quando l’amante decide di farla guarire con una terapia psicanalitica la donna ritornerà la raffinata newyorkese che era, snob e scostante, e troncherà la relazione in cui non si riconosce più perché l’amore sarà svanito. Guarire dalla ferita d’amore non è un guadagno. Sanguinare d’amore è ricchezza vitale. E Tasso «non è uno di que’ poeti che non intendono le cose scritte da loro» (Lettere, II, pg. 247); egli infatti ha profondamente sofferto per amore, fino a trascorrere un lungo periodo della sua vita in manicomio.

L’amore a tesi di Aminta non è un’astrazione, nonostante viva solo di parole, perché quelle parole si rivestono del corpo, della carne degli attori, a cui viene suggerito di lasciarsi attraversare dai versi, evitando di indulgere alla tentazione di mettersi in mostra, di prendersi spazi e tempi, fuori dalla partitura poetica.  Quello che il regista chiede ai suoi attori è un’ascetica presenza nell’assenza del sé, come i geinin (gli uomini d’arte) dei quali Tanizaki Jun’ichirō (Sulla maestria, pg. 38 e ss.) elogia la sublime eleganza e la perfezione, l’esperienza dell’arte come sacrificio e dedizione.

Quello che il regista chiede ai suoi attori è un’ascetica presenza nell’assenza del sé, come i geinin (gli uomini d’arte) dei quali Tanizaki Jun’ichirō (Sulla maestria, pg. 38 e ss.) elogia la sublime eleganza e la perfezione, l’esperienza dell’arte come sacrificio e dedizione.

Anche per il regista sembra sia finita l’epoca dell’affermazione individualistica, della proposta o dell’imposizione delle proprie visioni agli attori e, per il loro tramite, al pubblico; secondo Latella un pensiero, un modello di regia “novecentesco”, è finito con Castri: il regista oggi deve essere capace di ascolto, di studio costante e approfondito, deve possedere conoscenza e padronanza della grammatica del palcoscenico; infine, nella sua relazione con gli attori e gli altri operatori della scena, deve essere un curatore, capace di circondarsi di talenti e di creare le condizioni perché questi possano esprimersi pienamente. Poi può accadere anche che si incominci a chiamarlo “maestro”.

Qui la conversazione con Latella al Teatro comunale di Esanatoglia.