RENZO FRANCABANDERA | Ágota Kristóf è un’autrice che ha segnato gli esordi teatrali di Phoebe Zeitgeist. Era un decennio e più fa. Il Teatro dell’Elfo era in Via Menotti, e la compagnia portava in scena un adattamento del racconto breve Line, il tempo.

RENZO FRANCABANDERA | Ágota Kristóf è un’autrice che ha segnato gli esordi teatrali di Phoebe Zeitgeist. Era un decennio e più fa. Il Teatro dell’Elfo era in Via Menotti, e la compagnia portava in scena un adattamento del racconto breve Line, il tempo.

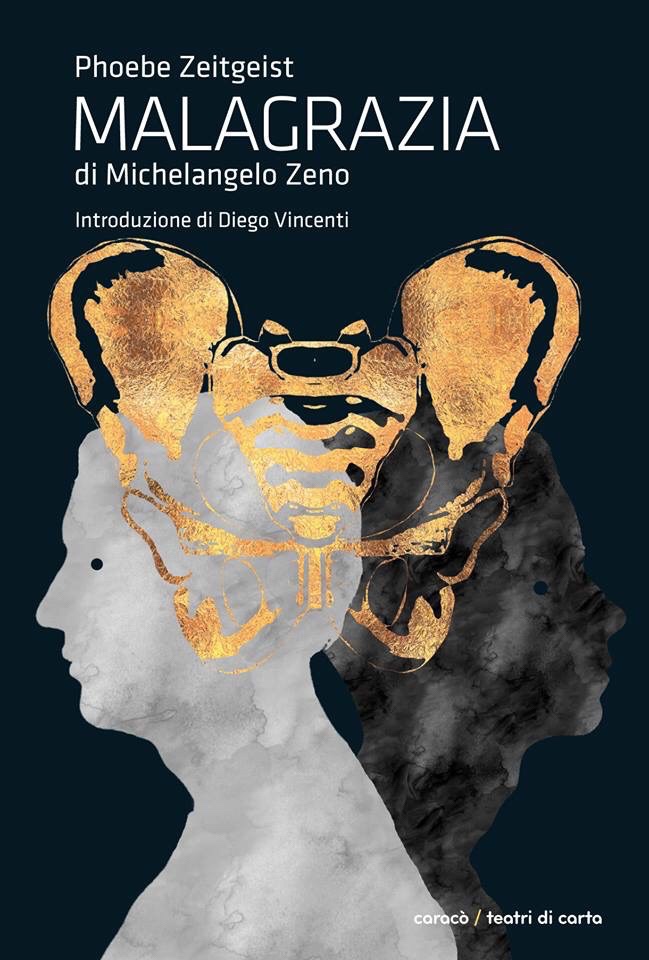

Il ricordo riaffiora ora, per via della visione del nuovo lavoro di PZ, Malagrazia.

Riaffiora per un motivo essenzialmente drammaturgico, visto che il testo di Michelangelo Zeno riporta alla memoria due figure diremmo quasi archetipiche, per come la Kristóf le ha consegnate alla storia della letteratura: quella dei due fratelli che vivono in un contesto deprivato e, forti di un legame di sangue, fondano su questo un gioco cooperativo il cui scopo è la sopravvivenza in un mondo ostile.

Verrebbe da dire che per Malagrazia da un lato (per quanto riguarda la vicenda) la suggestione creativa archetipica è grossomodo quella del romanzo dell’autrice ungherese, e dall’altro (per quanto riguarda lo stile) l’intero corpus di testi teatrali che PZ ha attraversato in questo decennio, fatto di diversi tasselli che hanno legato la pratica e il postulato scenico a nomi come Copi, Ballard, a maestri come Brecht, Tennessee Williams e Pasolini, ma anche ad autori contemporanei e giovani, come Giuseppe Massa, Margherita Ortolani e appunto Michelangelo Zeno. Con questi ultimi, in particolare, la ricerca si è fatta probabilmente anche pratica di scrittura scenica, in qualche modo, lanciando il testo sugli attori e attendendo un riverbero dal loro corpo che permettesse un ritorno sulla parola stessa per rielaborarla, viverla, farla presente.

Nell’ultimo quinquennio PZ è diventato un progetto culturale che, con l’avvento di Francesca Marianna Consonni, a partire dal ballardiano progetto Note per un collasso mentale (che vide la collaborazione anche di Antonio Caronìa), ha distillato un codice espressivo molto netto, e fondato in sostanza sulla fruizione disturbata, sul senso del grottesco, del frammentato, dello spiazzante: ciò, secondo la compagnia, pone lo spettatore nelle stesse condizioni in cui per certi versi, azzardiamo la similitudine, le faceva trovare Edward Kienholz di fronte alle sue sculture e installazioni, la cui retrospettiva a lungo ospitata da Fondazione Prada a Milano si riferiva non a caso all’arte della repulsione.

Eppure come negli assemblaggi scultoreo-installativi dell’artista americano, anche qui nulla è lasciato al caso: la regia è maniacale nei dettagli e se Kienholz fa colare la colla che tiene assieme gli elementi per ricreare la sensazione di sporca, ignorante e distratta mediocrità, Giuseppe Isgrò, regista di PZ teatro, sceglie di fotografare la stessa repulsione per l’umanità degradata con un codice che parte spesso invece da una compostezza formale che va a disturbarsi con interferenze via via più acide.

La drammaturgia qui vede due fratelli, orfani, vestiti in divisa da collegiali anni Cinquanta, cercare una salvezza morale e concreta da un mondo in cui devono capire ed elaborare un ruolo, di cui sembrano captare notizie da frequenze radio che di fatto non si collegano mai a nessuna stazione. Il disegno scenico e di luci esalta una triangolarità cara a Isgrò, che torna esplicitamente o implicitamente in diversi suoi spettacoli. Qui lo spettatore vede la scena nel senso del triangolo che converge verso il fondo della sala, i cui vertici esterni, che quasi delimitano lo spazio agito, sono due sintetizzatori con aplificatore che emettono sonorità industrial, simili alle onde radio. Distubanti.

I due ragazzi accolgono il pubblico di spalle, intenti a masturbarsi sul fondo della sala. Li ritroveremo poi in lunghi dialoghi e gesti non di rado epicamente assurdi, angosciosamente solipsistici, in cui cercano di ricordare cosa sono stati, cosa è stata la loro famiglia, il ruolo ancestrale e anche schiacciante delle figure genitoriali, della storia parentale; e attraverso ciò, cercare legami e proiezioni verso un esterno che però, come nella trilogia della città di K., non è luogo di speranze.

Si fanno carico di dare corpo scenico, a questo scarnificante tentativo di uscire da un bozzolo oppressivo, i due attori Edoardo Barbone e Daniele Fedeli, la cui generosa e faticosa prova anche fisica è una delle cose più emozionanti dello spettacolo. A tratti infantili, sempre grotteschi, vivono un passaggio all’età adulta, con contraddizioni e speranze, in un registro che continua a interrompere lo scorrere del testo con il suono dei loro tacchi battuti, o con le interferenze amplificate.

La regia chiede moltissimo ai due interpreti da cui trae uno sforzo interpretativo destinato ad ulteriore crescita con l’andare delle repliche, anche per le nodosità del testo, distante dalla potenza dalla levigata ma tagliente forma archetipica della Kristóf: qui, infatti, la drammaturgia soffre a tratti dell’incapacità di lievitare nella stasi, operazione in verità difficilissima. I rari testi che riescono nell’impresa, diventano opere letterarie. Malagrazia, pur essendo un testo onesto e che cerca una sua poesia, fatica in parte a sostenere la meccanica interna della resa scenica (ovviamente potrebbe dirsi anche il contrario, a conti fatti).

La regia apre a qualche segno esterno a quelli più triangolarmente allineati e coerenti già presenti in scena, segni che rischiano però di apparire superflui o non del tutto integrati (come la trovata del polpo, ad esempio); come pure esterno al non-tempo in cui i due protagonisti vivono è qualche richiamo ad un oggi che non ha profonda ragion d’essere dentro un postulato di coerenza a-storica.

La regia apre a qualche segno esterno a quelli più triangolarmente allineati e coerenti già presenti in scena, segni che rischiano però di apparire superflui o non del tutto integrati (come la trovata del polpo, ad esempio); come pure esterno al non-tempo in cui i due protagonisti vivono è qualche richiamo ad un oggi che non ha profonda ragion d’essere dentro un postulato di coerenza a-storica.

In ogni caso Malagrazia ha il pregio di essere, come tutti gli altri lavoro di PZ, creazione che non fa tornare a casa rasserenati, e se questo è l’intento politico profondo di PZ rispetto al medium teatrale, certamente anche qui viene raggiunto.

Dopo l’esplosione creativa e anche cromatica di ReProduction, Isgrò riprende la tavolozza più cupa di Adulto e Kamikaze Number five, ma fatta qui di accesi chiaroscuri: le luci acide contrastano col buio, la linda divisa da colonia dei ragazzi contrasta con la durezza deforme della vita, la vitalità eiaculativa con l’incombere della morte, maschera ossea animale, che pende sul destino, cupa e bellissima installazione piangente.

MALAGRAZIA

ideazione e regia Giuseppe Isgrò

drammaturgia Michelangelo Zeno

cura del progetto Francesca Marianna Consonni

con Edoardo Barbone, Daniele Fedeli

architettura del suono Stefano De Ponti

produzione Phoebe Zeitgeist

in collaborazione con Evoè, Rovereto / Teatro Civico 14, Caserta / Teatro Rossi Aperto, Pisa / AltoFest, Napoli / Odemà, Milano

foto Giovanni Filippi