ROBERTO RIZZENTE | May you live in interesting times è il tema scelto dal curatore Ralph Rugoff (New York 1957), direttore dell’Hayward Gallery di Londra, per la Biennale d’Arte 2019. Sibillino, sottende il riferimento ad una presunta maledizione cinese, sconfessata dai fatti e vanamente citata da autori e politici occidentali come Arthur C.Clarke o Hillary Clinton. Fuor di metafora indica, dunque, una fake new, l’ennesima, a rimarcare il terreno ondivago su cui è chiamata a muoversi l’arte oggi. Un territorio che, culturalmente parlando, è stato minato agli inizi del Novecento dai “maestri del sospetto” e compiutamente demolito, nel secondo dopoguerra, dalle derive delle ideologie e le conseguenti riflessioni circa la post-verità, il pensiero debole, la fine delle grandi narrazioni che dir si voglia. Ma che, sul piano della politica (e i piani cultura/politica sono scollati, l’utopia platonica è seppellita dai nuovi presidenti-mattatori), è sconfessato dai nazionalismi, pensieri fondanti che, non solo in Europa, tornano a farsi sentire, anche come reazione verso l’altro, di pensiero forte: l’islamismo.

Arte come reazione ai tempi, dunque: è una cosa nobile e, in fondo, è la missione della Biennale veneziana da che è nata, nel lontano 1895. Il cosmopolitismo come reazione ai muri. Ma anche, e più in profondità, un pensiero rizomatico, orizzontale, in una parola, critico, contro la verticalità del pensiero totalizzante che, come il cancello di Shilpa Gupta (Untitled, 2009), impone delle categorie entro cui imbrigliare la vita, un modus vivendi fondato sul successo, il business e sull’eliminazione delle differenze, le alterità che ne mettono in discussione i presupposti. Di qui, la scelta di autori non necessariamente mainstream e di opere che sfuggono ai generi e agli incasellamenti, tanto sul piano formale – ibridi tra pittura, scultura, performance – quanto su quello contenutistico – il riferimento alle culture outsider, nere, queer e indigene; l’attenzione all’ecologia, per definizione anti-economica (anche qui, l’effetto Greta Thunberg?). Opere, per giunta, che mettono in crisi la poetica dei creatori, potendo il recto sfociare nel verso; di qui la scelta di Rugoff di restringere il corpus degli autori in mostra per meglio indagarne la problematicità, con due, diverse proposte, tra l’Arsenale e i Giardini.

Questo sul piano programmatico. Ma quanto delle intenzioni passa, visitando la mostra? La sensazione è quella di un archivio informe (ecco che allora la metafora calviniana del labirinto nel Padiglione Italia è calzante), nel quale convergono spunti, idee, alcune reminiscenze e nuove elucubrazioni, tra antiche materialità (il marmo, il ferro) e leggerezze nuove (l’uso estensivo della realtà virtuale), tecniche diverse (il ritorno della pittura e della scultura convivono con il digitale); del quale si coglie, sì, il senso globale, ma senza impedire la confusione di fondo. Le stesse opere all’ingresso dell’Arsenale e dei Giardini, che dovrebbero dettare l’immagine-guida della mostra, sono deboli, semanticamente povere: Double Elvis (2019) di George Condo, due beoni che dovrebbero fare il verso all’omonima tela di Andy Warhol dedicata al re del rock and roll; It’s Over (2019) di Antoine Catala, una coreografia di scritte ambiguamente rassicuranti che si manifesta allo sgonfiarsi dei nove pannelli sui quali sono impresse; e Untitled (2018) di Andreas Lolis, tre sacchi della spazzatura e una scatola di cartone fradicia, tutti in marmo, abbandonati all’ingresso. Forse solo il vapore di Thinking Head (2017-2019) di Lara Favaretto, che ammanta l’architettura del Padiglione ai Giardini, nascondendola alla vista, è indicativo di un percorso.

È l’intenzione dell’autore, direbbe a questo punto Rugoff: come il significato delle opere, così le connessioni tra di esse spettano al pubblico. Il che può anche andare bene, a patto di presupporre uno spettatore critico, un addetto ai lavori. Il che contraddice il vanto programmatico del direttore Paolo Baratta, secondo il quale il pubblico della Biennale sarebbe composto primariamente da turisti, metà dei quali sotto i 26 anni. E non allontana, soprattutto, il sospetto che il curatore abbia fatto un passo indietro verso la deresponsabilizzazione, il montaliano “non chiederci la parola”. D’accordo, non è più compito dell’artista, tantomeno dell’intellettuale, quello di enunciare una verità. Ma nell’epoca del solipsismo e del relativismo a tutti i costi, in cui ai maître à penser si sono sostituiti gli influencer, dove è Chiara Ferragni, invece che Jean-Paul Sartre, a dire alla gente come si deve pensare, io credo che una guida, dunque un percorso autorale, continui ad essere necessario.

Che dire, poi, delle opere. È vero, soddisfano i requisiti imposti dalla mostra. Sono opere complesse, buona parte dell’arte contemporanea lo è. Individuano una direzione, ma subito la sviano, ribadendo la necessità di soffermarsi per capire meglio. Come gli “animali” di Jimmie Durham, costruiti a partire da oggetti quotidiani, scarti industriali. Lasciamo perdere la Bellezza: criteri come l’armonia delle proporzioni, la corrispondenza al vero hanno fatto il loro tempo. Ma ciò non vuol dire che queste opere debbano necessariamente mancare di gusto. Che debbano essere così smaccatamente enfatiche, per non dire kitsch (il robot di Sun Yuan e Peng Yu in Can’t Help Myself, 2016; Trojan, 2016-2017, di Yin Xiuzhen; Do real things happen in moments of rationality, 2018, di Nabuqi). Che debbano imporre una deformità senza costrutto, la cui simbologia si fa fatica a concettualizzare (i cestini della spazzatura in forma di gabbie toraciche di Andra Ursuţa in Divorce Dump, 2019). Che debbano essere, soprattutto, banali (le “sedie rialzate” di Augustas Serapinas). Incapaci di uscire dalla vulgata, di mostrare strade davvero nuove.

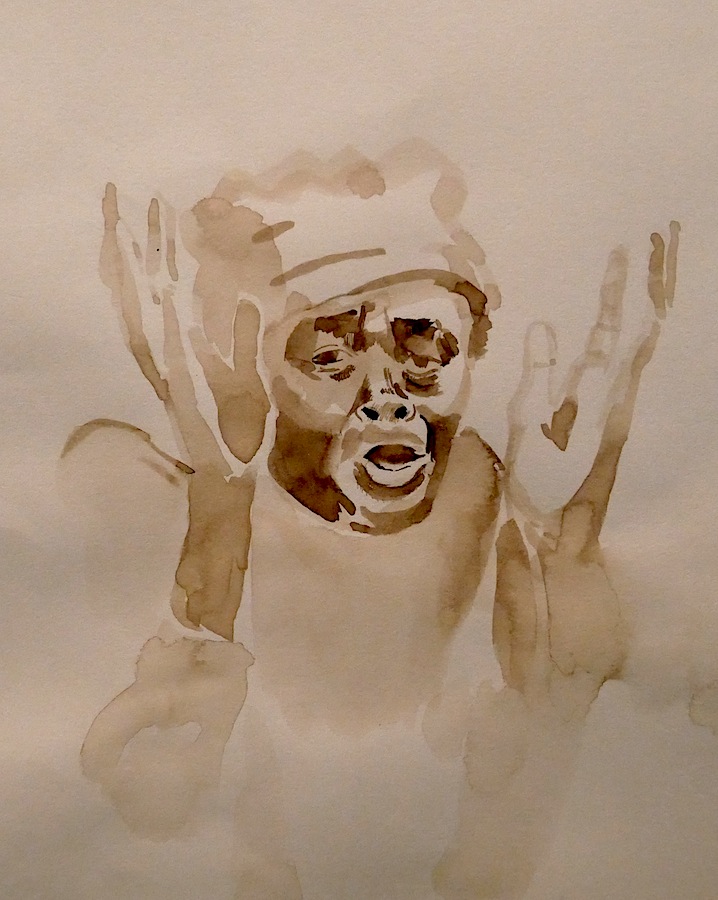

Cosa rimane, allora, di questa Biennale? Qualche conferma, innanzitutto. Ci sono artisti ormai istituzionalizzati che sanno, sì, padroneggiare gli strumenti della tradizione, rivisitandoli creativamente. Come Christian Marclay, il cui 48 War Movies (2019), sovrapponendo quarantotto film di guerra, apre i confini della narrazione, generando un orrore, quello della guerra, con l’uso esclusivo del suono, senza marcare un inizio né una fine; o Slavs and Tatars, abili, nelle insegne di plastica Tranny Tease (pour Marcel), 2009-2016, a mostrare le interconnessioni e le ambiguità semantiche insite nel linguaggio, attraverso la traslitterazione di parole e caratteri da un alfabeto all’altro. Il disegno, anche (ma lo avevamo già capito ai tempi di Gioni), e la pittura, più della scultura, mostrano una certa vitalità; il primo per l’immediatezza con cui riesce ad evocare il clima di violenza che ha connotato il periodo pre-elettorale in Kenya nel 2017, nell’opera di Michael Armitage; il secondo per il dialogo che intesse con la classicità, re-impostandone le coordinate, come nelle tele di Nicole Eisenman o nel Fregio della Vita di Munch rivisto da Jill Mulleady.

E poi le donne. Disposte, loro sì, ad assumersi l’onere della testimonianza. Così Teresa Margolles in Muro Ciudad Juáre (1963) e La Búsqueda (2014), esportando dalla città di Juárez, al confine con gli Usa, pezzi di muro crivellati da proiettili, i vetri, i suoni registrati dal treno in corsa, i poster delle donne scomparse, per denunciare la violenza imperante. Così Zhanna Kadyrova e Njideka Akunyili Crosby, costruendo sculture (Second Hand, dal 2014; Market, dal 2017) e quadri (Home: as you see me, 2017) a partire da materiali desunti dal recente passato, piastrelle in ceramica degli edifici di epoca sovietica o foto-collage dai giornali, problematizzando le falsamente rassicuranti (e molto pop) istantanee del presente. O Martine Gutierrez, che nella rivista Indigenous Woman contesta gli stereotipi legati alla femminilità (Body En Thrall, 2018) e alla cultura indigena (Demons, 2018), giustapponendo al proprio corpo nudo di modella immagini aitanti di manichini o vestendo i panni delle divinità azteche, le tzitzimime. Più ontologico, meno connotato politicamente, è invece il discorso portato avanti da Lara Favaretto e Haris Epaminonda; le loro connessioni tra oggetti, nelle performance (Thinking Head, 2017-2019), in video (Chimera, 2019) o nelle installazioni hanno a che fare con la necessità di ricostruzione di un pensiero creativo individuale.

Ci sono infine, ed è ciò che più lascia ben sperare, i giovani. Capaci non tanto di inventare – non sarebbe, probabilmente, possibile, nel postmodernismo – quanto di riutilizzare in senso critico il materiale della tradizione. Come l’immaginario pop americano nel plastico The Decorated Shed (2019) di Alex Da Corte, che riproduce la cittadina della serie Mister Roger’s Neighborhood, salvo imporle le insegne dei ristoranti e lo sguardo voyeuristico, dall’alto, del pubblico astante. O la danza dei nativi Yaqui dello stato messicano Sonora in Fauna II (2018) di Gabriel Rico, un vero e proprio rebus che reinterpreta l’arte povera, e le cui connessioni, apparentemente arbitrarie, possono essere completate solo dall’immaginazione, nel tentativo di riaffermare un’ipotesi di narrazione.