RENZO FRANCABANDERA | Entrare in un luogo, in una installazione d’arte, e avere subito voglia di fotografarla: la fruizione dell’arte oggi passa per quell’immediato istinto per cui, chiunque sia dotato di uno smartphone, sente il bisogno di bloccare l’emozione per cristallizzarla in una foto, prima ancora di godere appieno, di sostare davanti a una composizione per lo sguardo, lasciando che le emozioni arrivino dal profondo.

C’è gente che fa ore di coda per arrivare a vedere la Gioconda al Louvre, e poi, davanti a un’opera d’arte di oltre 500 anni fa, invece che guardarla con la magnifica macchina dell’occhio umano, la ferma banalmente dentro un clic. La guarda attraverso uno schermo.

La rivoluzione digitale ha anteposto la macchina a noi. Siamo a guardia del nostro smartphone. Siamo a guardia delle macchine. E decine e decine di macchine, autovetture coperte da teli bianchi in un ambiente nebuloso e ordinatamente disposte in tripla fila dentro il capannone del binario centrale accolgono il pubblico alla prima nazionale di La vita nuova, ultimo lavoro di Romeo Castellucci che ha debuttato nel 2018 al Kanal – Centre Pompidou (Brussels) ed è stato ospite di diversi Festival europei tra cui Wiener Festwochen di Vienna, Hellenic Festival di Atene, Passage Festival organizzato di Helsingør Teater e il Festival d’Automne à Paris.

L’evento, in collaborazione con ERT e Mambo, avvia il weekend di Artcity. Siamo al DumBo (Distretto urbano multifunzionale di Bologna), spazio di rigenerazione urbana temporanea, una ex area industriale di quasi 40mila metri quadrati a poche centinaia di metri dal centro e dalla stazione, tornata da poco a disposizione della città per cultura, arte, innovazione sociale, lavoro, musica e sport.

Entriamo, mentre le maschere continuano a raccomandare: “No foto, no video”.

Senza grande successo, invero. Gli uomini con le macchine smart in tasca adorano le macchine. Specie se l’elemento ripetitivo crea un pattern piacevole allo sguardo.

Meglio scattare una foto e mostrarla agli amici postandola sui social. Non si sa mai…

Scende il buio. Sale un suono irreale, campestre, incongruente con quel luogo e con l’ora serale. Siamo nei campi. Uccelli.

Campanacci di pecore. Da dietro le macchine a poco a poco prima uno, poi altri uomini si levano, reggendo dei bastoni pastorali. E accarezzano le macchine, le loro bestie.

Dentro il garage autorimessa, con le macchine coperte, un gruppo di lavoratori, tutti neri e dal fisico imponente, cura le vetture come fossero pecore di un gregge.

Si odono i belati. Dopo il pascolo, ordinatamente le ricoverano nelle stalle.

Pian piano intuiscono il loro essere gruppo e il loro essere schiavi di una situazione di totale asservimento al sistema, rappresentato in forma sintetica da questa schiera di macchine silenziose ma capaci di sopraffarli. Ne scoprono un paio, tolgono la coperta, il metaforico vello alle pecore. E scoprono che sono macchine.

Di qui un progressivo rito di auto consapevolezza, giocato attorno a simboli archetipici e metafore. Un sacchetto di arance, unico elemento vivo oltre loro, che viene tagliato per liberarle. Una che era rotolata via, e poi raccolta, viene schiacciata sotto la ruota dalla macchina, spinta a braccia da loro stessi.

Insomma il simbolo è chiaro. Questi uomini lavorano non per liberarsi, ma per schiacciarsi con le proprie mani. Qui potrebbe aprirsi senza fatica una ovvia relazione su vita e tempo di lavoro, cui da poco ci ha spinti anche l’ultimo film di Ken Loach, Sorry We Missed You.

La riflessione dei Castellucci (visto che concezione e regia sono di Romeo Castellucci ma il testo che di lì a poco entra nella rappresentazione è di sua sorella Claudia) vira piuttosto su una cifra quasi iniziatica.

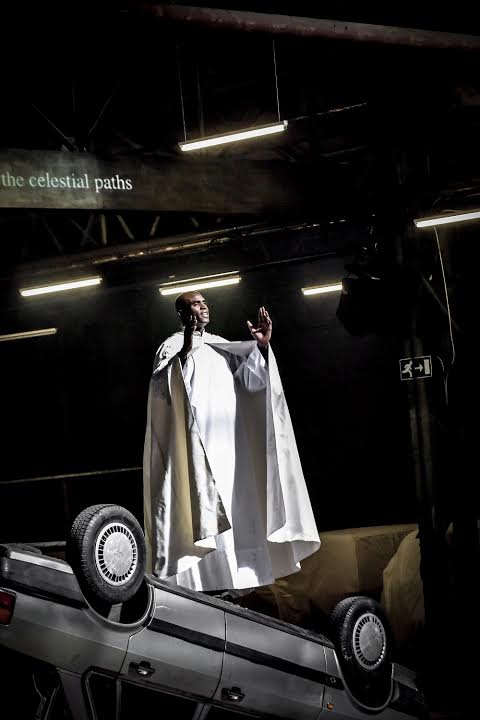

Il gruppo infatti si anima di uno spirito di riscatto, sì, ma è quasi dentro un rito filosofico, con uno di loro, in particolare che, ammantato di una tunica sacerdotale, sente su di sè il compito di guidare gli altri verso questa rivelazione, che porterà a rovesciare la macchina.

Lo spettacolo termina con la vettura accesa, ma capovolta, quindi inutilizzabile al suo scopo, impossibilitata a perseguire la via, la propria direzione; e loro, che dopo averla rovesciata, vanno, liberi; vanno via dopo aver tinto i loro corpi nudi e scuri di una polvere color verde cobalto.

La creazione artistica si ispira a Lo spirito dell’utopia di Ernst Bloch.

Cosa dice Bloch in questo saggio scritto in piena guerra mondiale tra il 1915 e il 1917 e rivisto in parte nel 1923, diventato poi un classico del pensiero filosofico contemporaneo e che si muove nella dimensione utopica del pensiero?

Il libro ha un tono rivelatorio e misterico che affronta il tema del viaggio verso il profondo di sé che l’uomo può compiere attraverso le domande cui prova a darsi risposta, ricorrendo alla filosofia e all’arte.

Questo viaggio parte dallo stato d’animo dello stupore, vero generatore di domande. In presenza di queste tali domande l’essere umano si agita, cerca, si muove verso qualcosa, che manca.

Eppure non ci manca niente, abbiamo tanto, apparentemente tutto.

Bloch però qui ammonisce il lettore: se ci si accontenta di quello che ci viene offerto nel supermercato delle risposte pronte, la domanda originaria cade nel buio.

Se invece ci domandiamo perché non ci accontentiamo del nulla miserabile e già pronto che ci viene offerto, e ci mettiamo piuttosto alla ricerca di qualcosa d’altro, ecco che si avvia il viaggio verso il nostro Sè: un percorso che Bloch chiama ornamento, non da intendersi come orpello decorativo a qualcosa di utile, ma come «tentativo di un incontro con il Sè».

Il cuore di questa riflessione di oltre un secolo fa sta nel fatto che l’uomo, in questo suo ricercare, ammette a se stesso di essere potenzialmente diretto verso una nuova condizione, ma di non esserci ancora arrivato. Insomma una sorta di stato di transizione.

Di qui la definizione di ontologia del non ancora con cui fu sintetizzata questa parte del pensiero di Bloch.

La destinazione del viaggio è la ricerca del regno della libertà, ben diversa dal luogo delle libertà apparenti in cui viviamo e contro la quale si scaglia l’orazione (verrebbe da dire la predica) del sacerdote sulla macchina, della guida spirituale.

Questo luogo di libertà ci porterà alla vita nuova, regno dell’uomo nuovo su una terra nuova, con la fine dello sfruttamento dell’uomo e della natura, in cui entrambi possano trovare il proprio compimento in un’alleanza pacifica. E qui il collegamento di Bloch è anche alle riflessioni contenute nei Manoscritti economico-filosofici, opera giovanile di Karl Marx del 1844, ma pubblicata postuma quasi un secolo dopo, nel 1932, in cui il grande pensatore tedesco parla di naturalizzazione dell’uomo e umanizzazione della natura.

Romeo Castellucci, insomma, affida a questi profeti neri in tunica bianca, il compito di indicare la strada verso una nuova vita, che nasce dalla consapevolezza della loro (ma chiaramente anche nostra, attuale) condizione umana, che ha espressamente bisogno di inventare altre forme e ornamenti, per superare la povertà della realtà.

Intelligente appare la scelta di impiegare nella recita questi interpreti di pelle nera, perché il primo passaggio mentale nell’Europa delle recrudescenze conservatrici e fobiche, è quella di pensare a costoro come gli ultimi, gli umili. Ma in fondo, chi di noi non è assoggettato, legato a qualche macchina? Fa davvero profondamente differenza che questa sia una fresatrice, un tornio o uno schermo con tastiera in cui rispondere a mail e ingaggi dell’universo mondo a velocità sempre maggiore? È un mondo in cui, scrostata l’apparenza tutto si somiglia: le macchine sono le macchine (che abbiano o meno la tastiera), gli uomini sono gli uomini (bianchi, neri o di qualsiasi colore).

L’obiettivo dei Castellucci, la loro nuova Atlantide, non è un altrove, non è nemmeno in questo invero complesso abbraccio fra uomo e natura, quanto in una estetica domestica, un ornamento possibile del Sè, capace di svilupparsi nella vita quotidiana, alimentando tutti i sensi.

Bloch, e con lui i Castellucci che lo citano nel foglio di sala, auspica «una ricostruzione della stella Terra che miri a eliminare la povertà, a trasferire la fatica sulle macchine, a rendere automatico e centralizzato l’inessenziale e perciò a rendere possibile l’ozio; e deve dominare la grande espressione che di nuovo diriga l’ornamento in profondità e conceda alla pena interiore, che risuona nel silenzio della preoccupazione esterna, i chiari segni della comprensione, i puri ornamenti della soluzione».

Insomma, semplificando le questioni filosofiche: se ci si pone domande, verosimilmente parte il viaggio dentro di Sè.

Se si viaggia, in qualche modo si sviluppa la possibilità di arrivare a capire.

Se si capisce, si crea una dimensione che parte da sè ma può estendersi a chi si ha attorno.

Se non si capisce, resti schiavo.

Su questo tema dell’illuminazione e del predicarla si gioca l’aspetto concettualmente più controverso di questo lavoro, peraltro riuscitissimo da punto di vista estetico installativo.

Perchè finanche nella famosa orazione monologo affidata al “consapevole”, si discute se l’arte debba o meno avere un fine educativo esplicito.

La posizione di Castellucci parrebbe evidentemente a favore del sì, visto il passaggio verbale manifesto, l’orazione; tanto è vero che a fine spettacolo, uscendo, veniamo omaggiati del testo da cui sono estratte le frasi dell’orazione finale, unica parte verbale della creazione, quasi a porre l’enfasi su questo messaggio da portare con noi a casa.

Un lascito filosofico-politico? Che tuttavia pone una domanda uguale e contraria: attraverso l’arte, si può utilmente “predicare”, “illuminare”?

È scopo dell’arte questo?

Perché per decidere se è possibile capire, essere illuminati, bisogna anche decidere se è possibile spiegare, illuminare, e stabilire una relazione univoca tra spiegare e comprendere.

Il che equivarrebbe a dire che l’arte ha un senso, e che è univoco.

Ma non c’è il rischio che questo senso univoco sia una ulteriore risposta pronta, una di quelle dal pericolo delle quali Bloch ci metteva in guardia?

Certo, non sarebbe una risposta qualsiasi, in questo caso; resta pur sempre la risposta di Castellucci, per carità.

Ma non è la mia risposta specifica, quella che innesca il mio personale e soggettivo travaglio, verrebbe da obiettare, quella valida per aprirmi le porte della “mia” vita nuova.

LA VITA NUOVA

concezione e regia di Romeo Castellucci

testo di Claudia Castellucci

musica di Scott Gibbons.

con Sedrick Amisi Matala, Abdoulay Djire, Siegfried Eyidi Dikongo, Olivier Kalambayi Mutshita, Mbaye Thiongane.

assistenza alla regia: Filippo Ferraresi

sculture di scena ed automazioni: Istvan Zimmermann, Giovanna Amoroso – Plastikart studio

realizzazione costumi Grazia Bagnaresi

direzione tecnica Paola Villani

tecnico del palco Andrei Benchea

tecnico della luce Andrea Sanson

tecnico del suono Nicola Ratti

equipe tecnica in sede Eugenio Resta con Carmen Castellucci eDaniele Magnani

responsabili di Produzione Benedetta Briglia e Giulia Colla

assistente alla produzione Caterina Soranzo

promozione e distribuzione Gilda Biasini

amministrazione Michela Medri, Elisa Bruno, Simona Barducci

consulenza amministrativa Massimiliano Coli

fotografo di scena Stefan Glagla

riprese video:Luca Mattei

produzione esecutiva Societas

in coproduzione con Bozar, Center For Fine Arts (Brussels), Kanal – Centre Pompidou (Brussels), La Villette (Paris)

in collaborazione con V-A-C Foundation

L’attività di Societas è sostenuta da Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo, Regione Emilia-Romagna e Comune di Cesena