GIORGIO FRANCHI | Tra le cose che ricorderò di questa pandemia ci sarà sicuramente il rinnovato guizzo del “volemose bene” made in Italy. Supermercati in cui non ho mai messo piede in vita mia mandano in onda pubblicità in cui dicono di non vedere l’ora di abbracciarmi. La sciura Cazzaniga del terzo piano, che fino a ieri ci faceva pisciare lo schnauzer nano sullo zerbino, ha appeso al balcone lo striscione con arcobaleno e scritta “Andrà tutto bene”.

Si rivalutano aziende, istituzioni, persone. I finora odiatissimi Chiara Ferragni e Fedez si guadagnano un po’ di stima raccogliendo fondi per il San Raffaele. Ma soprattutto, il premier Conte si trova protagonista di un’ascesa vertiginosa alla Charles Foster Kane. Macina punti di distacco dalle opposizioni, vestendo i panni di condottiero instancabile, di mentore del popolo, persino di sex symbol. I tempi dell’approvazione del Decreto sicurezza bis e dell’appellativo “burattino di Salvini”, affibbiatogli da Verhofstadt sotto gli applausi del Parlamento UE, sembrano lontanissimi.

Stiamo affrontando una crisi senza precedenti. È giusto sospendere il giudizio per un po’, rimandare le polemiche a tempi più sostenibili. Per farlo, però, è necessario che questo periodo ci serva a pensare e non a dimenticare. Teniamocelo come compito per casa, da svolgere in attesa del ritorno in classe.

Il teatro, nonostante subisca i contraccolpi del lockdown più di molti altri settori, non dovrebbe sentirsi dispensato. La riflessione è anzi diventata improrogabile: quella del teatro è una crisi che appesta l’aria da decenni, generando un’era di stenti che ha costretto gli addetti ai lavori a continue sospensioni del giudizio ed effusioni di solidarietà per i colleghi, almeno apparenti.

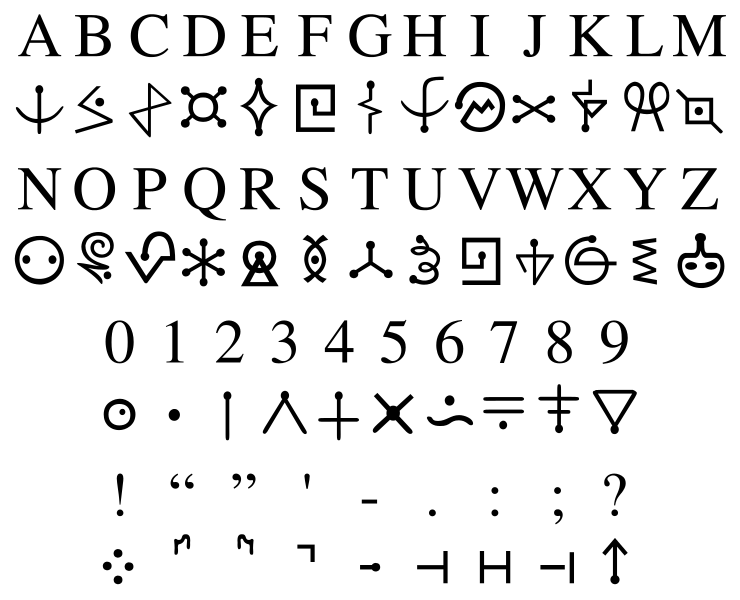

In linguistica, un cant è una lingua artificiale ideata da persone che non vogliono essere capite da soggetti altri rispetto ai loro interlocutori. I cant registrati dagli studiosi appartengono perlopiù a gruppi emarginati dalla società: carcerati, tossicodipendenti, omosessuali in Paesi non tolleranti. Un cant, oltre a non essere compresi, serve a rendere inaccessibile una comunità a chi non padroneggia quel gergo. Presente la gag del poliziotto in borghese che chiede a uno spacciatore se può “vendergli uno spinello di droga”? Ecco, circa la stessa cosa.

Curiosamente, uno dei cant più noti al mondo, il Polari, viene proprio dal mondo teatrale. Esploso nel ventesimo secolo, ma con radici che secondo alcuni potrebbero estendersi fino al Cinquecento, questo esperanto di inglese, varie lingue neolatine e romaní fu ed è tuttora, pur in minima parte, parlato in Inghilterra. Per ragionare sull’origine, guardiamo alla storia del teatro britannico. Già nel Medioevo esisteva un sistema di compagnie, regolarizzato dopo il 1570 e più volte messo in crisi dalle chiusure dei teatri; una delle più eclatanti fu quella del 1592, proprio per una pandemia quale fu la peste. Da lì al 1642 Oscar Brockett, nel suo libro Storia del teatro, cita ben quattordici chiusure dei teatri: il preludio alla messa a bando definitiva dell’arte teatrale in Inghilterra nel 1660 per volere dei puritani. Ogni comunità, messa di fronte alle difficoltà, si rafforza, diventa più salda nel suo sistema di regole e tradizioni, fino a inventarsi una lingua.

Curiosamente, uno dei cant più noti al mondo, il Polari, viene proprio dal mondo teatrale. Esploso nel ventesimo secolo, ma con radici che secondo alcuni potrebbero estendersi fino al Cinquecento, questo esperanto di inglese, varie lingue neolatine e romaní fu ed è tuttora, pur in minima parte, parlato in Inghilterra. Per ragionare sull’origine, guardiamo alla storia del teatro britannico. Già nel Medioevo esisteva un sistema di compagnie, regolarizzato dopo il 1570 e più volte messo in crisi dalle chiusure dei teatri; una delle più eclatanti fu quella del 1592, proprio per una pandemia quale fu la peste. Da lì al 1642 Oscar Brockett, nel suo libro Storia del teatro, cita ben quattordici chiusure dei teatri: il preludio alla messa a bando definitiva dell’arte teatrale in Inghilterra nel 1660 per volere dei puritani. Ogni comunità, messa di fronte alle difficoltà, si rafforza, diventa più salda nel suo sistema di regole e tradizioni, fino a inventarsi una lingua.

La natura clandestina del teatro è un concetto che pervade tutta l’Europa fino al Novecento: in ogni Paese l’arte teatrale è storicamente associata al vagabondaggio e chi la pratica è stato persino scomunicato. Dopo l’acquisizione della sedentarietà (per alcuni, non per tutti), l’ostilità del mondo esterno continua a imperversare sul teatro. Che si chiude sempre di più.

Torniamo a oggi. Le opinioni di registi e direttori artistici sul futuro del teatro, che in questi giorni stanno spuntando come funghi, sono intrise di un neo-Polari italiano. Parole-simbolo di questo linguaggio sono, ad esempio, presenza, evento, instabile, necessario, fragile, sparsi come prezzemolo su manifesti e testamenti artistici.

Se faccio un esame di coscienza, scordo per un attimo di essere un addetto ai lavori e mi riconnetto con il me stesso spettatore occasionale di qualche anno fa, mi torna nella mente quanto fastidiosi suonassero certi panegirici, certe sessioni di onanismo reciproco. E, soprattutto, il senso di esclusione dato dal non capire cosa mi significasse quel “un evento instabile e necessario sulla natura fragile della presenza” sui fogli di sala, non tanto per pigrizia intellettuale, quanto più perché un senso non ce l’ha. E non rigiriamo la frittata, dicendoci che in teatro non si deve sempre capire. Non inciampiamo nei nostri stessi tranelli.

La verità, penso, è che se chiedessi al me stesso di qualche anno fa – prima che si facesse svariate calate di braghe per sforzarsi di capire un’arte che spesso e volentieri comunica sé stessa come la performer Talia de La grande bellezza – se chiedessi a quel me stesso di tenderci una mano, a noi addetti ai lavori fragili e instabili, mi manderebbe a cagare; rischiando con questo di perdersi ciò che ora considero una parte inalienabile della mia vita.

Stiamoci vicini, sosteniamoci a vicenda, supportiamo le nostre riflessioni. Ma finito il lockdown, non rimandiamo ulteriormente il dibattito sul nostro modo di parlare al mondo.