MATTEO BRIGHENTI | Ai margini di tutto, il teatro diventa un luogo rifugio di relazione. È un respiro di ricchezza per piccole comunità che trovano strade di unità che a prima vista non vedevano. A Castiglione d’Orcia, in provincia di Siena, nei giorni di Alba e tramonto Festival (20 luglio – 13 settembre) il paesaggio diventa quasi un rito di passaggio, un invito a godere del tempo che passa come delle tradizioni che restano, con artisti chiamati non tanto a esibirsi, quanto a dialogare con abitanti e territorio. La rassegna, voluta dal Comune, quest’anno è guidata da Francesco Chiantese.

«Il Sindaco Claudio Galletti e l’assessora alla Cultura Alice Rossi hanno scelto di investire sulla crescita del festival e hanno pensato a me come direttore artistico – spiega – sono stati coraggiosi a investire in questo momento di crisi, ma ancora di più a chiamare uno come me. Certo, il “grande nome” in pochi giorni ha una ricaduta forte in termini di turismo, però poi, tendenzialmente, non lascia niente sul lungo periodo».

Classe ’79, campano di Melito di Napoli, Chiantese vive stabilmente nella vicina Pienza, da dove ci risponde, e ha eletto da tempo la Val d’Orcia a sua residenza “diffusa” d’artista. Per la verità, il teatro non è il mestiere che ha scelto: è un perito chimico, ho studiato comunicazione e giornalismo, ama la semiotica. Insomma, immaginava di fare tutt’altro nella vita. «Il teatro – afferma – mi è stato prestato in un momento in cui avevo bisogno di qualcosa che mi aiutasse a lavorare sull’immaginario del mondo mio e degli altri. Poi, non ho avuto più modo di restituirlo. Non so neppure se sono adatto: sono certo che lui, però, mi ha “adattato” a sé». Ha messo assieme così due aspetti della sua biografia: la relazione con il sacro e l’azione sul piano sociale. «Io ho creduto molto in Dio, stavo per diventare un monaco – confessa – le cose poi, rapidamente, sono cambiate. Adesso sono ateo, il mio dio è l’uomo: il teatro mi consente di incontrarlo a tu per tu e raccontare la bellezza della fragilità rispetto al mito della forza, la bellezza del farsi aiutare contro il mito del “farsi da sé”».

Le cinque frazioni di Castiglione d’Orcia, dal cuore della valle alle vette dove nasce il fiume Vivo, dai campi di grano ai boschi di castagno, trovano proprio nell’alba e nel tramonto che danno il titolo al festival i momenti di massima bellezza. «Sono due presenze “culturali”: quasi tutti qui vengono da famiglie di origine contadina e molti sono ancora coinvolti nei campi – interviene Francesco Chiantese – alba e tramonto dettano il ritmo della giornata e sono anche i momenti in cui, con maggiore evidenza, da queste parti cambiano i colori alle cose».

Luci, ma anche suoni, profumi, che si perdono tra le stradine in pietra di questo prezioso angolo di Toscana, costellato per due mesi da eventi, passeggiate, incontri e spettacoli. L’inaugurazione è il 25 luglio con Vittorio Continelli e il suo Discorso sul mito.

Come sai, comincio sempre le mie interviste di questo periodo con una domanda uguale per tutti. Il tempo che viviamo o abbiamo vissuto è stato definito da tanti come “sospeso”. Che cosa significa per te?

Devo essere sincero. Ho vissuto questo tempo in prima istanza con profonda difficoltà, anche se mi piacerebbe poter dire il contrario o trarne con facilità grandi riflessioni. Mi sono sentito negare la mia identità o comunque una parte consistente di essa, quella che riguarda la mia interfaccia con il mondo. Non poter andare in sala, non poter lavorare con gli allievi della mia Bottega, non poter provare, sono stati momenti profondamente traumatici. Sono quasi 30 anni, oramai, che le cose che mi accadono, sul piano privato e sul piano sociale, vengono filtrate attraverso il lavoro in sala, il dialogo con gli allievi e i collaboratori: è qualcosa di cui non riesco più a fare facilmente a meno. Mi è parso, così, di non avere strumenti per metabolizzare il tempo che stavo vivendo. È una sensazione simile a quando provi un’emozione forte, rabbia o amore che sia, e senti che non hai strumenti per comprenderla, né soprattutto per raccontarla. Il linguaggio che hai non ti basta, non riesci a controllarlo. Accade però che, quando perdi il controllo del linguaggio perché il significato esubera rispetto al significante, allora questo si destruttura, si decostruisce, si frammenta, diventa altro. In fondo, è così che nasce la poesia. Quindi, sono certo che qualcosa di simile sia nato. Ho vissuto comunque dei momenti di profonda depressione.

Come li hai affrontati?

Mi hanno salvato un paio di amici e soprattutto gli allievi di Bottega. Vedevo i colleghi continuare a tenere con gli allievi dei rapporti usando Internet: io non mi sentivo in grado. Ci ho provato, ma non ho gli strumenti per farlo e poi mi sembrava di venire meno a ciò che ho sempre raccontato loro. Io ho bisogno di guardarli in faccia uno a uno (infatti non prendo più di 10 allievi), di accompagnarli con il mio corpo nell’apprendimento, toccandoli, modulando la voce, tutte cose che con un microfono e una webcam non so fare. Così, ho confessato loro la mia incapacità e ho chiuso le lezioni. Loro, però, continuavano a chiamarmi, chiedendomi cosa poter vedere, cosa poter leggere. Allora, ho deciso di fare una serie di telefonate a dei colleghi, attori, danzatori, musicisti e a conversare con loro del nostro mestiere registrando le telefonate e facendone un podcast: Di segni e di sintomi. Ho cercato di restituire ai miei allievi l’esistenza di una rete di relazioni attorno all’artigiano teatrale, anche quando questo appare solo. Nel farlo ho ricordato a me stesso l’esistenza di questa rete: mi ha dato coraggio. Mario Barzaghi, Stefano Té, Davide Iodice, Roberto Latini, Claudio Ascoli, Enrico Fink, Giorgio Rossi, Franco Acquaviva e tutti gli altri mi hanno regalato conversazioni intime, familiari. “Un paese ci vuole”, come dice Cesare Pavese, e noi spesso dimentichiamo di averne uno, che ci piaccia o no, fatto di persone.

Abitare in provincia ti ha fatto sentire ancora più isolato di prima?

No. Sono due tipi di isolamento differenti. Io tendo a isolarmi per mia natura, ho bisogno di silenzio tanto quanto di caos. C’è una parte monastica di me che sparisce per giorni e giorni, perché persa dietro a un testo, a una melodia, a un lavoro di un collega, o banalmente a qualcuno che ho visto passare e di cui mi sono innamorato. Pienza, in questo senso, è congeniale. Certo, ci sono le difficoltà classiche di queste valli (il treno più vicino, ad esempio, è a più di 30 minuti di auto, la mia principale residenza teatrale è a un’ora di auto, a Siena, alla Corte dei Miracoli), ma non è un isolamento che mi spaventa. Intanto, vivere qui è diventata una scelta e poi sembra di essere circondati da maggiore tempo e maggiore spazio. Perciò, anche le regole sul distanziamento fisico sono state avvertite come meno rigide, soprattutto dopo una prima fase. Basta fare 10 minuti di cammino a piedi per ritrovarsi da soli in mezzo alla valle.

Vivi in provincia, ma vivi anche la provincia. Seppur isolato, il tessuto di relazioni che si crea nei piccoli centri ti ha aiutato a sentirti meno solo?

Ecco, questo è molto complesso, perché mi sarei immaginato, fino a qualche mese fa, di poter essere certo di una risposta positiva. Invece, in molti momenti il tessuto di relazioni sociali molto denso di questa provincia è diventato strumento di controllo sociale. Non si è avvertita una morbidezza, ma una profonda rigidità. La paura, una certa narrazione delle cose, hanno rischiato di creare dei danni in questo tessuto sociale. Fare qualche metro in più con il cane, la sera, poteva bastare a essere redarguiti pubblicamente il giorno dopo come degli untori. Le relazioni sociali, ai margini della provincia, vivono di equilibri affascinanti e molto delicati. Quando l’altra parte del mondo, quella centrale, ci invade con la sua potenza comunicativa, è come se ci trovasse senza strumenti di difesa. L’ho visto accadere tante volte negli anni, in riferimento ad altre situazioni, come quando un politico nazionale, in cerca di visibilità, scova qualche argomento di discussione che appartiene al nostro quotidiano e lo sfrutta per farne una battaglia politica. Ho visto comunità storicamente unite spaccarsi davanti a un “ecomostro” o a un “ripetitore”: questo rischio si è corso anche con il Covid-19 e le varie cacce agli untori che sono state lanciate sul piano nazionale.

Sicuramente chi ti ha abbandonato è stato l’INPS: finora non ti ha concesso il famigerato bonus di 600 euro destinato alle partite iva. Cosa puoi dirci in merito, sapendo che hai una causa in corso?

Banalmente, che la burocrazia resta uno dei drammi italiani. La mia domanda di sostegno, fatta nel primo giorno, è stata valutata in un secondo momento e con metodi meno “grossolani”, perché scartata in prima istanza. Infatti, il software predisposto non considerava possibile che un regista con partita iva versasse in gestione separata INPS più di quanto versasse in ex ENPALS (l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza ai Lavoratori dello Spettacolo, soppresso nel 2011 dal Governo Monti e dal 1° gennaio 2012, con il Decreto Salva Italia, confluito nell’INPS, ndr). Quando poi la domanda è stata valutata “a mano”, quindi con maggiore dettaglio, è stata trovata un’incongruenza: non avevo formalizzato il passaggio da contribuente in gestione separata “parasubordinato” a contribuente in gestione separata “professionista”. Un passaggio un tempo “automatico”, poi diventato “obbligatorio e non automatico” grazie a una circolare interna dell’INPS. C’è da dire che, nel frattempo, io ho continuato a versare regolarmente contributi e loro a prenderli in cassa. Stiamo facendo una class action, gli avvocati sono molto convinti di una naturale vittoria. Questo, però, vuol dire tempo e spese, chiaramente, per vedere tutelato quello che è un nostro diritto.

Nel frattempo come ti sei sostenuto economicamente?

È presto detto: ho vissuto a carico della mia famiglia. Da qualche anno vivo in una casa in affitto condivisa con i miei genitori e mio fratello: questo mi ha “salvato” dal finire in strada. Ma non siamo benestanti, è stato ed è veramente molto dura. È accaduto qualcosa di bello, però, che ho voglia di raccontarti: qualche allievo, qualche collega, e addirittura qualche spettatore, si sono offerti di sostenermi economicamente per quel tanto che basta a permettermi di continuare a progettare. Perché la cosa difficile non è stata “mangiare e dormire” in questi mesi, avendo la fortuna di una famiglia, ma non poter investire sul futuro prossimo. È stato molto emozionante ricevere quelle offerte. Ho rifiutato, per adesso, ma non escludo che avrò bisogno veramente del loro sostegno nei prossimi mesi, pur di non finire senza lavoro. Dell’esperienza del lungo dialogo con l’INPS ricorderò, però, tutti quei dipendenti, anche due dirigenti, che erano realmente feriti dalla mia situazione, ma non potevano svincolarsi dalla burocrazia: non ne avevano la discrezionalità, malgrado, vivendo sul territorio, sappiano esattamente chi io sia e quale sia il mio mestiere.

Ti definisci un “artigiano teatrale” e la Bottega che hai già ricordato si chiama Accademia Minima APS. Nonostante tutto, creare, per te, si dà soltanto attraverso lo stretto indispensabile? Che cos’è davvero (il) necessario?

Potrei risponderti citando Grotowski (“Zio Jerzy”, come lo chiamano i miei allievi), perché in fondo la sua è un’osservazione che diamo per scontata spesso, ma che resta centrale (mi riferisco chiaramente a Per un teatro povero). L’essenziale è la relazione tra attore e spettatore, la possibilità di mettere in dialogo delle biografie tra di loro. Questo è l’essenziale. È chiaro che non disdegno il resto, affatto. Mi piacciono le comodità, mi piace quando posso lavorare nei pochi spazi veramente attrezzati che incontriamo in Italia, mi piace quando posso pagare e permettermi uno staff completo e dei consulenti, ma non è la mia realtà più ordinaria. Per questo, ho finito con l’usare la parola “artigiano”. Perché spesso quando lavoro, dopo lo studio di una scena, devo montare le musiche, inchiodare pezzi di scenografia, aggiustare un costume, far da mangiare al gruppo di lavoro, pulire la sala, ragionare di locandine, risistemare un faro. Però, tutto questo è molto utile, quando ti muovi nei margini in cui io mi muovo. La domanda su cui sempre ironizziamo – “cosa fai per mestiere?” – sparisce rapidamente dopo che qualcuno ti ha visto inchiodare un pannello o saldare un cavo. Per molti io non sono un regista o un pedagogo o un ricercatore: per molti io sono quello che “fa gli spettacoli”. E mi piace, mi piace “fare” gli spettacoli e mi piace che chi mi vede lavorare non trovi grandi differenze tra me e il falegname e chi ripara i muri a secco o chi cucina in osteria.

Così facendo il tuo lavoro non perde di riconoscibilità?

Spesso in provincia arrivano degli intellettuali: hanno sempre amato la provincia, soprattutto come buen ritiro. Io credo che la frase “ripartiamo delle provincie” sia una delle affermazioni più sfortunate che si possano fare e che periodicamente, purtroppo, vengono fatte. Io ho paura quando la sento. Non fraintendermi, ho una grande stima per gli intellettuali e ho moltissimi amici che posso definire tali, ma da queste parti quando si parla con loro si cambia voce, si cerca un accreditamento da parte loro, li si avvicina come se ciò aiutasse a smarcarsi da un certo status sociale. Io per poter lavorare ho bisogno di confondermi con il tessuto sociale del territorio, parlare una lingua comune, se serve anche essere sottovalutato rispetto alle mie competenze e alle mie capacità. Ecco, essere “quello che fa gli spettacoli” è per me una ricchezza enorme. Proprio qualche giorno fa, all’anteprima di Sorelle. Un atto quasi didattico sul libero arbitrio, in un allestimento molto scarno, mi hanno fatto i complimenti per le luci. Ne abbiamo riso molto, oltre a esserne orgogliosi. Io, Sara Bensi e Simona Dominici, che lavoriamo a questo spettacolo, abbiamo preparato le luci con una quarzina da cantiere, due lampade IKEA, una lampadina e un proiettore da 70 euro. Il luogo dove recitavamo non aveva il carico elettrico necessario per montare dimmer e fari. Ovviamente, se avessimo avuto la possibilità, avremmo usato dei fari teatrali. Ecco, queste sono le possibilità che ti si aprono davanti, quando ti fai ogni giorno la domanda sull’essenziale che tu mi poni adesso.

A proposito di dialogo, Alba e tramonto Festival mi pare voglia far dialogare la natura e il paesaggio della Val d’Orcia con gli artisti ospiti e le loro creazioni. Per citare Chris McCandless (la cui storia è stata resa famosa dal film Into the Wild di Sean Penn): la bellezza è vera, è reale solo se condivisa?

Non lo so. A essere sincero, non so rispondere a questa tua domanda. Voglio però mentirti e dire che sì, la bellezza è reale solo se condivisa.

Perché questa piccola bugia?

Perché pretendo che la bellezza, come ogni altra cosa, sia affrontata come una questione sociale. Arrivato in Toscana, in mezzo a queste valli meravigliose, ho scoperto che la bellezza, se non socializzata, può diventare straniamento, appagamento di desideri personali, di un benessere singolare che porta a non contemplare il benessere dell’altro. Facci caso: ci occupiamo sempre meno di questioni sociali, in funzione, al contrario, di questioni personali. Spesso ci raccontiamo che abbiamo bisogno di raggiungere il nostro benessere personale per poi poter aiutare gli altri. Io credo che sia una vera idiozia, perché non penso che esista un benessere, un equilibrio, una stabilità, una serenità personale se non è in relazione alla comunità più o meno larga. Questo, per me, è vero anche se parliamo di bellezza. Se guardo un tramonto, un’alba o lo scorrere del fiume e non sento il desiderio di condividerlo con gli altri, di socializzarlo, sto negando una parte sostanziale del mio essere umano. Ecco che la musica, il teatro, la danza, ci possono sostenere in questo: possono far metabolizzare e condividere, mettere in relazione. Detto questo, però, ci tengo ad aggiungere, se parliamo di bellezza, che nessun tramonto, nessun orizzonte, nessuna opera della natura o umana può distarmi dall’osservare le donne e gli uomini. Secondo me, quando si parla di bellezza, si parla soprattutto di esseri umani. Non conosco niente di più bello delle minuterie di cui sono fatte le biografie delle persone e i segni che queste lasciano sui loro corpi, sul loro modo di muoversi, di posare lo sguardo. Spesso, quando sono nei musei, sono distratto dalla bellezza degli altri visitatori e finisco, davanti a opere maestose, a osservare la fila dei turisti. Sovente quello che scrivo ha proprio il compito di socializzare la bellezza che incontro.

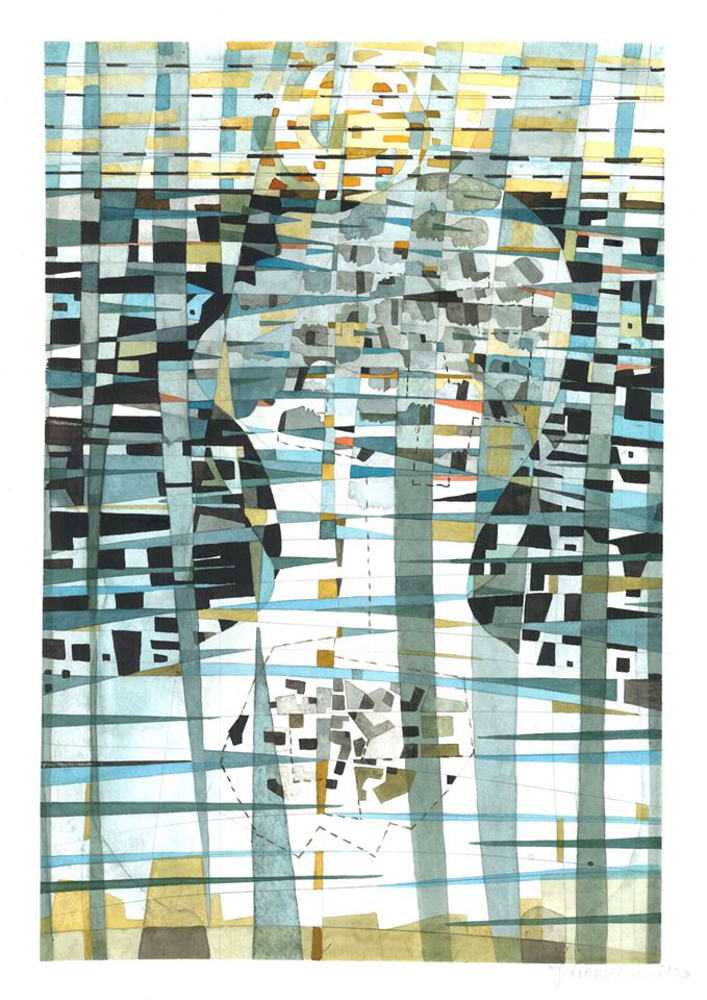

Un simile “artigianato delle relazioni”, per usare un’altra tua espressione, si fonda sulla ricomposizione delle differenze a nuova unitarietà, come avviene per i colori delle tre figure in volo nelle “locandine d’artista” regalatevi da Francesca Bizzarri?

Inevitabilmente. Francesca, oltre a essere un’abile artista e una persona meravigliosa (quando l’ho contattata per chiederle di realizzare le tre locandine ha ringraziato lei me, capovolgendo i ruoli) ha preso parte ad alcuni seminari di Enrique Vargas e del suo Teatro de los Sentidos, quindi sicuramente c’è una relazione stretta tra le sue opere e un certo tipo di teatro. L’artigianato delle relazioni si basa sull’accoglienza reciproca di attori e spettatori, ma anche delle varie persone che ruotano attorno a uno spettacolo, dall’autore ai tecnici. La relazione è al centro del teatro perché è il tramite affinché, una volta nel corpo dello spettatore, il teatro possa esistere. È inevitabile che un teatro così sia ricomposizione di differenze in una nuova unitarietà, come dici bene tu. Io oserei di più: è una relazione tra biografie che genera un nuovo bios, una nuova vita, che dura il tempo della relazione. Una volta che questa si è spezzata entrambi, attori e spettatori, ci portiamo via il risuonare di questa vita che è stata. Tutto il lavoro dell’attore è una tensione a questo atto, è una proiezione e una preparazione all’essere prolifici, che però non può non contemplare la disponibilità dell’altro. Altrimenti è violenza, se si forzano le cose, è masturbazione, se non si tende allo spettatore.

Questo come si traduce nelle opere di Bizzarri?

Per te sono tre figure in volo, per me, invece, sono tre moderne Ofelie affondate nel loro fiume, eppure i temi su cui ha lavorato Francesca su mia richiesta sono alba e tramonto, paesaggio e comunità. La tua biografia e la mia biografia hanno interagito con la biografia di Francesca diversamente e hanno generato una verità diversa. Questo, in teatro, racchiuso com’è in unità di tempo e di spazio, è qualcosa di amplificato, miracoloso. Ecco perché non amo gli spettacoli dove l’attore non trascende da sé, perché manca la tensione. Al contrario, è meraviglioso, meraviglioso quando tale tensione accade. Perché sia l’attore che lo spettatore vivono lo stupore. Lo stupore di sé è l’unità di misura del lavoro che facciamo, sia in sala che in scena. Se viene a mancare qualcosa nel nostro percorso va rivisto, riportato a zero.

Cosa ti lega all’alba e cosa al tramonto?

Sono anni che organizzo eventi all’alba e al tramonto: è vero, c’è qualcosa di personale in questo. Credo sia legato al fatto che soffro da sempre d’insonnia e che spesso di notte io sia in viaggio oppure a lavoro. L’alba è la consolazione degli insonni, è quel momento in cui senti che ti stai ricongiungendo agli altri, nel bene e nel male, che quella bolla complessa e ricca che è la notte sta svanendo, si porta via con sé tante paure, ma anche tanti desideri o una certa realtà che è vera solo ed esclusivamente quando sei solo e nessuno può smentirla. Il tramonto, al contrario, porta via il giorno che con il tempo, in alcuni periodi in cui il sonno è difficile, diventa veramente faticoso e mi restituisce quel momento della giornata in cui, in fondo, mi sento a mio agio con maggiore semplicità. Sai, noi insonni ci dividiamo in due categorie: quelli che purtroppo non riescono a dormire e quelli che, come me, purtroppo non possono dormire di giorno. Io, di notte, sto benissimo, se devo far accadere qualcosa di importante, cerco sempre di farla accadere dopo il tramonto e prima dell’alba. Quindi, in un certo senso, quei due confini temporali che affrontiamo tutti ogni giorno per noi sono particolarmente marcati, consistenti.

Il 25 luglio l’apertura ufficiale del festival è affidata a Discorso sul mito: Sidera. I miti delle stelle di e con Vittorio Continelli. Poi, in programma ci sono, tra gli altri, il teatro-canzone di Viaggio al principio della notte, in cui sali sul palco con Massimiliano Larocca e Matteo Pecorini (1° agosto), i cantori del maggio tradizionale castiglionese (12 agosto), e, infine, a chiusura della manifestazione, il concerto della filarmonica di Castiglione d’Orcia (13 settembre). La parola si fa musica tanto quanto la tradizione si fa presente?

Nel canto del maggio appare evidente qualcosa che diamo per scontato: il canto è precedente alla narrazione. Noi dimentichiamo che Omero cantava i suoi versi, non li diceva. Eppure, ci basta osservare un neonato. Nasciamo con la voce, poi impariamo un linguaggio e perdiamo, ad esempio, l’uso di alcuni suoni che si sedimentano o vengono recisi su base culturale (per noi i suoni della lingua araba). I miei lavori, gli spettacoli che amo, spesso presentano una complessità di segni e una stratificazione di linguaggi: ho deciso che la presenza dei maggiaioli fosse uno stimolo necessario e ho scelto lavori che stiano al grado zero del teatro, a quella relazione di cui tu mi hai invitato a parlare all’inizio di questa chiacchierata. Quindi, volendo rispondere con più precisione alla tua domanda, diciamo che non vi è tradizione in questo caso, ma c’è una contemporaneità che ha ancora relazioni con il passato, perché la comunità che la rende viva ha ancora a sua volta queste relazioni. Giocheremo molto su narrazione e canto, su musica e parola, proprio perché per me sono imprescindibili l’uno dall’altra e sono anche lo strumento più leggero da portarsi dietro. Vittorio Continelli, Matteo Pecorini, Massimiliano Larocca e tutti gli altri sono artigiani che partono da questi stessi presupposti. Sono anche la “mia” famiglia teatrale, in un certo senso. Chiamo sempre loro quando devo cominciare qualcosa di nuovo in cui è necessario mettersi in gioco totalmente e con coraggio. Loro rischiano, vanno oltre quello che “sanno fare” e per questo non saprei scegliere compagni di viaggio migliori.

Da un punto di vista delle norme anti Coronavirus, quali misure avete adottato affinché tutto si svolga in sicurezza, ma anche in serenità?

Abbiamo fatto riferimento, in un primo momento, al protocollo GoDot realizzato dall’Università di Urbino di cui siamo diventati sperimentatori. Un protocollo che si basa sull’uso di una specifica cartellonistica, di app e alcune dettagliate indicazioni organizzative. Ovviamente abbiamo declinato tutto questo al territorio in cui siamo, in modo creativo e poco invasivo. È esattamente ciò che abbiamo chiesto in molti fin dall’inizio. Noi artigiani abbiamo gli strumenti per risolvere queste situazioni creativamente, esattamente come facciamo se andiamo a fare spettacolo in una sala dove l’acustica non è buona o il carico elettrico non basta. Creiamo a partire da quello che ci è dato come possibilità. Un buon esempio sarà la serata con Mirco Roppolo il 10 agosto. Mirco è il gestore di una radio e un collezionista-riparatore di strumenti vintage come radio, magnetofoni, vecchie videocamere, televisori bianco e nero, ma è anche un dj che utilizza nastri magnetici e vinili per le proprie serate. Abbiamo ragionato con lui e unito tutto questo: realizzerà una mostra di radio vintage nelle vetrine e nei negozi di Castiglione d’Orcia. Poi, farà un djset trasmesso attraverso la sua emittente e diffuso da tutti gli apparecchi che avrà precedentemente montato. Ci permetterà di avere una serata di musica da ballo senza assembramenti, perché “diffusa” sul territorio in vari punti della cittadina. E ancora, il 29 agosto con l’Ensemble Flos Vocalis abbiamo studiato un concerto per due spettatori alla volta: entreranno bendati nello spazio e ascolteranno il concerto stando al centro (ovviamente distanziati) dei coristi. E così via. Certo, non dimentichiamo, né dimenticheremo i colleghi che non hanno queste possibilità in termini di spazio e sono costretti a tenere chiusi i loro teatri. Anzi, dedicheremo ampio spazio ai nostri diritti di artisti, ne parleremo con il pubblico, attraverso i social, quasi tutti i giorni.

Cosa vuoi o speri che si porti con sé ogni spettatore una volta tornata a casa?

Vorrei che tornassero a casa con il desiderio di dare qualcosa di sé. Io credo che dobbiamo capovolgere questa visione, piano piano, del pubblico come qualcuno da cui prendere. Vorrei che lo spettatore, spettacolo dopo spettacolo, fosse disposto a mettersi in gioco sempre di più. Non fraintendermi, non amo troppo gli spettacoli in cui si forza lo spettatore a mettere in gioco il proprio corpo o la propria voce. Al contrario, credo che facciano scattare dei sistemi di difesa ottenendo l’effetto contrario. Io vorrei, e lavoro per questo, che il pubblico fosse, sera dopo sera, più disponibile a far dialogare la propria biografia con quella dell’attore, che diventasse sempre più generoso, accogliente. È quello che accade quando ci innamoriamo, ci affezioniamo, ci sentiamo a nostro agio o, se vuoi, ci sentiamo semplicemente affascinati nel senso letterale della parola. Se penso a una funzione sociale del teatro, io penso a questo, e forse in questo momento la vivo come la funzione essenziale del teatro.