ANDREA ZANGARI | Due, tre giorni non sono forse sufficienti ad assorbire la drammaturgia di un festival. Il corpo festivaliero muta la percezione di spazio e tempo solo dopo un certo susseguirsi di albe e tramonti, solo dopo molte ore posiamo i nostri device ai piedi di un fluire di presenze analogiche fra piazze e vicoli, incontri e momenti performativi. Allora chi scrive ha usato le ore trascorse a Santarcangelo Festival per tagliare le traiettorie di quel corpo di eventi, spazi, pensieri. Allontanandosi quel poco che basta a osservare piazza Ganganelli dal poggio appena sopra il Castello del borgo alto. Come un tocco pittorico alieno, precisa volontà grafica, il cartellone fucsia di questa attesa, travagliata, a suo modo trionfale cinquantesima edizione, catalizza lo sguardo nel mare di tetti e intonaci fra l’ocra e il mattone. Siamo tornati a occupare lo spazio pubblico, ma da questa lieve altura il concerto degli incontri è già silenzio. FAR OUT, risuona la formula scelta dai Motus, aka Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, per questa edizione del festival, «una espressione slang americana, anche un po’ desueta, che significa eccentrico, strano, bizzarro… fuori misura» come spiega Nicolò. Oppure fuori, lontano, con licenza poetica, e dunque anche: a una certa distanza. La distanza di un punto di osservazione.

Ritorna alla mente di chi scrive uno spettatore che, solitario, osservava la danzatrice Cherish Menzo in Sorry, but I feel sligthly disidentified, seduto su una panchina che domina la distesa verde del Parco Baden Powell, ribattezzato NELLOSPAZIO seconda la riscrittura topografica dei Motus. Solo, innalzato spettatore nel tramonto, oltre l’iconico neon a caratteri cubitali “Futuro fantastico” già virale sui social, ma anche su giornali e webzine teatrali. Forse già solo questi elementi potrebbero essere una mappa per questa edizione diminuita, ma sagacemente ricostruita di Santarcangelo. Sorry è una performance del 2017, e dunque già rodata, ideata dal coreografo belga Benjamin Kahn, composizione liturgica per il nero corpo giunonico di Menzo. Velata di un manto scuro e pantaloni Adidas neri, a contrasto con drappi etnici e una maschera di strass che ricordano l’esotismo dei costumi dell’Odin, Menzo approccia da una certa distanza una piattaforma-palco in mezzo al pratone. Il paesaggio rende un ottimo servizio alla drammaturgia corporea e sonora, introducendo il peso dell’aria a moltiplicare la distanza, rinserrare la vicinanza. Leggiamo che Sorry rappresenta-per-decostruire gli stereotipi razziali e di genere; più dell’intenzione, tuttavia, colpisce l’inquietudine trasformativa, a contrasto con la millimetrica precisione del montaggio di gesti ieratici e twerking, movenze tribali e techno-trance. Certo, questa presenza trascina con sé l’urgenza delle lotte in corso soprattutto negli USA, attraverso l’evocazione coreutica di immaginari coloniali e post-coloniali; ma è in primis un sottile capolavoro erotico di tempi e movimenti, pieni e vuoti, attesa e incontro con la parola che irrompe nel finale in forma di poesia.

Ritorna alla mente di chi scrive uno spettatore che, solitario, osservava la danzatrice Cherish Menzo in Sorry, but I feel sligthly disidentified, seduto su una panchina che domina la distesa verde del Parco Baden Powell, ribattezzato NELLOSPAZIO seconda la riscrittura topografica dei Motus. Solo, innalzato spettatore nel tramonto, oltre l’iconico neon a caratteri cubitali “Futuro fantastico” già virale sui social, ma anche su giornali e webzine teatrali. Forse già solo questi elementi potrebbero essere una mappa per questa edizione diminuita, ma sagacemente ricostruita di Santarcangelo. Sorry è una performance del 2017, e dunque già rodata, ideata dal coreografo belga Benjamin Kahn, composizione liturgica per il nero corpo giunonico di Menzo. Velata di un manto scuro e pantaloni Adidas neri, a contrasto con drappi etnici e una maschera di strass che ricordano l’esotismo dei costumi dell’Odin, Menzo approccia da una certa distanza una piattaforma-palco in mezzo al pratone. Il paesaggio rende un ottimo servizio alla drammaturgia corporea e sonora, introducendo il peso dell’aria a moltiplicare la distanza, rinserrare la vicinanza. Leggiamo che Sorry rappresenta-per-decostruire gli stereotipi razziali e di genere; più dell’intenzione, tuttavia, colpisce l’inquietudine trasformativa, a contrasto con la millimetrica precisione del montaggio di gesti ieratici e twerking, movenze tribali e techno-trance. Certo, questa presenza trascina con sé l’urgenza delle lotte in corso soprattutto negli USA, attraverso l’evocazione coreutica di immaginari coloniali e post-coloniali; ma è in primis un sottile capolavoro erotico di tempi e movimenti, pieni e vuoti, attesa e incontro con la parola che irrompe nel finale in forma di poesia.

Stessa cornice, calata la notte: va in scena Tiresias, regia di Giorgina P che prosegue, dopo Wasted, l’attraversamento della scrittura di Kate Tempest nella traduzione del poeta Riccardo Duranti. Contro l’abside naturale del bosco, Gabriele Portoghese mette in corpo un testo di densa sonorità, ma impoverito nella metrica e nel vocabolario spoken word dal passaggio in altra lingua e altro immaginario, ove emerge invece una tara neoromantica. Portoghese ne sublima il pathos con la sua fisicità elettrica, nervosamente sessuale, nasty, con il suo declamare sardonico. Tiresia sembra l’alias perfetto di questo recitare flessuoso, soprattutto il Tiresia di Tempest che conosce la transizione due volte, M to F ed F to M, in adolescenza, per poi trascorrere l’età adulta in annoiata convivenza con un partner dello stesso sesso. Lo spostamento generazionale rigenera il mito: il dono della profezia è, in calce al testo e alla biografia del personaggio, come il sogno di una vecchiaia ripiegata sul ricordo della sessualità. Sette vite in corpo mutante, eppure «Tiresia, sei restato te stesso. Ogni te stesso che sei stato». Nonostante alcune debolezze registiche e musicali, la bellezza del testo e l’esuberanza attorica di Portoghese ci scuotono l’identità, a partire dal vissuto adolescenziale. Ancora una volta il luogo funge da cassa di risonanza alla drammaturgia: l’erba rorida, il bosco fitto, la stanchezza di fine giornata, sembrano sporcarci le gambe e il ricordo di amplessi rubati in gioventù. Quel vegliardo che-fu-donna-che-fu-uomo è un paradossale segno di permanenza nel fluire non-binario, non dialettico, inclusivo della complessità dei corpi in ogni loro manifestazione, propiziato dalla visione curatoriale dei Motus.

Corpi rinegoziati, proprio come quello di Tiresia, trasformato poi indebolito in protratta senescenza: corpi esposti al turbamento dei tempi e del tempo. Il progetto artistico di questa edizione è smisurato e niente affatto rassicurante, a sprezzo di chi cerca conforto in queste fasi storiche tumultuose. Nessuna certezza, ma infiniti interrogativi per il pubblico, chiamato a mettere in discussione sé stesso come corpo, cioè come dispositivo biopolitico individuale e sociale. La danza urbana di Virgilio Sieni, la pedagogia sonora di Claudia Castellucci, l’antipedagogia post-umana in Anubi III di ZAPRUDER, la drammaturgia ad alzata di mano de I sommersi e i salvati di Fanny e Alexander: la partecipazione spettatoriale è inevitabile, quasi inebriante nelle sue forme sempre diverse, a volte antitetiche. Fra queste, radicale è la messa in gioco dello spettatore in Se respira en el jardín como en un bosque, del gruppo catalano El conde de Torrefiel. Noi, soli, fuori dal piccolo Teatro il Lavatoio, poi dietro le quinte, poi in scena, e un altro in tribuna che ci osserva, passando poi dal primo ruolo al secondo. Il teatro esisterebbe dunque quando s’innesca un cortocircuito di visione e azione fra un soggetto e un oggetto? No: il gioco è più sottile, poiché guidato dalla meraviglia virtuale di una voce in cuffia, un progetto di regia da remoto che sospinge il gioco finzionale in un punto improprio, irraggiungibile. In un angolo, in alto, il banco di regia domina la scena, vuoto luminoso come un’etimasia che ha per gemme spie colorate e intermittenti. Il cerchio poetico non si chiude (come si vorrebbe?) in un messaggio politically correct, della serie “il teatro è questo o quello”. C’è dell’altro che tortura la mente, innescando il pianto della mancanza.

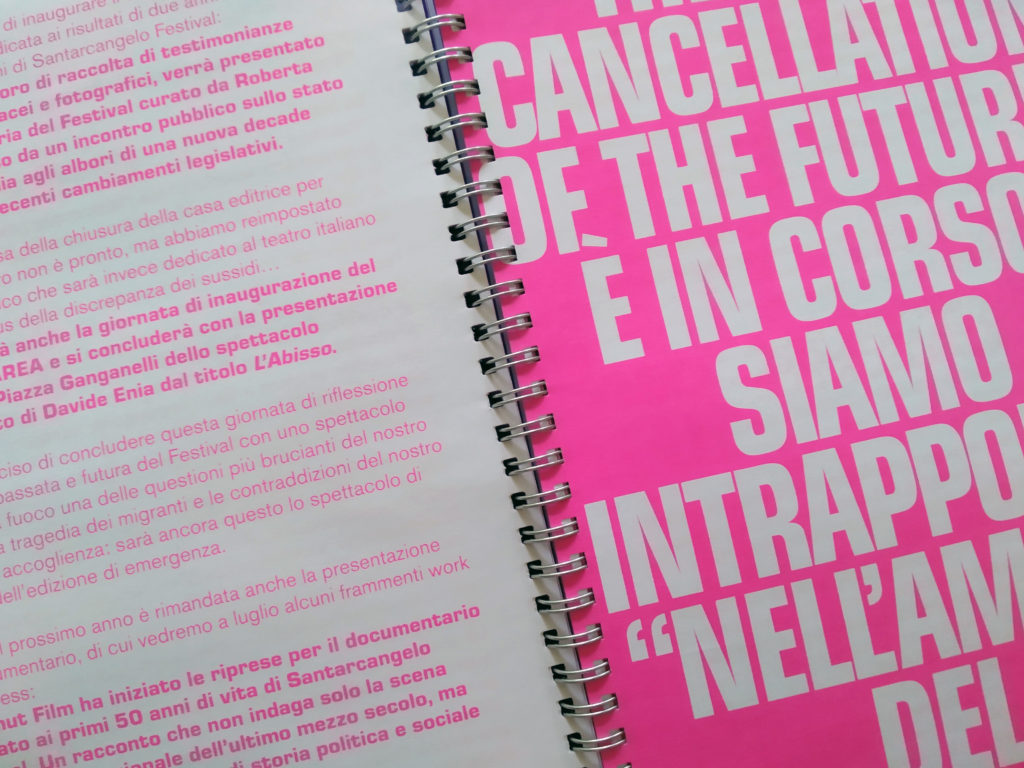

Si avverte così nostalgia per qualcosa che non abbiamo vissuto, uno spettacolo che forse non c’è stato nemmeno: che non ci sarebbe potuto essere, per via del virus, o per qualcosa di anteriore. Morestalgia la chiamerebbe forse Riccardo Benassi, che ha parlato della sua omonima creazione multimediale (e del libro) in videocollegamento durante uno dei talk in programma, con Giovanni Boccia Artieri e Laura Gemini. La morestalgia è un sentimento 2.0, è nostalgia aumentata, ovvero quella compulsione che ci fa aggredire il web alla ricerca di un vissuto-non vissuto condiviso nell’infinito archivio online. Una messa in rete della memoria disindividualizzata, processo che certo sta mutando lo statuto stesso dell’esperienza performativa. Ecco quanto è profondo il ferire infertoci\offertoci da Nicolò e Casagrande. La retorica della ripartenza qui si piega contro la saggezza quasi materica della storia, quella di mezzo secolo del festival e quella, ormai ventennale, dei Motus. Traccia grafica di questo passato che si fa progetto, il pamphlet che accompagna la cartella stampa, in formato verticale con spirale (quanta carta, tuttavia!), acceso di fucsia e viola. Un racconto che inquadra il programma corrente in quello che avrebbe dovuto essere, “recupero archeologico” di ciò che non è stato: “morestalgico”, appunto. Vi compare una costellazione di riferimenti letterari e filosofici che è quasi una scuola di pensiero e azione, fra fantascienza, nuovo socialismo, gender studies e transfemminismo: da Asimov a Kurt Vonnegut, da Donna Haraway a Judith Butler, da P.B. Preciado a Margaret Atwood. Curiosamente, i loro nomi si mescolano alle pubblicità degli sponsor, dando un tocco glocal.

Ipertrofico, fuori misura, il plico continua a perdere fogli dalla spirale aperta, il che lo riveste di una strana malinconia. Oltre il ragionamento critico, in questo sfogliarsi annichilente, chi scrive avverte un fastidio simile alla visione dei tavoli dei ristoranti, stracolmi di clienti durante il festival. All’ipercorrettismo dei teatranti, affaticati in distanziamenti evidentemente superflui negli spazi aperti, fa da sfondo il realismo capitalista, che pure si riprende lo spazio della città, più mordace delle arti.

POSCRITTO A monte, verso l’entroterra, il convento dei Cappuccini è preceduto da un piazzale con una distesa di siede vuote. Un teatro? No, lo spazio per la messa, messa in sicurezza. Le sedute bianche e ordinate guardano una mensa d’altare coperta da un telo di plastica, che due pietre pesanti, bibliche, assicurano. La scena vuota non sembra corrispondere all’emergenza, ma a una condizione, straniante-rassicurante, di stabilità.