ILENA AMBROSIO | Ce l’hanno fatta anche loro. L’affiatata squadra di Primavera dei Teatri è riuscita, con fatica, certo, ma con la consueta dedizione a partorire la XXI edizione del Festival che per una settimana fa di Castrovillari una delle principali vetrine nazionali di teatro contemporaneo. Bisogna dirlo che è stato impegnativo, che non era scontato. Bisogna dirlo che i prezzi da pagare sono stati un’affluenza ridotta, l’essere vincolati a un surplus di norme e regole, dover rinunciare a quella prossimità che fa di un festival un momento di incontro e condivisione anche al di là della scena. Lo sperimentiamo da mesi ormai e lo faremo ancora, abituandoci forse. Ma bisogna ricordarlo che non è questo il migliore dei teatri possibili.

L’atmosfera che si è respirata a Castrovillari aveva insieme, quindi, la gioia della ripresa, il calore familiare che contraddistingue questa rassegna ma anche la stanchezza, il rammarico. Eppure è stata, a suo modo, una festa, iniziata per me con una tripletta di lavori che, pur nella loro assoluta diversità, parevano concatenati l’un altro da una distinta connessione per contrasto.

Per primo Se io vivessi tu moriresti, spettacolo inserito nel bel progetto Europe Connnection presentato da Primavera per il triennio 2018/2019 in partenariato con Fabulamundi – Playwriting Europe. Un’operazione che, nell’incontro tra la nuova drammaturgia europea e la produzione artistica calabrese, ottiene il duplice risultato di promozione dell’una e ampliamento di prospettiva dell’altra.

In questo caso a incontrarsi sono stati il drammaturgo portoghese Miguel Castro Caldas e Angelo Colosimo anche in scena insieme a Rossella Pugliese e Peppe Fonzo con la regia di Roberto Turchetta.

Ad aspettarci al nostro posto, il copione del lavoro. Cedendo alla tentazione di sbirciarlo, in attesa dell’inizio dello spettacolo si scopre che era lì proprio per questo, poter essere letto prima della rappresentazione: «Noi vorremo che voi non ci leggeste nel mentre che noi agiamo anziché leggerci nel mentre che noi agiamo ci leggeste prima che noi agiamo». Il testo di Caldas si preannuncia subito come un “esperimento”, una messa alla prova dei meccanismi che legano la parola scritta a quella detta e agita e, al contempo, una “indagine” sulla distanza che può crearsi tra l’atto del leggere e quello del guardare.

In una scatola scenica nera, riempita unicamente da due leggii, un paio di microfoni e tre riflettori – gli strumenti del ricercatore – i tre interpreti appaiono da subito come personaggi perfettamente consapevoli di far parte, loro con noi, dell’esperimento. Consapevoli di essere cavie. Frammento dopo frammento ne apprendiamo la storia: un triangolo amoroso, lei e l’altro che meditano l’omicidio di lui, il ripensamento interessato di lei… Ma più che per la trama i personaggi prendono progressivamente spessore nel loro essere strumenti di un testo scritto: la consapevolezza dell’esperimento diventa costrizione, insofferenza di essere invischiati in un ingranaggio in cui i confini della verità non sono altro che quelli dell’inchiostro stampato su un copione, in cui l’unica realtà è quella del fuori, del foglio, mentre dentro c’è pura evanescenza.

Impossibile non pensare a Pirandello; ma se i suoi sei personaggi cercavano un autore per raccontare la propria storia e farla vera con la scrittura, qui i personaggi vogliono invece liberarsi dalla parola scritta, che li fa vivere, certo, ma li uccide quando il foglio diventa bianco.

Un testo brillante, declinazione intelligente e per nulla scontata dell’annosa questione della verità in scena così come della finzione nella vita, piacevolmente colorato di un’elegante tinta macabra tipica di certa drammaturgia contemporanea di provenienza iberica. Gli rendono giustizia la regia e le scelte interpretative (bravissima, in particolare la Pugliese). Nella scatola nera che è la scena le battute lette dal copione, intervallate da istanti di silenzio che diano allo spettatore il tempo di leggere, restituiscono come dei distillati interpretativi, gocce concentrate di “attorialità” che cadono le lettere sul bianco della pagina. Il gesto mai eccessivo e, insieme, l’espressività marcata ma rapida nel ritornare alla neutralità del volto fanno dei personaggi figure come bidimensionali, immagini piatte su quello sfondo nero. Al netto di qualche slabbratura del ritmo recitativo, una resa scenica decisamente afficace ed eloquente.

Un lavoro fresco e curato, bella immagine del teatro contemporaneo.

Poco dopo, con la mente che ancora si arrovella nel districare la matassa che lega – e non distingue – il vero dalla finzione, sono passata a una dimensione fatta, invece, tutta di immediatezza e autenticità.

In una bella sala del Circolo cittadino di Castrovillari con una mensa rettangolare apparecchiata per una trentina di commensali, aspettatano Paola Berselli, Stefano Pasquini e Maurizio Ferraresi, alias Teatro delle Ariette, per raccontare i loro Trent’anni di grano.

Nato per Matera 2019, il lavoro è propriamente un diario che ripercorre i trent’anni di più di un matrimonio: quello tra Paola e “Pasqui” e quello con un luogo, il podere delle Ariette; il matrimonio con il grano, il pane, la terra; il matrimonio con il teatro.

Nello spazio rettangolare delimitato dai tavoli apparecchiati e cosparso di grano, Pasquini e Ferraresi – come di consueto negli incontri della Compagnia – impastano e cuociono tigelle, e intanto la Berselli, seduta a uno scrittorio illuminato da due lampade da lettura, legge le pagine del diario scritto dal 18 giugno al 21 settembre 2019. Nell’aria inizia a sentirsi il magnifico profumo del pane in cottura che si mescola a ricordi tutti in qualche modo gravitanti intorno al grano. «Il grano è un pezzo insostituibile della nostra vita, del nostro amore, come il teatro…».

L’alternarsi delle stagioni, i tempi della semina, della mietitura, del raccolto danno il ritmo a una vita intera, alle azioni, al sentire persino. È la bibbia di una religione del pane questo racconto che apre finestre sulla quotidianità e intimità della coppia, sul lavoro teatrale; rievoca gesti e rituali antichi, quelli tramandati da generazioni e che forse, a ben vendere, sono l’eternità. Racconto di un procedere nel mondo in intima connessione con la natura, di corpi che, se è vero che l’uomo è ciò che mangia, sono “fatti di pane”: «In questi trent’anni abbiamo mangiato quasi sempre e solo il nostro pane, il nostro grano…». Fatti di paziente attesa, di cura, di genuinità.

L’autenticità del pane si fa metafora inglobante ogni aspetto dell’esistenza, una vera filosofia di vita. Dal diario rimbalzano, a fare da contrappunto all’amenità di un’esistenza in campagna, accenni riflessivi sul presente, sul tempo del «cibo da autogrill», su una cultura gastronomica globalizzata, frettolosa, incurante. Non critica, non invettiva, ma rammaricata constatazione.

Fa capolino una lieve perplessità ricorrente quando rifletto sullo scarto tra un teatro fortemente autobiografico, commosso e commovente, e il suo essere, appunto, teatro, messa in scena una commozione che, nel suo ripetersi, potrebbe perdere di sincerità. Ma la genuinità del fare teatro delle Ariette è qualcosa di palpabile che può neutralizzare – o quanto meno far baipassare – la contraddizione. È condivisione pura Trent’anni di grano, offerta diretta e gratuita di un pezzo di vita, cui fa da naturale conclusione la condivisione dei frutti che il lavoro della terra concede: il pane, le verdure, il vino delle Ariette.

Uno squarcio su un modo di condurre la vita in amicizia con la Natura, tanto più necessario e consolante ora che quella Natura da noi maltrattata e offesa, ci si sta rivoltando contro.

Proprio un pensiero a tinte fosche sul nostro modo di abitare il pianeta “acclimata” all’ambientazione di Trapanaterra, di Dino Lopardo, vincitore del bando cura 2017 e semifinalista al premio InBox 2020. Storia di di una terra trapanata, la Lucania, derubata, lei e suoi abitanti, in nome del «dio Eni».

Nello specifico, vicenda di due fratelli – lo stesso Lopardo insieme a Mario Russo – le cui vite si ergono a emblema della storia collettiva: l’uno emigrato, in cerca di un futuro migliore; l’altro rimasto, assoggettato ai bisogni dei padroni petrolieri. Il loro incontro è un flusso ininterrotto di rivendicazioni, colpe rinfacciate – da una parte l’egoismo, dall’altra la codardia e l’omertà –, ricordi d’infanzia che dipingono con le tinte ora del dramma, ora del comico, ora del folkloristico, l’immagine di un popolo e di un territorio.

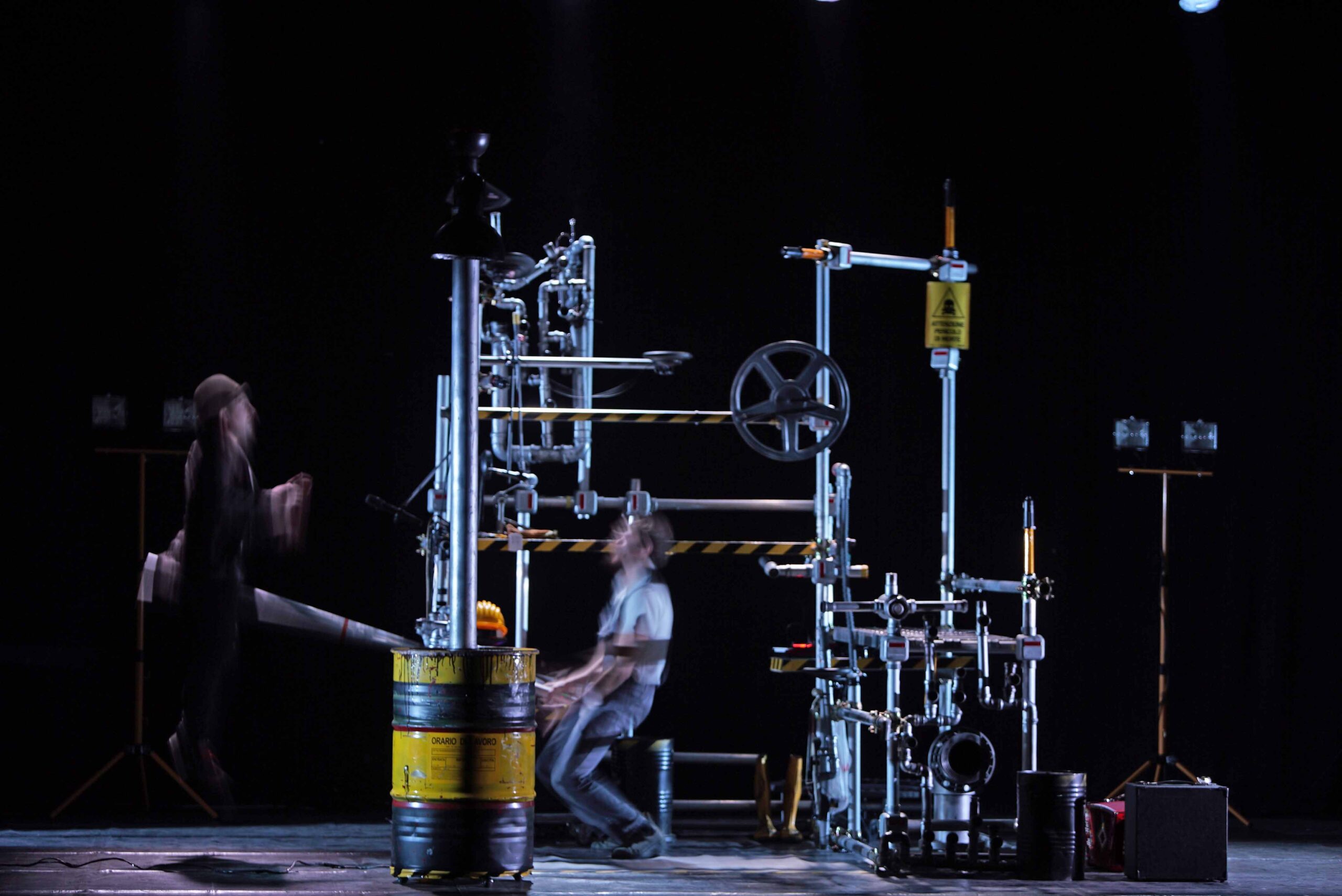

Un’immagine intricata e contraddittoria come intricato e contraddittorio è l’elemento che fa da fulcro scenico del lavoro: una complessa struttura di tubi metallici, la macchina estrattrice dell’oro nero. L’incombenza di questa costruzione incarna l’oppressione e l’alienazione alle quali il fratello operaio è costretto. Ma, al di là di un mero dato drammaturgico, il macchinario è soprattutto centro e motore dell’azione, strumento multifunzionale da cui scaturiscono molteplici possibilità sonore e sceniche. Tra i suoi meandri una postazione con mixer e microfono, un’altra con una batteria elettronica, un suo braccio diventa un violino, un altro uno xilofono, un altro ancora una tromba; tutti strumenti suonati dal poliedrico Russo. E poi scale, macchine del fumo, giostre, fucili spara coriandoli. Qualsiasi esigenza scenica è assecondata da questa struttura – realizzata da Lopardo insieme ad Andrea Cecchini – che gli interpreti sfruttano con abilità, creando un interessante mix tra il piano – cronologico e pure emotivo – della modernità intossicata e quello di un passato che ha il sapore dell’antico e del quale la fisarmonica suonata da Lopardo e sonoro correlativo oggettivo.

Ed è certamente questo elemento installativo a rappresentare il punto forte del lavoro il quale acquista una propria compattezza nell’essere scenicamente incentrato intorno a un cardine capace di tale versatilità ma anche di evocare in modo efficace atmosfere e particolari aspetti della drammaturgia. Drammaturgia che, al contrario, non sembra reggere la spinta centrifuga della molteplicità di tematiche ed elementi proposti dal plot e che forse, asciugata e resa più lineare, sarebbe risultata più efficace nel raccontarsi e nel comunicare un sentire certamente sincero e appassionato.

Continua…

SE IO VIVESSI TU MORIRESTI mise en éspace

di Miguel Castro Caldas

responsabile progetto Angelo Colosimo

regia Roberto Turchetta

con Rossella Pugliese, Angelo Colosimo, Peppe Fonzo

traduzione Francesca De Rosa con la supervisione di Vincenzo Arsillo

produzione Wobinda, Primavera dei Teatri in collaborazione con PAV

TRENT’ANNI DI GRANO. Autobiografia di un campo

di Paola Berselli e Stefano Pasquini

con Paola Berselli, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini

scenografia e costumi Teatro delle Ariette

regia Stefano Pasquini

segreteria organizzativa Irene Bartolini

ufficio stampa e comunicazione Raffaella Ilari

produzione Teatro delle Ariette 2019 con Fondazione Sassi Matera

TRAPANATERRA

ideato da Dino Lopardo

con Dino Lopardo e Mario Russo

musiche Mario Russo

scene di Andrea Cecchini e Dino Lopardo

luci Giovanni Granatina Dimitri Tetta

supervisione artistica Matteo Cirillo

PRIMAVERA DEI TEATRI

Castrovillari, 9 ottobre 2020