MATTEO BRIGHENTI | È stata la malattia più devastante della storia, al punto da entrare nel linguaggio comune come sinonimo di sventura, di rovina. Dilagò in Europa ben prima del Covid-19, intorno alla metà del XIV secolo. Parliamo della Peste Nera, Morte Nera o Grande Morte, che decimò almeno un terzo del continente, portando la sua popolazione da 45 a 37,5-35 milioni.

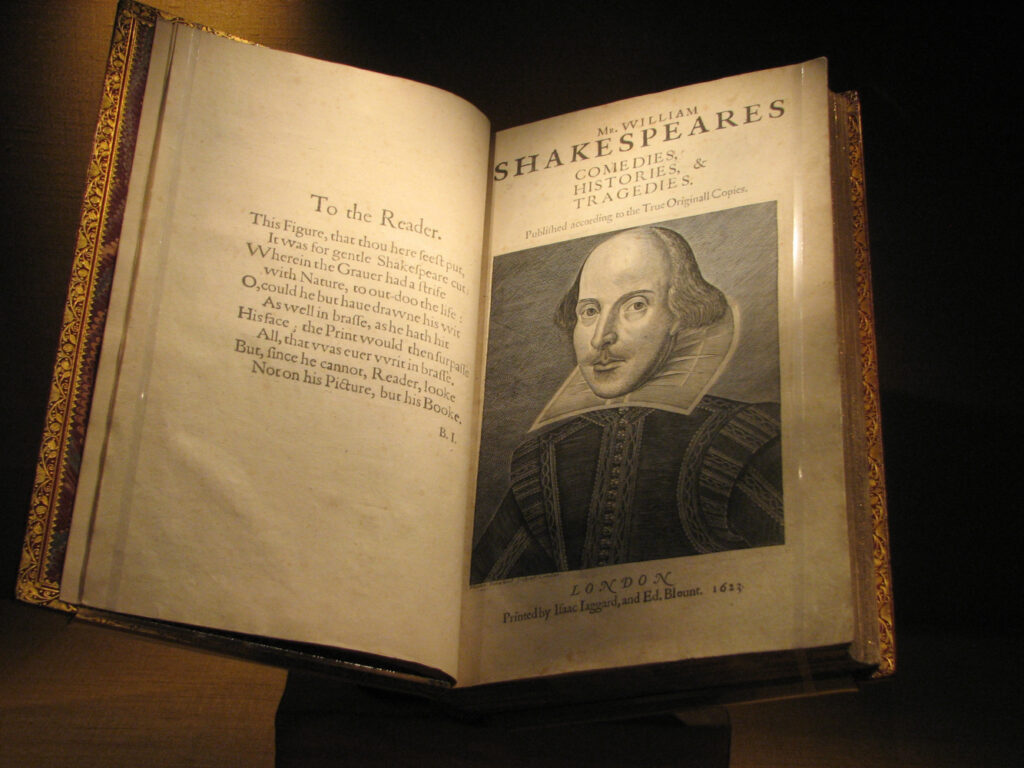

Da allora, prima che fosse debellata, cominciò a ripresentarsi a intervalli regolari: ogni 15-20 anni circa a partire dal 1480. Pure al tempo di William Shakespeare c’era la peste. Ma per lui il male era un altro, difficile se non impossibile da curare: il potere. «Immagino Shakespeare in quarantena in povere stanze nella zona dei teatri dove vive – racconta Nadia Fusini a Pac – in ritiro, “in remoto”, osserva. E più che sull’azione atroce della peste, punta lo sguardo sull’orrore di una malattia “sociale” che non cessa, sull’empietà di un delirio di potere che niente trasforma».

Professoressa di Letterature Comparate al Sum, l’Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze, Fusini ha tradotto moltissimi autori di lingua inglese, tra cui William Shakespeare, naturalmente, ma anche Samuel Beckett, Mary Shelley, Wallace Stevens, John Keats e Virginia Woolf, di cui fra l’altro ha curato i due Meridiani di Mondadori. È autrice anche di romanzi: con l’ultimo, Marìa (Einaudi), ha vinto l’anno scorso la XXXVI edizione del Premio Nazionale di Narrativa Bergamo.

In attesa di scoprire chi sarà il Bardo del Coronavirus, a parte l’anziano ottantunenne britannico primo uomo al mondo a ricevere il vaccino Pfizer, ripercorriamo in questa intervista come veniva affrontata un’epidemia nel Seicento, se esisteva il distanziamento fisico o qualcosa di simile alle mascherine di oggi, e come e quanto la peste appaia nelle opere di Shakespeare. Temi che Nadia Fusini ha trattato di recente su Il Venerdì di Repubblica e, come lei, Andrew Dickson su The Guardian, Stephen Greenblatt su The New Yorker e Daniel Pollack-Pelzner su The Atlantic.

Come sono nati in lei l’interesse e lo studio per la Letteratura inglese, in generale, e per William Shakespeare, in particolare?

Studiavo Lettere Antiche alla Sapienza di Roma, quando un bel giorno arrivò da Milano un professore, Agostino Lombardo, che insegnava Letteratura Inglese. Andai con un amico a sentire le sue lezioni su Macbeth e mi innamorai di Shakespeare e di lui. E di un altro formidabile maestro, Giorgio Melchiori. Così, mi spostai nel corso di Lettere Moderne. Dopodiché, ci fu lo Shakespeare Institute, allora a Stratford, e Cambridge e Frank Kermode…

Shakespeare ha davvero inventato l’essere umano, come sosteneva il critico letterario Harold Bloom? Oppure, pensando al suo libro Di vita si muore – Lo spettacolo delle passioni nel teatro di Shakespeare (Mondadori), ha inventato come ci si sente a essere umani?

Bloom insegnò da noi alla Sapienza per un semestre. Fantastico personaggio, straordinaria figura di uomo sapiente, grande professore. Quando diceva così, ripeteva l’osservazione di Samuel Johnson, che già nel Settecento aveva colto questo aspetto del teatro shakespeariano: il suo impatto sulla vita.

La peste segnò il Bardo fin dalla sua nascita il 26 aprile 1564 a Stratford-upon-Avon: fu il “convitato di pietra” di tutta la sua vita?

Nell’isola di Shakespeare la peste era un incubo sempre presente, un’insidia latente. In aprile il Nostro viene battezzato nel registro parrocchiale di Stratford e pochi mesi dopo, nello stesso registro, in margine il parroco scrive: Hic incipit pestis. In quello stesso mese, dunque, la peste ebbe inizio. E fu a tutti gli effetti una signora peste, si portò via un quinto della popolazione di quei dintorni. Risparmiò però il bambinello William e la sua famiglia.

Quali erano i sintomi di allora?

Nei racconti dell’epoca si parla di gente con la febbre alta e i brividi, sconvolta da attacchi di diarrea o di vomito, con le ghiandole gonfie e tutte infiammate: chi perdeva sangue dal naso, chi dal retto. La sofferenza era terribile, come atroce era l’agonia che precedeva la morte.

E i rimedi?

Straordinario a dirsi, i rimedi ai tempi non erano poi così diversi da quelli usati nell’attuale pandemia: primo fra tutti, trionfava il distanziamento fisico. Del resto, anche allora non ci voleva poi molto a capire che, per evitare il contagio, bisognava scappare l’uno dall’altro, separarsi dal vicino di casa, fuggire il prossimo, possibile untore. Allora come oggi chi poteva si rifugiava in campagna. Chi no, si barricava in casa in città. E se usciva, si proteggeva, se non con la mascherina, intabarrandosi con qualche indumento o tenendosi sotto il naso arance con dentro infilzati chiodi di garofano. Per disinfettare l’aria c’era chi bruciava rami di rosmarino, foglie di alloro e di incenso. Chi non aveva queste erbe a portata di mano, poteva sempre dar fuoco a un paio di scarpe vecchie, purché di cuoio. A mo’ di gesto apotropaico c’era chi suggeriva misure preventive del genere: uccidere tutti i cani randagi, oppure ammazzare i gatti, mentre semmai si sarebbero dovuti sterminare in massa i topi di fogna, i veri portatori dell’epidemia. Intanto, quando i decessi superavano più di cinquanta a settimana, venivano messe al bando le assemblee, i raduni, le feste, le competizioni. A messa, però, si poteva andare, perché nel luogo del Signore si pensava ci fosse una grazia speciale. Non si doveva entrare solo se infetti.

Tra il 1603 e il 1613 i teatri di Londra furono chiusi per settantotto mesi: il 60% del tempo. Tuttavia, in questo periodo Shakespeare scrisse e produsse alcuni dei suoi capolavori: Re Lear, Macbeth, Antonio e Cleopatra, Il racconto d’inverno, La Tempesta. La peste è un freno per il corpo, ma non per lo spirito, quando è creativo?

Shakespeare non smette mai di scrivere, mai avrà un tracollo creativo. Però, al contrario di alcuni suoi contemporanei, che la assumono a tema di racconto, nei suoi drammi non lascia che la peste entri: non la mette in scena. Sì, la parola ricorre nelle bestemmie di Lear contro la cattivissima figlia Goneril, ma è un’imprecazione senza riferimenti precisi alla realtà storica dell’epidemia, è come dire “sei una peste” a un bambino cattivo.

In un testo precedente, però, la peste entra eccome: in quella meravigliosa e tragica storia d’amore che è Romeo e Giulietta, scritta nel 1594.

L’anno prima, nel 1593, la peste bubbonica aveva devastato Londra. Qui la parola peste compare non solo come una bestemmia sulla bocca di Mercuzio, ma è l’evento decisivo che influenza la trama. È perché a Mantova infuria la peste che il messaggero di Frate Lorenzo, messo in quarantena, non raggiunge Romeo in tempo. Immaginativamente, poi, come un’eco a distanza, l’esperienza della peste influenza l’atmosfera del Macbeth, che fu rappresentato nella primavera del 1606. Aleggia senz’altro nel testo la memoria dell’orrendo contagio che devasta Londra nel 1603, l’anno in cui Elisabetta muore, tanto che l’erede Giacomo Stuart dovrà posporre la discesa a Londra dalla Scozia. Shakespeare parla in quel dramma di un Paese spaventato, angosciato, che è diventato tutto una tomba, una specie di “terra desolata” (descrizione che il poeta Thomas Stearns Eliot forse ha in mente quando crea la sua terra appestata). Un Paese dove su tutto regna una «modern ecstasy», una specie di furore malato. Grazie all’accostamento di quell’aggettivo modern, cioè attuale, al sostantivo ecstasy, pazzia, frenesia, Shakespeare ci rappresenta la peste come una forma di delirio, che fa uscire di senno e porta a una morte strana, barocca.

L’uso del termine legato a simili espressioni metaforiche di rabbia, di disgusto, oppure a esclamazioni quotidiane, indica quanto la peste all’epoca fosse una caratteristica inevitabile della vita?

La peste in Shakespeare è un delirio di dolore nuovo, strano, e insieme familiare, da cui non c’è scampo, né per il povero, né per il ricco. Una forma di giustizia nell’equivalenza di tutti di fronte al flagello, per salvarsi dal quale non c’è farmaco, né speranza di un vaccino. In città si sente solo il suono a morte delle campane. Comunque da Londra, insisto, nemmeno in tempi di peste, Shakespeare si allontana. Non torna a Stratford. Niente teatri, niente recite, eppure lui resta in città: scrive. Se non i copioni per il teatro, scrive poemetti, sonetti. E pensa ai drammi da mettere in scena appena il contagio cesserà.

Qual è dunque la vera piaga per lui? Il potere quando si fa assoluto e disumano? Il potere per il potere?

Neppure di fronte alla nuda vita e alla nuda morte il potente cessa di tramare, di corrompere. L’avidità, l’ambizione del politico non cedono. Non solo finita la peste tutto riprenderà come prima, ma neanche durante la volontà di potenza dell’uomo politico cede. È quel male ostinato che Shakespeare teme più del contagio e nel suo teatro descrive: la peste interiore dell’homo politicus, da cui anche oggi, in attesa della ripresa, ci chiediamo se mai guariremo.