RENZO FRANCABANDERA e MICHELA MASTROIANNI | È grazie al lavoro curatoriale di Silvia Mei se La Soffitta/DamsLab a Bologna ha potuto ospitare martedì 12 e mercoledì 13 ottobre Campo Lenz, una due giorni dedicata alla poetica della compagnia parmense Lenz, di cui negli anni abbiamo ampiamente testimoniato il lavoro su queste pagine.

Fondata nel 1985 ad opera di Francesco Pititto, artista, valente fotografo e responsabile delle traduzioni, delle riscritture drammaturgiche e dell’imagoturgia degli spettacoli, insieme a Maria Federica Maestri, artista, coreografa che cura e crea le installazioni sceniche e i costumi, la compagnia ha negli anni lavorato a molte riscritture dei grandi classici del teatro di tutti i tempi con progetti spesso pluriennali, con un’estetica interna ad una performatività contemporanea non di rado site specific.

Si è trattato di una ricerca visiva, filmica, spaziale, drammaturgica e sonora che per taluni versi avvicina comunque il lavoro del duo a quello della grande rivoluzione del teatro di immagine che prese le mosse in Emilia Romagna in quel decennio, frutto evidente di un bisogno di superare alcune schematicità del teatro di prosa per una via che non fosse quella del teatro politico o di narrazione, ma una fondata sulla cura dell’immagine e della lezione del teatro-danza.

Forse questo aspetto ha ancor più di altri suggestionato Pititto e Maestri, che però hanno sempre sviluppato una estetica molto nitida, affidata negli anni all’interpretazione di corpi che incarnavano il bisogno di raccontare il confine dell’esperienza sensibile, sviluppando un codice comunque originale e rigoroso all’interno del teatro di ricerca italiano ed europeo.

Sempre più, poi, nelle loro ultime creazioni, l’attenzione è andata al rapporto tra l’opera e lo spazio per il quale è pensata, percepibile quasi come installazione artistica autonoma.

Ed è quello che viene proposto agli spettatori che sono entrati nello spazio di DamsLab per l’Iphigenia in Tauride.

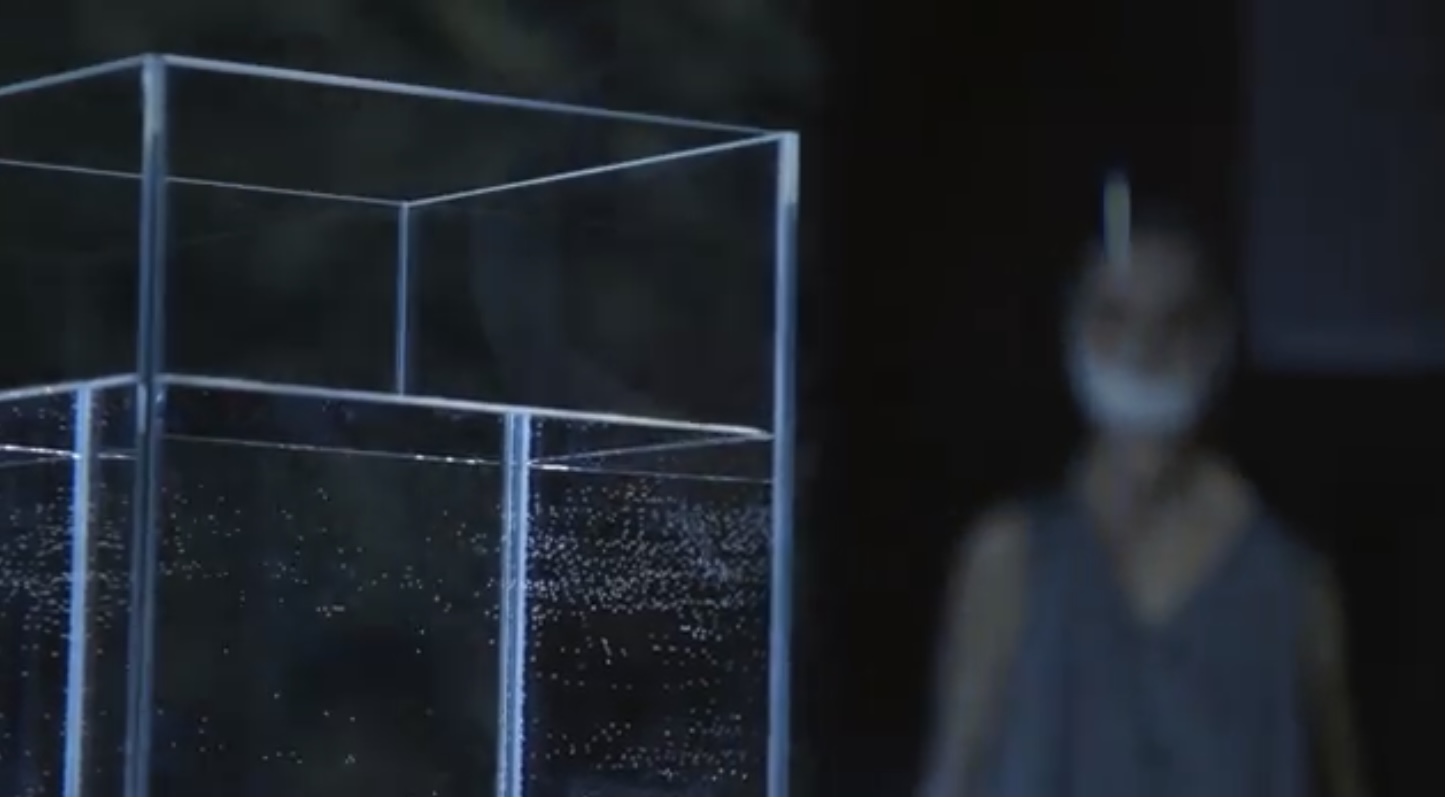

Gli spettatori accedono alla sala e ad una proiezione su telo che ne delimita il fondo; a partire da questo lo spazio scenico è tagliato da una diagonale, che al vertice destro ospita un bilanciere a cui sono sospese due colonne diroccate con scanalature doriche, al centro un’asta metallica che reca in cima un palco di corna di cervo, e a sinistra più vicino al pubblico un piccolo contenitore rettangolare trasparente pieno d’acqua, posto su un supporto circolare. Tutto questo è quasi autosufficiente e installativo fino a quando il sembiante umano, particolare ed evocativo, di Monica Barone non appare, vestito da regina delle nevi delle fiabe, portandosi davanti al giradischi posto al bordo destro della scena, e mette sul piatto l’omonima opera di Gluck – Iphigénie en Tauride – in una versione incisa su vinile registrata negli anni Sessanta.

La performer, che agisce lo spazio con movimento coreografico, interrompe le azioni di tanto in tanto: nella prima parte, di estrema suggestione, diventa ombra dietro un girato filmico in un porto sul Mar Nero, sulle coste dell’attuale Crimea, che corrisponde all’antica terra dei Taurii. L’ombra si muove coerente ed interagisce con il video, generando una sequenza di immagini di grande potenza. Progressivamente il paesaggio diventerà boschivo per raccontare il dialogo con l’installazione posta al centro dell’area scenica dove, sospese tra i rami metallici di piante meccaniche, si stagliano le corna della cerva sacrificata al posto di Iphigenia, destinata al sacrificio dal padre Agamennone, per propiziare la partenza delle navi alla volta di Troia.

L’azione si sposta nella parte sinistra dello spazio scenico e il corpo della performer viene esposto più intimamente allo sguardo degli spettatori. Il suo volto, segnato da numerosi interventi chirurgici e cinto da una fascia bianca che le conferisce l’austerità sacrale della sacerdotessa, è ora in piena luce.

Le sue mani scavano tra le linee gonfie e deformi del collo e ne estraggono una cannula tracheale, che viene tuffata nella teca colma d’acqua, per tre volte, quasi a compiere un rito di purificazione. E per tre volte l’artista scuote l’acqua depositata sulle mani e sulla cannula con movimenti decisi delle braccia. Sembrerebbe che con quella stessa acqua ella voglia aspergerci e farci partecipi della sua sofferenza e della sua purificazione.

Poi la performer percorre il lato sinistro dello spazio scenico, dove è collocato un microfono su un’asta corta di fronte al quale si inginocchia ed emette un soffio violento, amplificato e distorto, e poi articola faticosamente delle parole. Ci tocca profondamente questa sequenza del disvelamento che per Euripide rappresentava la fine della parte tragica del suo dramma e l’avvio del lieto fine, con la partenza di Ifigenia, insieme al fratello Oreste e all’amico Pilade dalla terra dei Taurii e dalla violenza cieca del re Toante.

La colonna spezzata in due tronconi e lorda di sangue, ultimo oggetto con cui la Barone interagisce e simbolo-presagio della rovina della casa paterna è quella che la donna abbraccia. Il grande tempio della dea, luogo delle funzioni sacre diventa simbolicamente luogo della vita intima.

Il dramma euripideo con le sue ampie possibilità di indagine sulla voce onirica della coscienza, la visione sospettosa e stereotipata dello straniero come portatore di una non cultura barbarica che conosce solo la furia del rito cruento, il ruolo rinnovato della donna nella società, la presenza invadente del destino (felice o tragico che sia) a determinare le vicende umane, tutto questo rimane assai sotto traccia nella visione di Lenz, che si concentra su momenti, illumina dettagli, percorre le ferite, sceglie un percorso concentrato sulle cesure, sulle ombre.

Resta debole anche l’eco della visione morale dell’Ifigenia di Goethe, eroina moderna, capace di contrastare la ferocia brutale di una maledizione familiare, con la forza mediatrice della parola. Questa eco è nella musica, che viene ripetutamente interrotta in modo quasi casuale, senza rispetto della chiusura delle frasi musicali, non lasciando volutamente agli ascoltatori la consolazione del trasporto nel campo dell’immaginazione acustica. Un racconto forse della parola interrotta, del canto di lei sopraffatto, oggetto appunto di cesura, di censura.

Dispiace che invece l’unico momento in cui la traccia musicale viene sfumata in uscita con un dolce fade out, sia quello della conclusione dello spettacolo. L’artista si avvicina al giradischi, che è anche radio, e seleziona tra le stazioni FM una che sta trasmettendo una melensa canzone neomelodica napoletana; poi trascina i monconi delle colonne nella parte anteriore dello spazio scenico e li abbraccia, li circonda, ci gioca sinuosa, con romantica nostalgia di un amore perduto o forse mai vissuto.

Sarà per la profonda repulsione nei confronti del genere neomelodico o per il disagio di fronte all’ostentazione di ogni affettata sentimentalità, ma questo finale, casuale come un giro sulle stazioni radio, ma non involontario, ci sembra molto distante dalla costruzione estetica ed emotiva dello spettacolo, un “a parte” di cui, pur volendo leggere nella scelta l’affermazione autonoma dell’identità della protagonista che autodetermina e decide, non si comprende bene la poetica e la necessità rispetto all’intreccio dei segni più stilizzati fino a quel momento proposti.

IPHIGENIA IN TAURIDE

Ich bin stumm [Io sono muta]

Da Johann Wolfgang Goethe e Christoph Willibald Gluck

testo e imagoturgia Francesco Pititto

installazione, regia, costumi Maria Federica Maestri

interprete Monica Barone

notazioni coreografiche Davide Rocchi

Una produzione Lenz Fondazione con il patrocinio di Goethe-Institut Mailand

DAMSLab/Teatro

12 e 13 ottobre 2021