RENZO FRANCABANDERA | Nel giro di pochi giorni, due notizie, una dopo l’altra, hanno dato uno scossone ad una delle realtà teatrali più rinomate a livello internazionale.

Parliamo del Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards e delle lettere con cui Mario Biagini prima e Thomas Richards a seguire, hanno comunicato i rispettivi allontanamenti da quella esperienza, decretandone in qualche modo la fine.

In questi anni, dalla morte del grande maestro, l’attività del Workcenter è stata caratterizzata da spettacoli, incontri performativi, dimostrazioni di lavoro, azioni pedagogiche per professionisti e studenti, lavoro sull’inclusione sociale di individui e comunità marginalizzate, e la pratica educativa di cittadini e dilettanti attraverso l’arte che si è svolta in moltissimi paesi nel mondo.

La curiosità in questi trentacinque anni di storia è rimasta viva attorno alla figura del Maestro e del Centro che in Toscana fino a qualche giorno fa ancora ne portava il nome, con la direzione artistica di Thomas Richards e di Mario Biagini, direttore associato. Il Workcenter of Jerzy Grotowski è stato infatti fondato nel 1986 su invito del Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale di Pontedera e dei suoi direttori Roberto Bacci e Carla Pollastrelli. Per 13 anni, fino alla sua morte avvenuta nel gennaio 1999, Grotowski ha sviluppato al Workcenter una linea di “ricerca sulle arti performative” conosciuta come Arte come Veicolo. Grotowski ha designato Richards e Mario Biagini, fin dall’inizio un membro chiave del gruppo di lavoro del Workcenter e divenuto poi Direttore Associato, come i soli legatari dei suoi beni, incluso l’intero corpus dei suoi testi, specificando che questa designazione era una conferma della propria “famiglia di lavoro.”

Dalla morte di Grotowski, Richards e Biagini hanno continuato a sviluppare in nuove direzioni la ricerca del Workcenter sulle arti performative.

Dal 2007 il Workcenter ha di fatto ospitato due gruppi di lavoro: il Focused Research Team in Art as Vehicle di Thomas Richards e il gruppo di Open Program diretto da Mario Biagini.

Le attività svolte hanno avuto, in molti paesi, una grande risonanza.

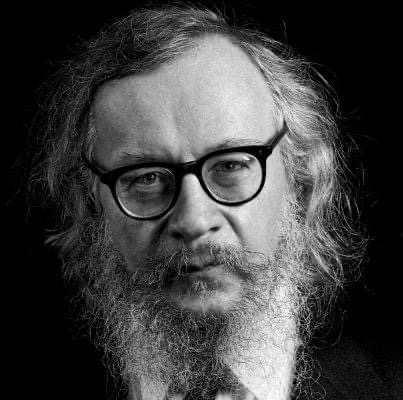

Adesso sembra tutto concluso. Una parola Fine che abbiamo voluto commentare con una delle figure chiave di questa esperienza, quella di Mario Biagini.

Alcuni giorni fa in un messaggio che è stato anche storia del teatro non solo italiano. Perché sei uscito, ma soprattutto perché eri entrato al Workcenter?

Sai, in questi giorni, se penso a quello che sta succedendo nel mondo e a quello che sembra prepararsi nella storia dell’umanità, mi pare evidente che gli avvenimenti della mia vita, del Workcenter, dell’Open Program, siano davvero marginali.

Ma siamo in ballo, dunque balliamo, e cominciamo dalla seconda domanda – perché sono entrato al Workcenter. È facile rispondere: perché mi hanno accettato. Ero giovane, avevo 22 anni. Ribelle, probabilmente arrogante, senza un luogo a cui sentivo di poter appartenere, senza radici né competenze, senza un mestiere, senza le forme artigianali e concettuali in cui far scorrere in maniera non troppo caotica tutte le cose che sentivo agitarsi dentro di me e che non sapevo nominare e articolare.

Avevo visto per la prima volta Grotowski parlare a Firenze nel 1985, l’anno precedente alla creazione del Workcenter. Non sapevo chi fosse, ma mi aveva colpito sia quello che diceva che come lo diceva. L’anno dopo ho partecipato alle audizioni, e ho per la prima volta ascoltato e provato a cantare i canti che erano allora il principale materiale di studio e ricerca. Non avevo idea di che cosa fossero, da dove venissero, e solo più tardi sono venuto a sapere che erano originari di Haiti. Mi sembravano libri scritti in una lingua che non sapevo leggere ma che sentivo contenere una sapienza, una sorta di saggezza a cui non avevo accesso. E sono rimasto perché volevo imparare al leggerli.

Beh, c’erano anche altri motivi: Grotowski stesso, che sapeva così tante cose sul teatro, sull’agire in scena, sulla composizione degli elementi, e su tante altre discipline – storia, psicologia, letteratura… E c’era gente di tutto il mondo, che andava e veniva, e ogni giorno era una scoperta di persone e mondi sconosciuti. Che è durata trentacinque anni.

Sì, abbiano fatto tante cose belle, ma questa avventura, in questa forma, è finita: già da tempo percepivo il bisogno di aria nuova, di un nuovo modo di stare e collaborare con gli altri. A lungo mi sono trovato nella posizione del direttore, di chi porta la responsabilità di un gruppo, e già da un bel po’ sentivo la necessità urgente di cambiare, di trovare altri modi e vie di collaborazione, di condividere veramente scelte e decisioni. Assieme agli altri dell’Open Program abbiamo fatto tanti esperimenti in questo senso, alcuni anche molto belli, ma rimanevo nonostante tutto il “direttore” – dunque, basta: altre circostanze, altri contesti, altra aria, altre vie.

Inoltre, le direzioni che Thomas ed io abbiamo preso, individualmente, hanno preso ad allontanarsi l’una dall’altra già molti anni fa, ed hanno continuato a divergere sempre di più. Abbiamo vissuto assieme momenti bellissimi, come con la creazione di Downstairs Action, poi di Action, e dopo con altri lavori.

Poi, a partire dal 2007 – l’anno di creazione dell’Open Program – non abbiamo più lavorato nella stessa sala, e inevitabilmente, lavorando separatamente, con persone diverse, in luoghi diversi, avendo storie e sensibilità e aspirazioni diverse, lui è andato per la sua via ed io per la mia, in modo autonomo e libero.

La mia decisione di lasciare il Workcenter e di sciogliere l’Open Program, un gruppo che è stato per me come un viaggio stupefacente, ponendomi ad ogni passo nuove domande e provocandomi a tanti livelli, non è stata affatto improvvisa o affrettata: la sto preparando da più di un anno, durante il quale l’ho comunicata alle persone del gruppo, che non volevo lasciare senza che potessero organizzarsi e decidere se andare per conto loro o continuare assieme a me.

In fondo, è il proseguimento di quello che ho fatto fino ad ora – cioè tentare di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo, sul mondo degli esseri umani, su questo fenomeno che chiamiamo teatro e che ha così tanti volti. E scoprire che ogni giorno ne so meno del precedente.

Dopo alcuni giorni dal tuo messaggio, che già aveva aspetti clamorosi per certi versi, un altro lungo messaggio affidato alla Rete, ha portato a conoscenza dell’intenzione di Richards di chiudere definitivamente il Workcenter. Te lo aspettavi?

Non posso dire di non esserne rimasto sorpreso, ma sono convinto che Thomas abbia fatto la scelta giusta, la apprezzo. La sua lettera spiega bene le circostanze, la sua posizione e le sue domande. Penso sia un’opportunità, per lui e per coloro che l’accompagnano.

È vero, anche a me fa una certa impressione pensare che il Workcenter ha cessato di esistere. Però tutto nasce, si sviluppa, e poi ad un certo punto finisce, o si nasconde e rispunta da qualche altra parte, in un altro momento. Lo si può osservare nel mondo della natura così come in quello umano.

In certe circostanze è bene insistere, in altre è meglio lasciar andare e approfittare della possibilità di mutamento, scoprire che cosa ci aspetta dietro l’angolo del visibile e del prevedibile, o nella prossima stagione.

Quanto è complesso portare avanti il peso di una figura storica come è stata quella di Grotowski? La ricerca e i linguaggi crescono, invecchiano e muoiono con chi li crea?

I linguaggi si evolvono, mutano, sono vivi. Un linguaggio che non cambia diventa una lingua liturgica e muore. I linguaggi vivi cambiano così rapidamente che a volte una generazione non riesce a comprendere le aspirazioni della seguente. Ci illudiamo di capire le parole e le vite di coloro che sono vissuti secoli fa e che ora fanno parte della Storia.

Tutto muta in continuazione, sebbene tutti stiamo in piedi, in equilibrio più o meno precario, sulle spalle di coloro che ci hanno preceduto e che non conosceremo mai. Anche la nostra consapevolezza sociale, lo sguardo critico verso noi stessi e le società in cui viviamo, vengono da qualche parte, e o evolvono o involvono. Anche Grotowski veniva da un certo luogo, da una certa epoca, anche se durante la sua vita ha conosciuto culture e tradizioni diverse.

Quando penso a lui non ho in mente un personaggio storico, tutto d’un pezzo, un capitolo da studiare o un esempio da seguire. Piuttosto, per me è stato ed è ancora nella memoria un amico dalla vita ricca e complicata, che ha frequentemente cambiato percorso, anche sorprendendo molti che gli erano vicini – un amico che se n’è andato tanto tempo fa assieme alla sua opera. Per me non era né un insegnante né una guida spirituale, né un monumento nella galleria della Storia del Teatro.

Di sicuro non penso al suo lavoro, ai suoi lavori, come a modelli da imitare dal punto di vista metodologico o estetico. Diceva spesso che quando parlava di una tradizione viva intendeva dire ricerca. Può darsi che una ricerca, se non viene intesa come categoria estetica o come un canone da tramandare inalterato ma come pratica di studio e scoperta, di curiosità sempre accesa, di domande e dubbi, appunto in quanto curiosità, attrazione verso l’ignoto, adattamento a circostanze storiche e sociali cangianti, ecco, può darsi che una ricerca possa passare da una persona ad un’altra, come contagiandola, in modi a volte inattesi? Forse.

Di sicuro non penso al suo lavoro, ai suoi lavori, come a modelli da imitare dal punto di vista metodologico o estetico. Diceva spesso che quando parlava di una tradizione viva intendeva dire ricerca. Può darsi che una ricerca, se non viene intesa come categoria estetica o come un canone da tramandare inalterato ma come pratica di studio e scoperta, di curiosità sempre accesa, di domande e dubbi, appunto in quanto curiosità, attrazione verso l’ignoto, adattamento a circostanze storiche e sociali cangianti, ecco, può darsi che una ricerca possa passare da una persona ad un’altra, come contagiandola, in modi a volte inattesi? Forse.

Ciò che siamo, che conosciamo, come anche le nostre personali e segrete aspirazioni, si è formato sullo sfondo di innumerevoli generazioni, per lo più anonime – pensiamo al teatro, per esempio. È inevitabile che ciò da cui partiamo per fare un passo in una direzione nuova stia dietro di noi, silenzioso ed eloquente al contempo. Ognuno di noi deve fare i conti con la propria eredità, e da una parte nutrirsene, dall’altra cercare di eliminare i rami morti, o riformarla, guardando soprattutto al domani.

Non era o non è più possibile raccogliere e tramandare una eredità?

Su questo tema ho recentemente letto un bell’intervento di Emanuele Valenti su “La Falena”, che ho trovato giusto e penetrante. Emanuele ha ragione, si tratta di un territorio complesso e vivo solo se ne riconosciamo appunto la complessità [1]. Ognuno di noi è un’eredità, complessa, ingarbugliata, inconoscibile, contraddittoria. Il mio sguardo cade sulle mie mani, e scorgo per un attimo le mani di mio padre. Mi tocco il viso, e mi sorprendo a riconoscere un gesto di mia madre. Siamo fatti di tante cose: l’aria respirata, il cibo mangiato, i paesaggi in cui abbiano giocato, la luce del sole che ci ha illuminato da bambini, la lingua che abbiamo iniziato ad imparare nella primissima infanzia, le persone che si sono prese cura di noi, i loro gesti e i loro toni di voce – come anche di tutte le scoperte dell’umanità, e di tutti quei libri, film, affreschi e quadri, concerti e spettacoli che abbiamo divorato. Ma siamo anche fatti di ignoranza, paure, aggressioni, odi ed invidie di paese, guerre, tirannie, sfruttamento, secoli di violenze e di branchi affamati.

Non sono d’accordo con una buona parte di ciò che ho ricevuto dal passato, e che mi ha reso quello che sono. C’è stato, in passato, qualcosa che mi ha plasmato inizialmente. Che cosa tramandare? Non sono in grado di dipanare il filo storico, personale, genetico, dell’ingarbuglio che rappresento. Posso provare ad esaminare criticamente, con l’aiuto degli altri, ciò che mi ha reso quello che sono. Più di una trasmissione intenzionale, programmatica, mi interessa poter immaginare e creare assieme ad altri qualcosa che ci renda felici per un attimo, in cui ognuno di noi dà il meglio che può dare di sé in quel momento, e che al contempo ci faccia pensare nuovamente.

Il teatro è vecchio quanto l’umanità, viene da lontano, e le sue forme, in varie parti del mondo ed in epoche diverse, sono morte e rinate più volte. È uno spazio in cui forse si può inventare in maniera semplice e diretta una possibilità per chi deve ancora venire, che si nutra di sensibilità e di pensiero e che a volte sia suscettibile di aprire finestre che erano chiuse.

Parlando in generale e anche considerando il tuo ruolo di docente, come è possibile tramandare un insegnamento che nasce dal percorso di ricerca di un’altra persona? Quanto si può essere fedeli o infedeli in questa operazione?

Non so, forse una cosa simile esiste in altre società, o in altri mestieri. Per esempio in certe forme di teatro o di danza di origine antichissima, nelle quali l’individuo apprende e fa rivivere forme che esistono da secoli e che vengono tramandate da generazione a generazione. Per quel che mi riguarda, benché l’incontro con Grotowski sia stato indubbiamente importantissimo nella mia vita personale e professionale, non mi sono mai sentito in dovere o nella capacità di trasmettere qualcosa di quello che forse ho assimilato da lui. Ognuno ha da essere fedele soprattutto a ciò a cui la sua vita lo chiama. Di sicuro la trasmissione occupa un posto molto importante nella vita di Thomas Richards, che ne ha parlato in diverse occasioni.

Il testamento di Grotowski, in cui (sorprendendomi) mi ha nominato suo erede assieme a Thomas, significa molto semplicemente solo quello che c’è scritto, e cioè la responsabilità e la cura legate alla pubblicazione dei suoi testi, dunque uno sforzo legato all’editoria e alla traduzione. E nella pubblicazione dei testi di un’altra persona penso si debba intelligentemente cercare una certa fedeltà, per esempio nella traduzione. Abbiamo già reso disponibili le sue opere complete in polacco, poi in italiano presso La Casa Usher – in quattro volumi di cui tre già ristampati perché esauriti, nell’ottima traduzione di Carla Pollastrelli con la collaborazione di Magda Złotowska e Renata Molinari [2]. Durante l’anno passato mi sono occupato della versione francese, a cui sto ancora lavorando e la cui prima parte dovrebbe vedere la luce prima della fine del 2022. In seguito, bisognerà dedicarsi a quella inglese, che giustamente molte persone richiedono insistentemente.

Poi, oltre agli scritti contenuti nei quattro volumi curati da Carla, esistono altri materiali della cui pubblicazione vorrei prendermi cura in futuro, quando e come potrò: le registrazioni delle lezioni di Roma che Grotowski tenne nel 1982 a “La Sapienza”, che richiedono un grosso lavoro di scelta e redazione, e quelle del Collège de France, che coprono tutto l’arco della sua vita e del suo lavoro.

Cosa sarà l’Accademia dell’Incompiuto, la tua e vostra nuova “casa”? Dove e come vivrà e su cosa fonderà le proprie indagini?

Al momento tutto è possibile, e desideriamo agire anche in risposta agli stimoli che ci giungeranno da persone che non conosciamo o con cui siamo già in contatto. Per ora siamo un piccolo gruppo di persone di diversi paesi, ma apriremo presto le iscrizioni ad altri soci. La vogliamo agile, al servizio di individui e gruppi che intendono le arti – il teatro, il canto, la musica, la danza ma anche il film, le arti figurative e la scrittura – non esclusivamente come mezzi di espressione personale ma anche come strumenti di possibile utilità pubblica. Ci interessano le possibilità di interazione tra i diversi saperi, la transdisciplinarietà e la pluralità dei linguaggi.

La partecipazione alle attività dell’Accademia dell’Incompiuto non sarà esclusiva, i soci saranno liberi di scegliere il loro coinvolgimento e di svolgere altre attività. Io stesso sarei felice di lavorare con altre persone al di fuori di essa, soprattutto come attore, o come regista, o con altre funzioni. Ho voglia di fare cose che non ho mai fatto prima, e sono aperto ad ogni forma di collaborazione. Soprattutto vorrei essere più presente in Italia, dopo tanti anni passati in gran parte all’estero.

Ho appena finito di elaborare una mia recitazione de La ginestra o il fiore del deserto di Leopardi, un capolavoro che è al tempo stesso un manifesto politico e filosofico attualissimo, di una lucidità straordinaria e con una forma perfetta nella sua ricchezza. Adesso sono pronto per incontrare il pubblico, e vorrei girare l’Italia, il più possibile.

Poi c’è il lavoro di Felicita Marcelli, E il popolo canta, con canzoni del Centro Sud italiano e poesie di Pasolini tratte da Le ceneri di Gramsci e da Poesia in forma di rosa. Lavoriamo da tempo su La grande bevuta di René Daumal, un romanzo buffo e pieno di senso, che parla di quella sete fastidiosa che cerchiamo sempre di spengere, e del significato delle parole, e di quando le parole perdono il contatto con il loro contenuto.

Ne abbiamo tratto una struttura drammaturgica con composizioni musicali originali, che utilizziamo per creare spettacoli collettivi diversi in situazioni diverse.

Ne abbiamo tratto una struttura drammaturgica con composizioni musicali originali, che utilizziamo per creare spettacoli collettivi diversi in situazioni diverse.

L’estate scorsa, dopo due settimane di prove con una quindicina di attori all’ARTA, alla Cartoucherie, ne abbiano presentato una versione in francese al Théâtre de la Ville, Les assoiffés. Durante l’inverno abbiamo collaborato con alcuni cittadini di Pontedera su una versione italiana, Gli assetati e poi, in Brasile, al Festival CICLO di Londrina, l’abbiano elaborata con una trentina persone del luogo, non tutte appartenenti al mondo del teatro, dove è diventata Sedentos, in portoghese.

Presto ci ritroveremo in Toscana con un gruppo di persone di vari paesi, e in primavera – se tutto va bene – partiremo per la Lituania, dove ne creeremo una versione in lituano, a Kaunas, con un numero ancora più grande di partecipanti – attori e studenti di teatro, e comunità che praticano una forma popolare di canto lituano, le sutartines. Sarà una notte di veglia e di festa nelle strade della città, con canzoni e testi e azioni teatrali. E cerchiamo occasioni per realizzare nuove versioni de Gli assetati durante brevi residenze in Italia, sempre diverse.

Altri lavori sono in cantiere. Alcuni di noi sono ora in Colombia, dove stanno lavorando con un gruppo di persone su materiale creato da Jorge Romero Mora, Voces Failiares, basato su elementi tradizionali colombiani, che contamina le storie dell’infanzia di Gesù con la realtà sociale di quel paese.

Poi ci sono altre idee, legate a collaborazioni con altre persone e teatri ed agli interessi specifici di alcuni di noi, idee che, pur avendo tutte un risvolto teatrale, si nutrono anche delle esperienze e delle aspirazioni di ognuno di noi, spesso alla ricerca di occasioni per creare comunità provvisorie, transitorie, instabili ma significative, attraverso strumenti teatrali.

La creazione dell’Accademia dell’Incompiuto può sembrare un’iniziativa rischiosa, di questi tempi, e dobbiamo trovare il modo non solo di farla vivere creativamente, ma anche i mezzi per farla concretamente sopravvivere. Ogni tipo di sostegno è per noi importante, ora, soprattutto in Italia.

In ogni modo, l’Accademia dell’Incompiuto non sarà un gruppo fisso, definito, con un’identità stabile. Sarà una costellazione di individui appartenenti a mondi anche lontani l’uno dall’altro, con sensibilità e interessi differenti, un’impresa che non sarà mai “compiuta” del tutto.

Tu cosa cerchi oggi dal e nel teatro?

Pensiero. Serenità semplice. La possibilità di essere utile a qualcuno.

[1] Emanuele Valenti, “Tradire il futuro”, La Falena, 1/2021, pp. 53-55.

[2] Jerzy Grotowski, Testi 1954-1998, La Casa Usher. Volume I, La possibilità del teatro (1954-1964); volume II, Il teatro povero (1965-1969); volume III, Oltre il teatro (1970-1984); volume IV: L’arte come veicolo (1984-1998).