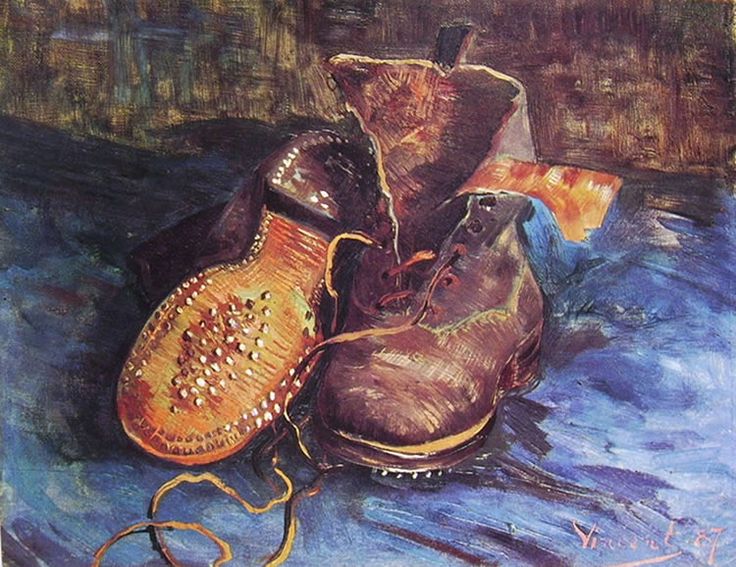

ENRICO PASTORE | Chi sarà stato il primo a cominciare? È impresa impossibile determinare il “paziente zero” in campo storico. Sarà stato Hofmannsthal nella Lettera di Lord Chandos (1902)? O forse Van Gogh e il suo Paio di scarpe (1886)? Forse le madeleines di Proust (1913)? Oppure, e curiosamente, i ready-made di Duchamp nati al mondo sempre nell’anno 1913?

Di sicuro, nel nascente Novecento l’oggetto comincia ad assumere una strana centralità, tanto ispirare a Freud un saggio su Il Perturbante (1919) in cui si analizza la capacità delle cose di assumere aspetti inquietanti qualora poste in un contesto improprio, inusuale. E non a caso ne Il cruccio del padre di famiglia di Kafka è Odradek a portare scompiglio e inquietudine: un animale-oggetto, parlante a forma di stella e simile a un rocchetto di filo, senza scopo alcuno, e che sopravviverà al padre e probabilmente anche ai figli.

Già Lord Chandos di fronte all’erpice e all’innaffiatoio, di fronte a queste cose insignificanti, scorgeva il bagliore dell’infinito. E il linguaggio balbettava, veniva meno. Le cose cominciano a minare nel profondo le nostre aspettative.

Se ci spostiamo verso est, a Mosca, sul palco del Teatro d’Arte fondato da Stanislavskij e Nemiròvič-Dančenko nel 1898, scorgiamo un certo tramestio d’oggetti di scena, una ricercare minuzioso da rigattiere o antiquario, una ricerca di cose necessarie alla rappresentazione. Stanislavskij aveva una passione smodata per tali ricognizioni da collezionista ossessivo, tanto da compiere lunghi viaggi insieme alla compagnia pur di trovare i giusti arredi, le chincaglierie, le lampade, i posacenere o i portaombrelli.

La scena nelle sue regie veniva intasata di oggettistica, persino in luoghi e angoli non veramente visibili dallo spettatore, o forse solo all’attenzione di qualche binocolo da teatro particolarmente curioso. E questo esser minuziosi, passato per decenni in giudicato come parte del sistema delle reviviscenze, quindi intriso di un’ovvia e specifica raison d’être, suscita una certa perplessità. Era tutto veramente necessario? Oppure, l’oggetto cominciava ad affascinare anche il teatro in maniera inquietante e a portare sul palcoscenico il suo linguaggio da Odradek?

Stanislavskij andava al di là dei Meininger e alle loro noiose riproduzioni-specchio. Vi era sicuramente una volontà di ricerca di una via d’accesso emotivo al personaggio, inclinazione certo ondivaga nelle sue continue evoluzioni di pensiero registico (ricordiamo che il vecchio patriarca insegnò, ma imparò anche dei suoi allievi talentuosi, soprattutto Mejerchol’d e Vachtangov, tanto da difendere il primo quando la censura staliniana si accanì contro di lui, e ad accorrere al capezzale del secondo per portare i suoi complimenti dopo la prima di Turandot), ma forse inconsciamente avvertiva la possibilità che le cose potessero in qualche modo essere linguaggio a sé capaci di integrarsi con la parola e riempire quei vuoti di cui credeva il testo fosse colmo.

L’uomo passato alla storia per il famoso: «Non ci credo!», e poi ingessato dal verminaio di glossatori, non solo sovietici, nello stereotipo del naturalista ossessivo compulsivo, in realtà affermava vigorosamente: «Mi piace escogitare in teatro diavolerie. Mi rallegro se riesco a trovare dei trucchi che ingannino lo spettatore». La mimesis complottava con l’artificio della rappresentazione e le cose erano il suo principale strumento d’azione dinamitarda.

Da oggetti d’uso eccoli diventare marca e segno, parola silenziosa integrata col testo, finanche occasioni irripetibili di riflessione filosofica come i manichini di Bruno Schultz. Persino l’oggetto sonoro: il canto dei grilli, le mosche, i cigolii delle porte che tanto marcarono le sue famose regie cechoviane (e non piacevano al drammaturgo) anticipano, e di molto, la musica concreta, il secchio rotolante di Schaeffer, la passione futurista per il fracasso dirompente, l’esaltazione cageana dei rumori a pari dignità con le note musicali.

L’oggetto, materiale o sonoro, diventa linguaggio e non, come nel passato, un semplice rimando a qualcosa d’altro da sé come nell’allegoria o nel simbolismo, ma semplicemente essendo, ponendosi però fuori contesto. Bastava questo scostamento apparentemente innocuo a minare le certezze a far scaturire la lingua della realtà materiale. L’arte e il teatro scoprono questo brusio sommesso e, fino a quel momento, inascoltato del reale che ci circonda e questo accade proprio nel momento in cui l’industria comincia a inondarci di oggetti per lo più inutili, bizzarri, bellini o kitsch.

L’arte comincia a porsi problemi filosofici ed esistenziali proprio a partire dall’oggettualità delle cose. Esse sono, ma cosa sono? Lo sguardo comincia a posarsi al di fuori del cuore e della mente proprio quando la drammaturgia aveva iniziato a scandagliare gli abissi dell’animo (e subito dopo reagisce discostandosi).

Il vecchio Kostantin Sergeèvič fu solo l’iniziatore di una modalità presto acquisita non solo dai suoi eretici allievi (Mejerchol’d sia nel chiasso del baraccone così come nella secchezza costruttivista e Vachtangov con il suo realismo magico), ma persino dai suoi detrattori. Se, infatti, nel festoso circo della Mejercholdia l’oggetto è imperatore della scena insieme alla grammatica corporea della biomeccanica farcita da iniezioni di tradizione eteroclita, i cubofuturisti si fecero cantori della realtà attraverso le cose. Si pensi ai poemi di Majakovskij: i calzoni che scappano, le lancette pronte a rizzarsi sul cucuzzolo del tempo, le nere fauci di un comò, i camini danzanti. Le cose rivelano le trame nascoste del reale e giocano con la nostra inquietudine generata dalla disarticolazione dell’abituale e del consono.

I costruttivisti e i suprematisti furono colti poi da un vero feticismo dell’oggetto quotidiano facendolo diventare, con il fattualismo, tela su cui imprimere geometrici giochi di colore. I treni, gli autobus, le pentole e i mestoli, tutto diventa luogo per inarcare le pieghe della realtà e scoprire le infinite possibili combinazioni di significati nascosti.

Questo feticismo dell’oggetto sembra dilagare in ogni dove: dalle tautologie perturbanti, al canto del progresso industriale, e infine tra coloro che li usavano come grimaldelli per far esplodere il linguaggio o aprire passaggi segreti nella memoria.

Non vi è avanguardia a partire da questo momento che non rivolga la sua attenzione alle cose: dada come sorpresa iconoclasta, il surrealismo come chiave d’acceso all’inconscio, e poi le pipe che non sono più solo pipe, le scope uscenti dalle tele, bottoni e carte da gioco inserite nelle corde dei pianoforti, zuppe di pomodoro icone del pop, cose incartate, manichini metafisici, macchine accartocciate, fino ai relitti di Kantor, quei rottami parlanti di un mondo negletto, ma presente, malinconici nel ricordarci la presenza costante della morte.

I negozi da rigattiere di Stanislavkij si aprono persino tra le discariche e i cassonetti. Non vi è più luogo in cui giacciano oggetti su cui non si posi lo sguardo della ricerca artistica.

Oggi tutto questo ruminare filosofico intorno alle cose è diventato difficile e un poco farraginoso. Si ritorna in luoghi già frequentati, le miniere sembrano aver esaurito i filoni aurei. Inoltre, l’estetica dilaga persino tra gli scovolini da cesso tanto da rendere difficile quella indifferenza, quel «ridurre il mio gusto personale a zero» di cui parlava Duchamp per scegliere a caso e nel disinteresse. Il bello diffuso fa scomparire anche la meraviglia e la passione, quella che infervorava la duchessa di Guermantes quando parla delle vestaglie di Fortuny.

Inoltre, a complicare il panorama c’è il mondo digitale a offrire congiuntamente opportunità e ostilità, allargando e nello stesso tempo riducendo il mondo del possibile. In quel mondo le cose si dematerializzano, perdono grana, acquisendo la capacità di replicazione di un virus e, al contrario di Odradek, la durata di vita di una falena.

Come si scappa dall’ovvio e dal consueto? È una domanda che mi rivolgono spesso molti giovani teatranti e danzatori che provano a ragionare sulla natura delle cose. È difficile rispondere a una questione che andrebbe indagata in profondità. In scena oggi gli oggetti latitano (ovviamente vi sono numerose eccezioni, si pensi solo a Agrupation Señor Serrano) e nella loro presenza sono insipidi, trasparenti, privi dell’opacità che li possa rendere perturbanti. Soprattutto, diventano stampella della parola: dico pallone ed entra un pallone in scena. Si è dimenticata in molti casi la lezione aurea di Kandiskij, la quale recita che in arte uno più uno dà zero. In più, manca la meraviglia di cui parlava Stanislavkij e di conseguenza manca il contrappunto tra parola, immagine e azione.

Perché gli oggetti tornino a essere oscuri oggetti del desiderio, affinché diventino macchine libidiche, bisogna tornare a ragionare sul loro ruolo, non solo sulla scena e nella drammaturgia, ma nella nostra realtà aumentata. Occorre ritornare a meditare su “l’ineludibile modalità del visibile” di cui parla Joyce nell’Ulisse. Dobbiamo, dunque, farci sodali con Stephen e accompagnarlo sulla spiaggia a rimuginare sul mistero delle cose.