ILENA AMBROSIO | […] nessuno potrà mai avere «comprensione» / per la mia convalescenza e la conseguente ricaduta / che è il periodo in cui ho scritto queste tragedie; / rinascevo, come si dice, e regredivo.

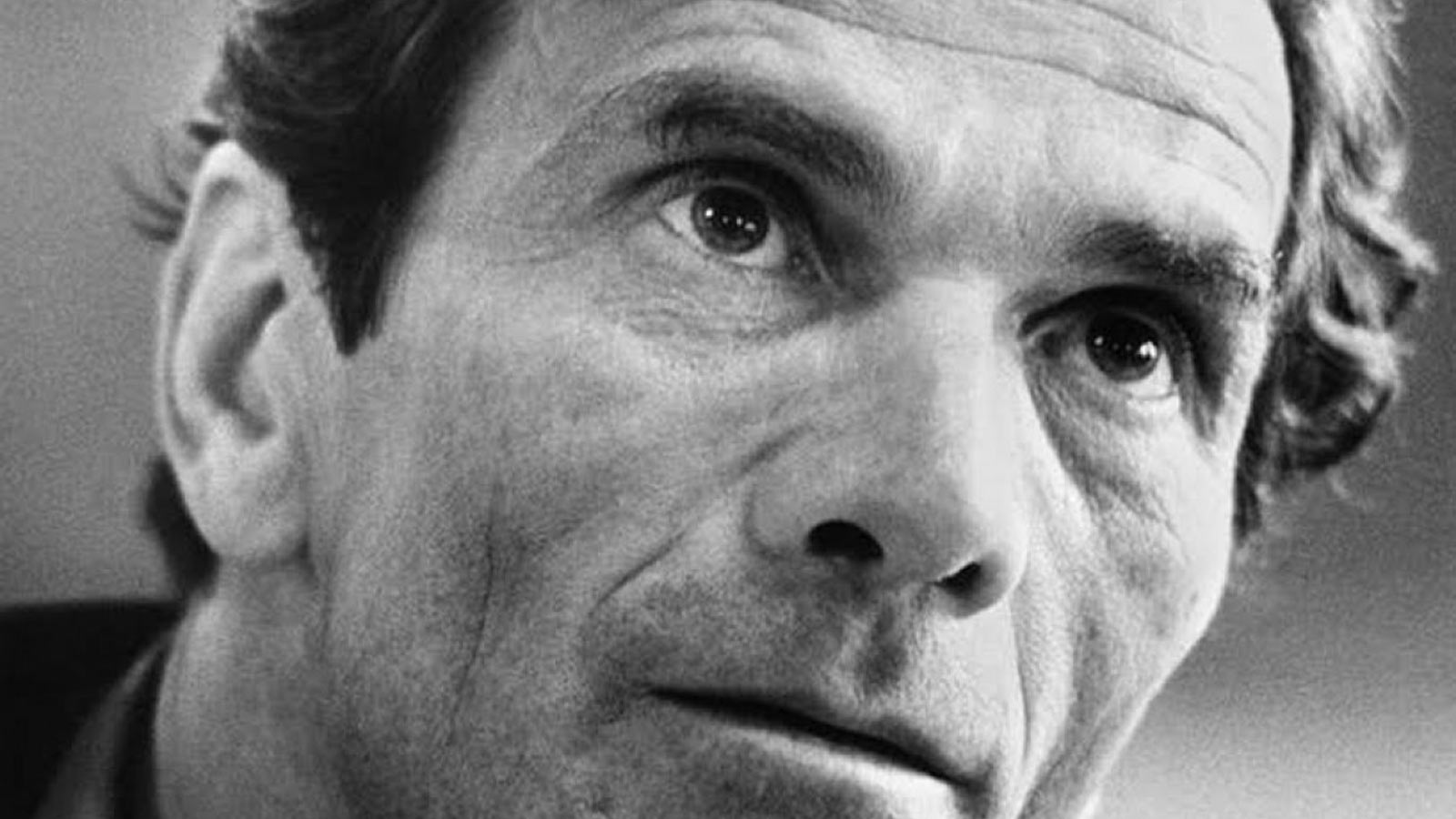

Con questi versi che accompagnano l’edizione del 1970 del suo teatro, Pier Paolo Pasolini offre una chiara chiave di lettura di ciò che per lui significò la scrittura drammaturgica. Torniamo indietro: è il marzo 1966, Pasolini cena in un ristorante romano con Dacia Maraini e Alberto Moravia quando un fiotto di sangue, causato da un’ulcera allo stomaco, gli esce dalla bocca. Da lì un lungo periodo di convalescenza e di immobilità durante il quale, appunto, la composizione delle sue sei tragedie, dal 1966 al 1967: malattia e scrittura tragica, un tutt’uno.

Il teatro come un’ulcera, allora – come nel titolo della Prefazione di Oliviero Ponte di Pino all’edizione Garzanti del teatro pasoliniano –, come un morbo, una zona di disagio e scomodità. Il frutto creativo di un io lirico in crisi che fa conti talmente complessi con la propria identità da pensare di «poter scrivere versi solo attribuendoli a dei personaggi che facessero da interposte persone» (in P.P.P., Al lettore. nuovo); d’altra parte, di un io politico anch’esso in crisi, che non trova un posto e sente l’esigenza di restringere il proprio uditorio, purché sia predisposto a una vera comprensione: «adesso punto sull’incomunicabilità. E quindi sulla difficoltà, sull’enigmaticità, sulla complessità stilistica ecc…» (in P.P.P., Manifesto per un nuovo teatro).

Con questa complessità hanno avuto a che fare i registi del progetto, promosso da ERT e intitolato Come devi immaginarmi, di riportare integralmente in scena le tragedie di Pasolini. Tra loro Marco Lorenzi il cui match – se è sempre una sfida l’incontro con un classico – si è giocato sul terreno di Affabulazione.

Dopo la lucida analisi di Renzo Francabandera, abbiamo incontrato Lorenzi per comprendere ciò che può nascere e soprattutto permanere dal maneggiamento di una drammaturgia insieme ostica e altissima.

Marco, che tipo di rapporto avevi con Pasolini prima della commissione?

Il mio rapporto con Pasolini non era affatto sereno, nel senso che c’era una buona frequentazione ma conflittuale, non un comizio d’amore, insomma. Percepivo la sua natura sfuggente, ho sempre avuto la sensazione che non amasse concedersi molto facilmente, soprattutto nel suo teatro. Ecco, ho una frequentazione molto più serena delle altre cose di Pasolini, in particolare del cinema: credo che, proprio per essersi liberato dal vincolo della parola scritta, da un certo tipo di linguaggio, in qualche modo dell’italiano stesso, Pasolini abbia raggiunto nel cinema una leggerezza espressiva, una generosità nel raccontare e una pacificazione che ho sempre trovato commoventi; ho sempre sentito il cinema di Pasolini come uno spazio di tenerezza a cui tornare nonostante, ovviamente, l’inquietudine che lo accompagna. Così anche negli scritti sociologici, nella saggistica: pur tornando alla parola scritta aveva trovato una potenza nel suo essere profetico.

Con la poesia e con il teatro invece ho avuto un rapporto più conflittuale, come se mi innervosisse in qualche modo la persistenza di Pasolini all’interno di tutto quello che scriveva e anche la volontà di mantenere un livello di non facile accessibilità. Non voglio dire che non lo trovassi semplice, ma lo trovavo volutamente respingente e in qualche forma anche elitario.

Partendo dalla percezione di una tale complessità, cosa è accaduto con la proposta di Valter Malosti?

Quella di Malosti è stata una sfida che ho accolto con grande curiosità perché per me il teatro è un viaggio di conoscenza: spero sempre di uscire cambiato quando affronto un nuovo lavoro e quindi cerco di non impegnarmi in progetti che confermino quello che già so ma che mettano in crisi quello che so.

Con Pasolini è stato interessante applicare la severità dell’analisi del testo alla parola dell’autore – che solitamente conduco sulle drammaturgie alle quali lavoro – in maniera talmente feroce, talmente puntigliosa, di procedere nel processo di ermeneutica della scrittura in modo talmente analitico, da trovare in lui, inaspettatamente, un padrone di casa ideale di questo sistema.

È vero, il presupposto di partenza era quello di un’apparente irrappresentabilità, di un intellettualismo esasperato, di un teatro di poesia che è un unicum nel panorama italiano del ‘900 nel suo mettere a dura prova la coerenza della forma e la linearità della fabula.

Un teatro che è una sfida iconoclasta al teatro borghese, che mette in crisi tutti i parametri e le coordinate di spazio, tempo e logica che sono quelli propri della società borghese che Pasolini cerca di distruggere. E questo pur essendo lui stesso un borghese: da qui quel conflitto che ne fa un animo sempre e profondamente scisso, un pendolo che oscilla tra la sua natura e il volerla combattere, tra un tipo di drammaturgia e il volerla distrugge, tra l’essere parte della borghesia e volerla come nemica… Un conflitto pazzesco di cui ovviamente la lingua si fa portatrice, diventando costantemente sfuggente, piena di rimandi interni, di ritorni. Tutto è un campo da gioco fantastico che richiede un lavoro accurato e persistente per cercare di seguirne il tracciato. Ma nel momento in cui l’ermeneutica della scrittura diventa un atto di fedeltà e umiltà, nel momento in cui fai un passo indietro per capire davvero cosa vuole dire, per farlo parlare, ecco che Pasolini finalmente ti offre delle dimensioni tragiche bellissime.

Da ciò che dici, sembra di capire che la tua indole creativa riesca ad operare uno scatto in avanti quando si trova situazione di scomodità. Penso, ad esempio, all’incontro del Mulino con Brecht, alla messa in scena di Platonov, al linguaggio in versi del Ruy Blas. Potrebbe essere vero?

È molto vero. Una delle pratiche fondamentali del mio lavoro con gli attori e dell’idea di pratica scenica del Mulino di Amleto è proprio mettere la creatività e la sensibilità in zone di scomodità; non o non solo scomodità fisica, ma di mille altre nature e che ci permette di uscire dal comfort, dall’abitudine, da pattern ripetitivi, perché in quella scomodità c’è la vera creatività, la speranza di gettare alcune delle nostre maschere, di poter ripulire l’idea che abbiamo di noi stessi dalla paura dell’altro per permettere alla brillantezza dell’artista di esplodere al massimo della sua possibilità, di raccontare qualsiasi cosa.

Quindi mi fai riflettere sul fatto che tutto questo si riverbera anche nelle scelte delle drammaturgie. Cioè la tua domanda mi fa pensare che alcuni esperimenti che abbiamo fatto avessero proprio questa specificità.

Pasolini è un autore mondo, se leggi un suo testo devi necessariamente relazionarti con tutto il suo io, dentro ogni singola parola riverbera l’intero universo di quell’autore quindi devi entrare in quella provocazione, dentro la sofferenza, l’ambiguità, la scissione; dentro quell’esigenza altissima, che Pasolini ti propone, di alzare costantemente l’asticella.

Quindi credo che la scomodità sia uno dei migliori criteri di selezione drammaturgica che io conosca. Potrei davvero parlare di una drammaturgia delle scomodità.

Cosa è scaturito dall’incontro/scontro con la scomodità del teatro di Pasolini?

Dall’incontro con P.P.P. mi porto dietro una serie di domande che dovranno trovare un loro spazio di metabolizzazione. In primis perché riconosco di aver utilizzato un’estetica per certi versi diversa e questo perché ho sentito la necessità di andare a cercare una sintesi dei segni.

Normalmente mi interessa aprire costantemente i livelli, costruire foreste di segni in cui lo spettatore può trovare molteplici chiavi di lettura… una sorta di barocchismo dei codici, in qualche modo, nel quale mi sono sempre divertito moltissimo. Ma in Pasolini, e in particolare in Affabulazione, la necessità di doverci fare veicolo di un testo e di un linguaggio che aveva bisogno di essere percepito in un certo modo, di permettere alla parola di arrivare nella maniera più pura possibile, mi ha fatto fare un passo indietro rispetto a quel gioco di segni per ricercare una maggiore linearità.

E ho fatto un passo indietro anche rispetto a quel bisogno, per un senso ideologico e che da sempre mi accompagna, di far sentire lo spettatore immediatamente parte di un meccanismo scenico e quindi di renderlo coinvolto: da un punto di vista di analisi sentivo che non ce n’era bisogno, che bisognava affidarsi ad altro. Perché non è mai a priori quello che faccio, ha sempre a che vedere con l’analisi del testo.

Per terzo mi chiedo se non abbia io acquistato un po’ di sicurezza, di fiducia, per cui mi sono concesso di provare a vedere cosa sarebbe successo se per una volta avessi abbandonato alcuni dei miei strumenti tipici e se, invece dell’empatia immediata con lo spettatore, avessi preso una strada diversa. Forse una maggiore fiducia, in me e chiaramente nell’altro, mi ha portato a questa rinuncia verso stilemi tipici che fanno parte di me, che sono me ma che, se usati a priori, diventerebbero stile.

Ecco, vedo in Affabulazione qualcosa di estremamente personale ma anche di diverso da me, diverso da ciò a cui sono abituato, quindi anche come un oggetto strano da interrogare: tu cosa mi dici di me? Questa è una delle domande che mi porterò dietro…

È molto chiaro che per il te regista la concretezza della relazione con gli attori, tra gli attori, e tra voi e il pubblico è imprescindibile. Cosa è accaduto con Affabulazione da questa prospettiva?

Qualcuno ha detto che abbiamo riportato Pasolini, solitamente trattato da un punto di vista marcatamente intellettuale, a teatro e riconosco profondamente che è stato davvero riconsegnato all’evento teatrale e quindi alla relazione; si è creato qualcosa di estremamente onesto e di profondamente umano e forte nella relazione tra attori e tra attori e spettatori, così come nel lavoro di prove e nella costruzione dei personaggi.

Anche in questo caso la scomodità di Pasolini è stata una dimensione che ha fatto fare uno scarto, un cambiamento in qualche modo. Credo che i ruoli che gli attori attraversano li accompagnino per un periodo della loro vita in maniera determinante, ne sono segnati. Non possiamo far finta, finite le prove e le repliche, di poter mettere via i personaggi che abbiamo interpretato. Il processo creativo con gli attori è stato profondamente travagliato, ha creato delle “crisi” emotive e artistiche all’interno dei singoli e nel gruppo ma il risultato è stato per me impressionante. Tutti gli attori in scena sono stati splendidi!

Si parla sempre di ciò che i classici lasciano a chi li rimaneggia. Se dovessi, con estrema sincerità e un po’ di impertinenza, dire quale contributo pensi abbiate dato voi alla lettura di Pasolini?

Premessa: sarò perennemente grato a Valter per avermelo proposto e a Pasolini per avermi dato così tanto, al punto che potrei pensare davvero di farne un altro. E questo perché mi sono accorto che, alla fine, è un linguaggio che capisco, perché ho trovato una chiave di lettura che mi ha aperto quel mondo. Ho capito che, se continuavo a trattarlo come la magnifica opera di un intellettuale, il regista che sono, un regista di palcoscenico che ha bisogno della concretezza della relazione, si sarebbe annoiato a morte e sarebbe stato fallimentare. E invece ho capito che Pasolini aveva lasciato una traccia nascosta in quel testo grazie alla quale la strana circolarità della drammaturgia, la confusione dei piani in cui ciò che ci sembra essere la realtà alla fine scopriamo che è finzione, acquista un senso!

Quindi, dicevo, sarò grato a Valter e a Pasolini per il viaggio di conoscenza che ho fatto e che è ancora che in essere, ma forse l’aver avuto un match con un regista e degli attori tanto legati alla concretezza dell’avvenimento scenico, alla relazione tra regista, attore e spettatore, tanto ancorati alla metodica dell’analisi e insieme all’istintualità della scena, questo forse è stato il grande omaggio che abbiamo reso a Pasolini.