EDGARDO BELLINI | In un articolo sulla rivista «La falena» Rodolfo Sacchettini offre al dibattito pubblico una domanda diretta e un po’ provocatoria: «Cosa farsene dei festival?». Il pezzo sviluppa una lista di considerazioni puntuali e acute sullo scenario italiano; a quelle aggiungerei volentieri un mio interrogativo più ingenuo: cosa resta di un festival a distanza di tempo?

Il Festival dei Tacchi si svolge d’estate in Ogliastra, una delle aree della Sardegna meno frequentate dal turismo di massa; un mosaico di piccoli, antichi paesi dove la compagnia cagliaritana Cada die porta ogni anno teatro di respiro nazionale e internazionale, che la felice risposta degli spettatori trasforma in evento di comunità. «Un festival per incontrarsi e confrontarsi, non solo tra artisti ma con tutto quanto danza e palpita attorno al teatro e al territorio che lo ospita», così lo descrive il suo direttore Giancarlo Biffi. Un festival a velocità ridotta.

Abbiamo chiesto allora a tre protagonisti dell’edizione 2023 – Andrea Pennacchi, Roberto Mercadini, Stefano Panzeri – di raccontare la loro esperienza attoriale e personale in questa rassegna per certi aspetti atipica, e del loro rapporto con il fenomeno teatrale. Ecco cosa ci hanno detto.

Com’è andata al Festival dei Tacchi?

AP: È andata in modo eccellente, tutta la banda degli organizzatori e delle organizzatrici ci fa sempre sentire come a casa, per cui l’unico pensiero è fare il meglio possibile sul palco. L’atmosfera era perfetta per un racconto intimo come Shakespeare and me, come anche il post-show, fatto di commenti e altri racconti (per noi che non ne siamo mai sazi) davanti a un bicchiere di vino.

RM: Per me è stata un’esperienza meravigliosa. Ho fatto due serate, in realtà.

La prima era in uno spazio che si chiama La Stazione dell’Arte e contiene il museo dedicato alla grande artista sarda Maria Lai. Ho raccontato Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti circondato dalle opere di Maria Lai, su un promontorio a sua volta circondato dalla natura selvaggia dell’Ogliastra. Mentre narravo ci ha raggiunto la notte. E poi il vento. Era un freddo sorprendente, difficile da collegare alla Sardegna e al mese di agosto. Eppure il pubblico è rimasto tutto a sedere. E potevo sentire il calore dei loro applausi e delle loro risate.

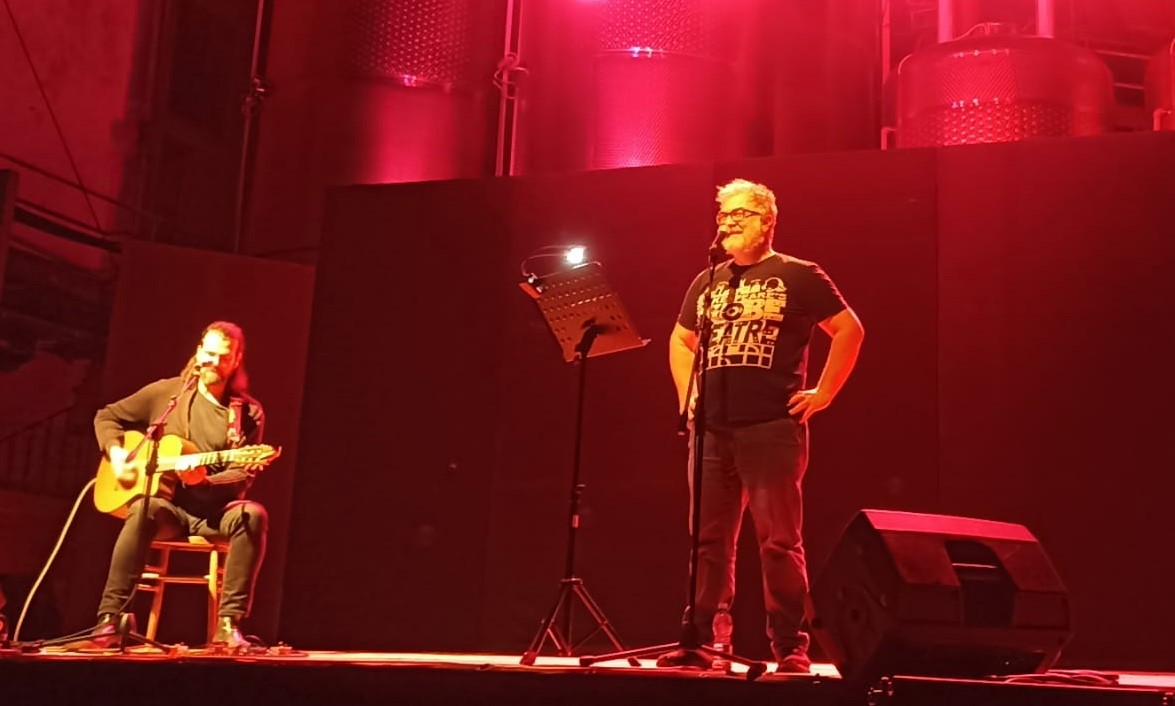

La seconda serata, invece, l’ho fatta in un luogo di lavoro: la Cantina Antichi Poderi, dove viene prodotto l’80% del Cannonau totale. Ho parlato di ecologia e di economia. Si era creato fra me, gli organizzatori, gli altri artisti, un clima bellissimo, festoso e cordiale. Mi sono sentito a casa.

SP: È stata una serata epica!… Una bella accoglienza, tanti sguardi “puliti“, un clima di condivisione di cui si dovrebbe sempre nutrire il teatro, secondo me. Epica sì! Perché? La faccio breve: c’era un maestrale potente che non stavano in piedi neanche le sedie, e i cavi d’acciaio tesi fischiavano. Avevo il vento alle spalle.

Sul pubblico foglie e polvere a ogni raffica. Un freddo da cappello di lana e piumino, benché fosse agosto. Tre mele rosse sul palco, il grosso della mia scenografia, volavano ogni tanto giù dal palco e qualcuno me le rimetteva a posto. Io interpretavo un meddah, un narratore della tradizione armena che si vuole reciti solo con un bastone e un drappo col quale interpreta i diversi personaggi del racconto.

Salgo sullo sgabello, il vento mi frusta ma resisto, poi soffia anche negli occhi del pubblico che però non mi molla. E poi sono arrivato a raccontare di un villaggio armeno bruciato, e sulla collina alle mie spalle il maestrale (e qualche delinquente) ha alimentato un incendio che ha preso tutto il monte lasciandomi concludere la storia con un controluce memorabile. Il protagonista della storia si chiama Garó, il villaggio che rischiava di bruciare si chiama Gairo…

Un festival lontano dal turismo di massa e dai grandi centri. Che idea ti sei fatto di questa iniziativa?

RM: Mi ha sorpreso vedere quali risultati può portare un festival culturale organizzato con costanza, serietà e amore. Gli eventi erano tutti molto partecipati. C’è gente che prende le ferie apposta per venire al Festival dei Tacchi. Per me, che sono anche un organizzatore di eventi, è stato anche incoraggiante. Una grande lezione.

Anche viverlo come artista è molto bello. Ho visto i lavori degli altri ospiti e poi ho avuto modo di incontrarli e confrontarmi con loro, di conoscerli; perché la sera si cenava tutti insieme in una lunghissima tavolata.

AP: È un’iniziativa coraggiosa e anche logisticamente estenuante (ho organizzato anch’io dei festival, ho presente), ma di qualità elevatissima nella lineup e il pubblico, giustamente, la premia. Oltretutto i Tacchi sono di una bellezza travolgente, che aggiunge poesia al tutto.

SP: Era la mia prima volta al Festival dei Tacchi, ma non la prima volta come ospite o parte dello staff di un festival con caratteristiche simili; credo che portare il teatro fuori dai luoghi deputati e in particolare nella natura sia fondamentale per riportare anche la gente a teatro, per spogliarlo almeno in parte dell’aura intellettuale ed elitaria di cui a volte si riveste, anche inconsapevolmente. Inoltre è un altro modo per vivere un territorio e le sue bellezze e infine una “sfida“ per chi sta sul palco che si trova in qualche modo meno tutelato nel suo lavoro, senza le strutture che di solito supportano la resa della performance, addirittura in alcuni casi di trova a dover fare i conti non solo con la storia che racconta e con il destinatario di quella storia, ma anche proprio con la natura del luogo che lo ospita…

Nell’epoca del cinema, della tv e dei social network quale resta, a tuo avviso, la funzione insostituibile del teatro?

AP: Il teatro ha una cosa che nessun’altra forma d’arte possiede: l’essere evento collettivo. Il pubblico sente di essere parte attiva della serata, che senza di lui non esisterebbe quella “cosa“ speciale che si è creata. I numeri sono più piccoli dello streaming, certo, ma l’intensità dell’esperienza è infinitamente superiore e serve a curare – assieme e non superficialmente – tutta una serie di malanni, dall’ansia all’ignoranza (garantito dalla Grecia antica).

RM: Il teatro è un fatto contemporaneamente culturale e sociale. Le biblioteche sono luoghi straordinari, ma un libro si consulta da soli. Le pinacoteche sono bellissime, ma a guardare un quadro si può essere insieme in due o tre. Invece a teatro si sta tutti insieme, in 100, 200, 300 o più. Tutti insieme si fa silenzio, tutti insieme si scoppia a ridere, tutti insieme si trattiene il fiato o ci si commuove. Anche il cinema è collettivo. Ma al cinema l’invitato principale è assente: si sta tutti a guardare un’immagine enorme e luminescente dell’attore, mentre l’attore in carne e ossa è chissà dove, magari nella sua villa a Hollywood. Quindi, per me, lo spettacolo teatrale è un fatto unico. E il teatro nel senso dell’edificio è una sorta di tempio laico.

SP: Forse l’unica forza che ancora ha il teatro è l’essere un atto collettivo dal vivo e in presenza. Il respiro, il sudore, l’emozione, l’errore anche, in generale la voglia di esser lì di chi sta sul palco si impasta con il desiderio e lo sguardo e l’ascolto del pubblico senza filtri, in un qui e ora che può far nascere domande e ragionamenti condivisi e che sempre deve sospendere la realtà, isolarla e restituirla emotivamente più vera, più colorata, più complessa.

Un personaggio, una compagnia, un lavoro teatrale che ti ha impressionato negli ultimi dieci anni.

SP: Un personaggio che in realtà non ho frequentato molto in prima persona, ma che tengo d’occhio da sempre e del quale spesso nel mondo, soprattutto in Argentina, ho incrociato la traiettoria è Cesar Brie di cui ammiro e cerco di copiare la semplicità e la poesia sulla scena. Ho visto molti suoi lavori, recenti e passati e sempre mi sono portato a casa delle immagini potenti fatte con poco.

AP: I lavori di Giuliana Musso e Marta Cuscunà, mi piacciono molto; anche Carrozzeria Orfeo merita.

RM: Sarebbero tanti. Qui cito l’attore siciliano Tindaro Granata, che non conoscevo e mi ha fatto innamorare con il suo Antropolaroid. Solo in scena, Tindaro racconta la storia della sua famiglia. Si trasforma come il dio Proteo davanti agli occhi degli spettatori. Diventa bambino, adulto, vecchio, uomo virile, donna. È semplicemente strepitoso.

Che lavoro avresti fatto se non l’attore?

RM: Io faccio monologhi teatrali e scrivo libri. Quando mi chiedono a cosa rinuncerei se dovessi scegliere, rispondo che è come chiedere a qualcuno se preferirebbe vivere senza cuore o senza polmoni. Be’, immagino che gli siano necessari tutti e due. Ad ogni modo, se non potessi più fare spettacoli, ammesso di sopravvivere ad una tale mutilazione, continuerei a scrivere.

SP: Chi lo sa? Forse il docente di letteratura spagnola, l’altro lavoro per il quale mi hanno pagato sinora nella vita (al netto dei lavoretti estivi da studente) e l’altra cosa per la quale ho studiato con passione e interesse. Ma il teatro mi piace di più!

AP: Eh, forse l’oste.