RENZO FRANCABANDERA | Forse davvero la vita è caos, mentre l’arte non lo è. O, almeno, per chi fa arte esiste la pretesa di poter governare il caos che viene dal magma dell’esistere.

L’arte, come hanno ripetuto alcuni grandi delle arti sceniche come Gordon Craig, il pensatore della super marionetta di inizio secolo scorso, è stile, è forma, è calcolo, è controllo, è andare al di là della vita. Proprio per il suo caos, l’esistenza è irriproducibile, e anche se lo fosse, non potrebbe mai arrivare alla perfezione con cui ormai da due secoli in qua è capace di farlo la macchina. Per tale ragione, colui che la imita, la copia pedissequamente, nell’idea di Craig è “un imitatore, non un artista”, e per questa ragione il teatro deve evitare del tutto “questa vita di carne e di sangue, che amiamo tanto”.

Se ciò sia stato davvero, non è possibile dirlo con certezza, perché ancora oggi il teatro vibra di quel nutrimento documentario che lo ha attraversato in diverse forme per tutto il novecento e che trova ancora molti seguaci.

Non voglio ricordare né conoscermi. Siamo troppi se guardiamo chi siamo.

Ignorare che viviamo compie abbastanza la vita. (Pessoa)

Bob Wilson no. Wilson sta dentro la concezione di Craig secondo cui questo linguaggio deve far morire la realtà e “gli attori dovrebbero allenarsi a una scuola più antica”, guardare alle più remote tradizioni dell’Asia e dell’Africa, rompendo lo schema del personaggio, il ruolo dell’attore che si esprime in termini emotivi, o addirittura postdrammaticamente personali.

No. La grande eredità che Wilson lascia al teatro a cavallo fra i due secoli consiste nella sua capacità di adattare un’estetica prettamente improntata alla visione architettonica dello spazio scenico a una concezione stabile e mai mutatasi del tempo dell’attore, che perde il suo connotato umano per assumerne uno scollegato dalla realtà, quindi assoluto: è un’eredità che collega l’attore marionetta di Craig e l’attore anima morta di Tadeusz Kantor.

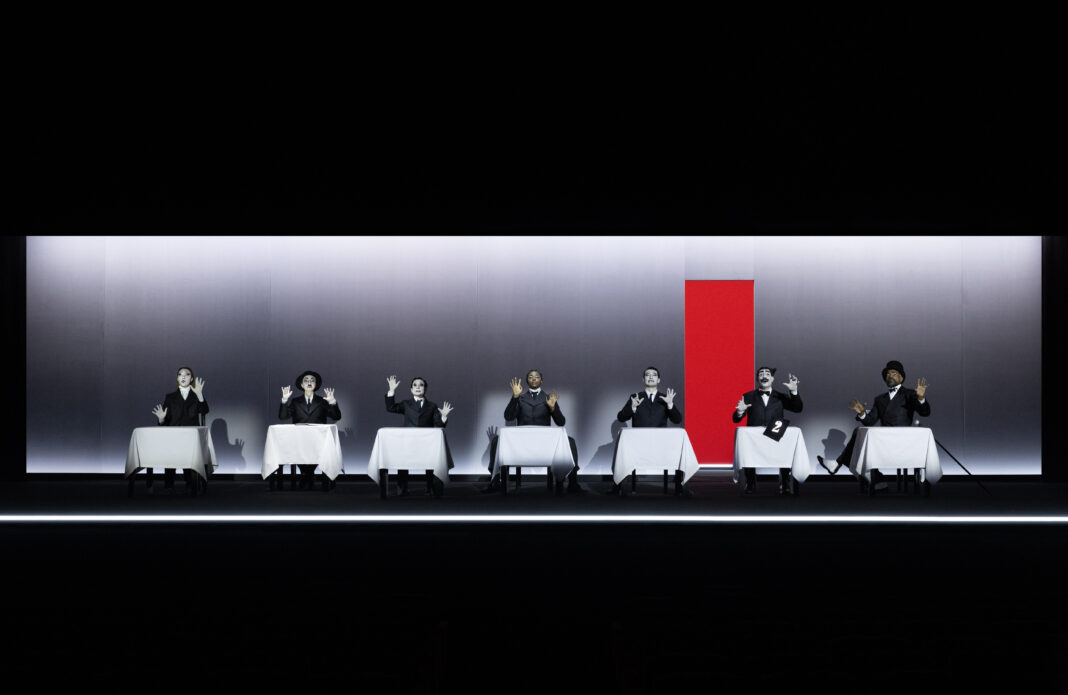

Il rapporto di questo regista con lo spazio scenico è diventato, quindi, simbiotico e totale, con riguardo a tutto ciò che sul palco si muove: scenografia, luci, oggetti, attori. Lo scopo, il divertimento primordiale, e la forma di appagamento creativo primaria di questo immaginifico regista americano consiste essenzialmente nel creare grandiosi quadri in movimento, inscritti dentro ambienti cromatici artificiali, ottenuti per il tramite di un gioco di luci sapientissimo e capaci ora di creare profondità spaziali, ora di schiacciare tutto quasi si fosse su una tela bidimensionale.

Nella città le grandi case chiudono a chiave la visuale, Nascondono l’orizzonte, spingono il nostro sguardo lontano da tutto il cielo, Ci rendono piccoli perché ci tolgono ciò che i nostri occhi ci possono dare, E ci rendono poveri perché la nostra unica ricchezza è vedere. (Pessoa)

Di tanto in tanto la tela prende movimento. Giganteschi oggetti si muovono futuristicamente, spesso in simbiosi con suoni esterni e di rottura, a volte fortissimi ed estranei alla partitura drammaturgica, che in molti casi è, infatti, un elemento esterno e distinto rispetto a questi grandiosi scenari, all’interno dei quali piccoli, pallidi (trucco di Véronique Pfluger), si muovono attori burattini. Nella maggioranza dei casi non c’è quasi mai una vera e propria rispondenza fra la parola e questa grandiosa opera pittorica giorgionesca, in cui l’architettura teatrale sovrasta l’umano.

Non si capisce mai davvero in che forma si crei la relazione fra il testo, la drammaturgia e tali installazioni scenografiche: possiamo immaginare che, come per tutti i grandi artisti, esista una commistione che si muove fra lo spazio onirico, l’elemento ludico, la combinazione di antiche ossessioni che nel tempo precipita intorno a un sistema di segni che tende, dal punto di vista formale, progressivamente a ripetersi.

Cambiano i soggetti di questi quadri animati, se intendiamo questo vocabolo nel senso del dotato di movimento, ma la tecnica compositiva e pittorica, i giochi di luce, e, massimamente, il rapporto con la funzione di interpretazione, in Wilson è costante da decenni.

Sono colui che non sono riuscito ad essere. Tutti siamo coloro che abbiamo creduto di essere. La nostra realtà è ciò che non abbiamo mai conseguito. Che ne è di quella nostra verità – il sogno alla finestra dell’infanzia? (Pessoa)

Chi accede a uno spazio teatrale per uno spettacolo pensato da lui sa che avrà davanti, nella gran parte dei casi, una serie di grandiose epifanie visive, suggestivi landscape cromatico oggettuali, nati da un rapporto immaginifico e poetico con un testo originario scelto, di volta in volta, per la drammaturgia, unico elemento della suggestione teatrale di cui, peraltro, Wilson non si occupa direttamente.

Questo avviene anche in questo caso, dove non ha nemmeno senso sforzarsi di cercare un rapporto intimo o di chissà quale portata reniterpretativa rispetto a Pessoa. Wilson ha inteso sviluppare delle vere proprie immagini ispirate ad alcune liriche che devono essere lì sembrate vicine, aderenti a questo tempo della sua vita. Ci sono le parole di Pessoa dentro le grandi architetture di luci, suoni e oggetti, animati e non, di Wilson, in cui la divinità è proprio l’immagine e l’immaginazione.

Ma se Dio è i fiori e gli alberi, E i monti e il sole e il chiarore lunare, Allora credo in lui, Allora credo in lui ad ogni momento, E la mia vita è tutta una preghiera e una messa, E una comunione con gli occhi e attraverso gli orecchi. (Pessoa)

Suggestionato da tali specifiche creature verbali, perché in fondo anche Pessoa era un generatore di creature poetiche, il regista sceglie di tenere la parola dello scrittore tal quale (drammaturgia di Darryl Pinckney), e di introdurre semplicemente la variazione fonetica come elemento del suo marchingegno scenico, facendo, nei diversi quadri, porgere le liriche ai diversi interpreti (invero eccezionali nel loro offrirsi a questo sacrificio dell’attore interprete per diventare supermarionette). Lo fanno in diverse lingue, ora dal vivo, ora come voce off.

Commissionato e prodotto da Teatro della Pergola di Firenze e Théâtre de la Ville di Parigi nel nome del progetto comune L’Attrice e l’Attore Europei, PESSOA – Since I’ve been me è in italiano, portoghese, francese, inglese (con sovratitoli in italiano), idiomi rispecchiati anche dalle diverse provenienze del cast: dal portoghese di Maria de Medeiros, volto conosciutissimo di cinema e teatro, del brasiliano Rodrigo Ferreira e della franco-brasiliana Janaína Suaudeau, al francese di radici africane di Aline Belibi; la parola risuona anche in italiano grazie a Sofia Menci (proveniente dalla Scuola ‘Orazio Costa’ della Pergola), dell’italiano (ma di lunga residenza francese) Gianfranco Poddighe, fino all’italo-albanese Klaus Martini.

Ne consegue, quindi, che lo spettatore, come un bambino a bocca aperta, si trovi spaesato in una Babele di lingue, dentro il mare di ossessione visiva wilsoniana, i suoi colori, le sue presenze disumane, in cui l’uomo diventa sempre più piccolo, mentre la natura, il paesaggio lo governano e lo sovrastano.

Já cruzei mais mares do que todos. Que seria do mundo se fôssemos humanos, Absurdemos a vida, de leste a oeste. (Pessoa)

Persino il piccolo bar dove Pessoa si trova a scrivere, le bettole che era solito frequentare a tarda ora, i tavolini, le tovaglie, le lampade: tutti questi elementi si muovono e prendono sembianze fantasmatiche, vorticano come marchingegni industriali all’interno delle quali l’attore, l’umano, l’essere vivente perde ogni connotato di umanità carnale, per diventare ingranaggio, a volte in modo compassionevole, come nel quadro della lettera fra lui (Pessoa) e Ophelinha, la sua amante del tempo, altre volte con cifra ironica in cui sembra Chaplin degli ingranaggi delle macchine, come nei film muti degli anni ’20 e ’30.

Il Tempo, che invecchia i volti e i capelli, invecchia anche, ma ancora più

rapidamente, gli affetti violenti. (Pessoa)

Che l’attore da cinema in bianco e nero lo suggestioni, lo appalesa in questo allestimento anche il sembiante di uno di loro, acconciato in modo da assomigliare a Groucho Marx. Ma tutti gli attori in scena sono schegge di pensieri d’antan, usciti da qualche immagine vagamente riferibile direttamente a Pessoa e al suo tempo (costumi bellissimi di Jacques Reynaud).

In fin dei conti, come per tutti i grandi artisti, l’innesco creativo diventa un pretesto per realizzare altro, senza vincoli di fedeltà, di materiale e consistente nesso di relazione diretta.

E, allo stesso tempo, l’impressione un po’ lontana come di un sogno che si vuole ricordare nella penombra in cui ci si sveglia, che in me ci sia qualcosa di meglio di me stesso. (Pessoa)

Entriamo in un geniale mondo onirico, ora più inquietante, ora più soave, con un’intonazione qua e là più romantico-decadente, all’interno della quale la parola del poeta si adagia per poter vagare liberamente e suggestionare lo spettatore che, in questo modo, ha tempo di perdersi. Fondamentalmente è questo lo scopo di Wilson, scardinare la meccanica del teatro borghese otto-novecentesco in cui lo spettatore deve stare ad ascoltare dialoghi, affezionarsi a personaggi, seguire delle vicende.

No. Lo spettatore si siede, inizia a sfogliare colossali visioni dai colori saturati che gli si parano davanti agli occhi, accarezzate da parole scelte, ma quasi mai sviluppate in meccaniche dialogiche: a questo punto ci si perde nei pensieri, si affonda fra immagine e immaginario in un’imperdibile esperienza. Di tanto in tanto, il regista fa esplodere dei suoni colossali, dei fragori, che in questo caso sono vetri che vanno in frantumi, suoni devastanti che di soprassalto svegliano la platea, per ricordargli di trovarsi dentro il grande cabaret della vita, che unisce teatro e mondo fuori, sogno e realtà.

È con questa rivelazione che Bob Wilson apre e chiude lo spettacolo, ricordandoci che siamo Craig-ianamente marionette dentro una macchina che pretendiamo di governare, ma che ci governa e ci consuma, lasciandoci fondamentalmente uguali a noi stessi, al nostro personaggio ancestrale, alla maschera con cui nasciamo, che non cambia mai, e che ci sta appiccicata addosso.

Ciò che davvero cambia, che si muove, è la grande meccanica oltre l’essere umano. È con questa che Wilson ha provato a giocare nella sua vita, questa volta facendosi accompagnare da Pessoa, che, infatti, accoglie lo spettatore già al suo ingresso in platea: sta sul palco, pare ammiccare a qualcuno, indistinguibile, quasi volercisi scattare assieme un selfie, prima che la grande meccanica della scena lo assorba, lo inglobi, lo proietti dentro schegge di semi sfere e triangoli rosso fuoco, dentro un blu innaturale.

Il Mondo non è stato fatto perché lo si pensi (Pensare è un’infermità degli occhi) Ma perché lo si guardi e si sia d’accordo con esso… (Pessoa)

PESSOA – SINCE I’VE BEEN ME

regia, scene e luci di Robert Wilson

testi di Fernando Pessoa

drammaturgia di Darryl Pinckney

costumi Jacques Reynaud

interpreti Maria de Medeiros, Aline Belibi, Rodrigo Ferreira, Klaus Martini, Sofia Menci, Gianfranco Poddighe, Janaína Suaudeau

co-regia Charles Chemin

collaboratrice alla scenografia Annick Lavallée-Benny

collaboratore alle luci Marcello Lumaca

sound design e consulente musicale Nick Sagar

trucco Véronique Pfluger

stage manager Thaiz Bozano

direttore tecnico Enrico Maso

collaboratrice ai costumi Flavia Ruggeri

consulente letterario Bernardo Haumont

assistente personale di Robert Wilson Liam Krumstroh

commissionato e prodotto da Teatro della Pergola – Firenze e Théâtre de la Ville – Parigi,

coprodotto da Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro Stabile di Bolzano, São Luiz Teatro Municipal de Lisboa, Festival d’Automne à Paris

in collaborazione con Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Prima Mondiale

Teatro della Pergola, Firenze | 12 maggio 2024