OLINDO RAMPIN | Siamo al Festival Inequilibrio di Fondazione Armunia, diretto da Angela Fumarola, e mentre ci trasferiamo in automobile da un teatro all’altro nei dintorni di Castiglioncello, l’occhio è catturato dall’insegna di un locale: Ristorante Catarsi. In auto i passeggeri ridono. Ma no, non è la cara vecchia catarsi aristotelica, la purificazione dell’anima attraverso la tragedia, abiurata da tempo, è solo il cognome dei proprietari, che non hanno pensato alla possibilità del malinteso. Se la catarsi greca antica è oggi irriproducibile, una qualche forma ambigua di purificazione la viviamo però in entrambi gli spettacoli a cui assistiamo: sia in Nikita, il nuovo lavoro di Francesca Sarteanesi e Tommaso Cheli presentato in prima nazionale, sia in Manson di Fanny & Alexander, nei quali in modi diversi siamo coinvolti nell’osservazione del male e dei vizi umani, se è ancora consentito oggi usare termini così netti appartenenti alla sfera morale.

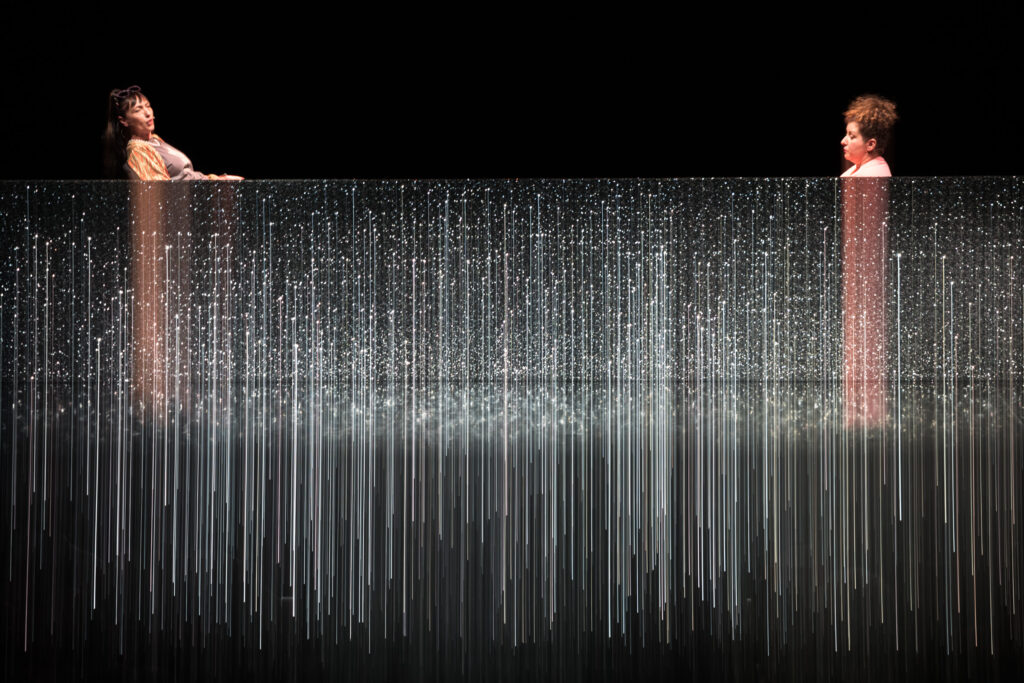

Interpretata da Francesca Sarteanesi, Nikita è una donna persa nel suo soliloquio, ritmato come una inarginabile filastrocca in cui la fine di ogni frase è pronunciata con un’intonazione di gola, da borghesuccia presuntuosa. In un lungo e raggelante monologo, racconta alla sua pedicurista Nadia (Alessia Spinelli), da lei sottomessa e vilipesa, la sua quotidianità con esibito cinismo, gusto dell’orrido e dell’osceno, dando poi libero corso ai suoi deliri, in cui fantastica di ambienti elevati e avventure d’eccezione. L’iniziale flirt con un uomo rozzo e incolto prende via via la forma della narrazione mitomaniacale di un viaggio a Venezia. La tappa al Casinò e la cena sublime nella terrazza dell’Hotel Danieli di fronte al Bacino di San Marco sono lo scenario di cartapesta per la cronaca menzognera di un accoppiamento con Julio Iglesias, viscido e villoso sex-symbol che sfondò nell’Italia degli anni ’80, allora nella fase iniziale del suo inarrestabile declino. Nelle fantasie di Nikita, Iglesias la strappa dal tavolo in cui freme d’insoddisfazione, la trascina virilmente con sé in una suite dell’albergo, dove dirige e interpreta con benedetta intraprendenza un memorabile amplesso. La bullizzata pedicurista, muta di fronte alle smargiassate della sua cliente, solo alla fine troverà pochi istanti di diritto all’espressione, ma tra frasi smozzicate e segnali di sottomissione si mostrerà succube del carisma istrionico della sua interlocutrice. Sedute una di fronte all’altra, emergenti con il solo busto da un muretto sbrilluccicante da Luna Park, i cui rumori di fondo conferiscono all’ambiance un senso di ulteriore squallore, le due donne accentuano con questa postura di profilo e immobilizzata la natura senza sbocchi della loro relazione e condizione esistenziale. La costrizione fisica, oltre ad accrescere il tasso di difficoltà di una prova recitativa superata con vigore e tenacia dalla protagonista, oggettivizza la degradazione dei personaggi a monconi, quasi fossero enormi burattini a guanto a grandezza naturale manipolati da un animatore nascosto nella baracca, di cui il muretto argentato diventa il boccascena.

A qualcuno del pubblico è venuto in mente Beckett, ma è un Beckett di cui è filtrata la vaga eco di un alone di attesa, di un’incomunicabilità tra gli umani, passata però attraverso una radicale ristrutturazione dei contenuti in direzione pop e postmoderna, tutt’altro che assurda e sconnessa, anzi socialmente identificabile in un’ambiente definito pur se reinventato. La lingua e lo stile, a suo modo letterari, con una ricca aggettivazione e una sintassi a tratti sostenuta, per contrasto accentuano espressionisticamente il senso di straniamento e di alienazione dell’umanità rappresentata, integrandola però di un umorismo freddo, a labbra serrate, come se tutto fosse in realtà la rappresentazione di un sogno più che di un fatto reale.

Manson di Fanny & Alexander si presenta invece come la singolare unione di un reportage in forma di drammaturgia sonora e di un processo di resurrezione esoterico. A risorgere è Charles Manson, leader carismatico della setta che nel 1969 trucidò orribilmente la moglie e gli amici del regista Roman Polanski. La prima parte di questo viaggio all’inferno è la lunga sequenza di una scrittura rumoristica, commento sonoro di un testo proiettato su uno schermo che ripercorre cronisticamente l’atroce fatto di cronaca, con perturbante carica emotiva. La scena illumina fiocamente una misera sedia impiegatizia con un sordido neon quadrato, che amplifica il disagio interiore ed estetico di chi guarda. Lo spettacolo sembra destinato a svilupparsi con questa raggelante benché suggestiva struttura narrativa, invece la scena e la sedia che sembrava vuota partoriscono a un certo punto con potente teatralità il “mostro”, risorto grazie alla possibilità generatrice della finzione scenica. Davanti a noi l’uomo, interpretato con abile e controllato istrionismo di sguardi, di accessi d’ira e di filosoferie psicopatologiche da Andrea Argentieri, si presenta in pigiama blu da detenuto, la chioma riccia, gli occhi e le sopracciglia scure, più simile a come immaginiamo gli assassini nichilisti dei romanzi di Dostoevskij, che all’istrionico figlio di una prostituta che si credeva Gesù Cristo, vissuto nell’America degli hippie e dei capelloni degli anni 60, gli anni e il mondo che dispiacevano a Pasolini. In effetti Manson è contemporaneo delle Lettere luterane e degli Scritti corsari, che denunciavano l’esistenza di masse di giovani infelici e criminaloidi, incapaci di distinguere il bene dal male, bruttati per sempre dal nuovo Potere neo-capitalistico, e Manson potrebbe sembrane un campione e un modello, una variante estrema che ha saputo per così dire distinguersi per statura criminale, sottomettendo con deliranti pseudo-concetti subculturali un gruppo di deboli e di disadattati, da lui incredibilmente chiamato Family.

Risorgendo per virtù taumaturgica-teatrale, questo livido manipolatore, questo affabulatore capace di infilare qualche frammento di idea che ha parvenza di senso per poi annegarla in un mare di deliri di onnipotenza e di megalomanie misantrope, riproduce in modo letteralmente mimetico il suo modo di rapportarsi agli altri, rispondendo alle domande del pubblico, preordinate dagli autori e consegnate al pubblico all’ingresso in sala. Più che ritrovarsi davanti a una giuria postuma, Manson può ricreare così la postura farlocca ma pericolosa del leader, del santone, del capo setta che ammannisce le sue scombinate teorie criminali a un’audience disposta per convezione teatrale a conversare con lui su un piano di civiltà, di buona educazione, di par condicio, quasi fosse l’uditorio di giornalisti di una aberrante conferenza stampa – show del Mostro. Con ciò lo spettacolo, più che irretirci nella posizione scomoda di chi problematizza e non giudica, come invitò a fare il vero Gesù Cristo, allestisce con la abbagliante chiarezza verificatrice della finzione teatrale, una perfetta ricostruzione della natura mistificatoria, manipolatoria, sfuggente, ambigua, crudele della personalità di Manson. Quel che inquieta maggiormente è che, pur differenziandosi per l’aspetto specificamente delittuoso e criminale, quel che accade sotto i nostri occhi rimanda, amplificandolo ed estremizzandolo come in un campione di laboratorio isolato a scopo scientifico, al nudo schema-base di molti rapporti umani, del rapporto impari che si instaura tra il leader e i follower, tra la personalità dominante e le personalità dominate. Se ben guardiamo, sembra suggerire Manson, certi aspetti di questo e di altri fatti di cronaca non ricordano, nella cruda e aspra verità, quel che capita, in una versione non illegale e anzi gratificata dal successo e dal plauso sociale, certi meccanismi, nei rapporti di oggi e forse di sempre, tra leader e gregari, tra il capo e i subalterni?

NIKITA

con Francesca Sarteanesi e Alessia Spinelli

drammaturgia e ideazione Francesca Sarteanesi e Tommaso Cheli

regia Francesca Sarteanesi

costumi Rebecca Ihle

scenografia Rebecca Ihle e Lorenzo Cianchi

disegno luci Marco Santambrogio

sonorizzazioni Francesco Baldi

produzione SCARTI Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione/Teatro Metastasio di Prato con il sostegno di Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale

MANSON

Uno spettacolo di Fanny & Alexander

Regia Luigi De Angelis

Drammaturgia Chiara Lagani

Con Andrea Argentieri

Produzione E Production / Fanny & Alexander