RENZO FRANCABANDERA | Si sta svolgendo in queste settimane il Bari International Gender Festival (BIG), arrivato alla sua decima edizione, un evento multidisciplinare di idea e poetica transfemminista che si tiene nel capoluogo pugliese fino al 30 novembre 2024.

Il festival, organizzato dalla Cooperativa Sociale AL.I.C.E., si concentra sulla celebrazione delle differenze, a partire da quelle di genere, e delle identità non conformi. Attraverso performance, mostre, concerti e proiezioni, BIG esplora tematiche legate alla sessualità e alle diversità culturali, attirando un pubblico variegato e artistə di fama internazionale.

Questa edizione di BIG celebra dieci anni di sperimentazione e impegno culturale (di qui l’idea di giocare con la X numero romano ma anche lettera spesso usata per annullare le differenze di genere), evidenziando come Bari si sia trasformata in un polo per l’arte inclusiva e interdisciplinare. La manifestazione non solo celebra la diversità ma pone domande cruciali sul futuro delle identità e della rappresentazione nell’arte contemporanea, confermandosi come appuntamento fra i più rilevanti in questo ambito nel panorama culturale italiano. Il programma del festival è particolarmente ricco e diversificato, con più di venti eventi che includono l’arte contemporanea, la danza, la musica e il cinema.

Con la direzione artistica affidata a Tita Tummillo e Miki Gorizia il festival ha un programma fittissimo. A dare letteralmente il via alle danze ci ha pensato la DJ e produttrice elettronica Dasha Rush, che ha inaugurato il festival con una partecipatissima performance musicale al Teatro Kismet in cui, come suo solito, ha dato spazio alla sua visione sperimentale che fonde suono e arte digitale.

Nel panorama delle performance, il festival ospita nomi come il coreografo libanese Omar Rajeh (di cui parleremo di seguito), la compagnia italiana Dewey Dell (il 23), Beharie (il 17) di cui abbiamo già parlato di recente e il 20-21 la coreografa ivoriana Nadia Beugré, che con la sua arte esplora temi di resistenza e autodeterminazione. Tra gli ospiti internazionali, la rapper e produttrice ugandese Catu Diosis, legata al collettivo afro Nyege Nyege, porta la sua personale e potente rappresentazione della cultura musicale africana. Si chiude (fra gli altri) con Fanny & Alexander (il 27) e Gaya de Medeiros (il 30).

Il focus sull’arte contemporanea, curato da Pamela Diamante, è un altro dei momenti salienti di questa edizione, con la mostra e il talk del collettivo spagnolo Democracia, noto per le opere che indagano dissenso e conflitto sociale. La mostra Enjoy the Collapse, realizzata in collaborazione con Spazio Murat, include anche l’artista Nuria Güell, la cui ricerca si concentra sulle dinamiche di potere e sulle forme di resistenza politica e sociale. A completare l’offerta artistica, la Fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare ospiterà la performance di Nunzia Picciallo, un’indagine sul corpo come spazio di affermazione identitaria.

Il festival è completato da una selezione cinematografica che include, fra documentari e cortometraggi, anche il film No Other Land di Basel Adra, proiettato al Cinema ABC il 10 novembre, un’opera che affronta i conflitti in Palestina e che è stata presentata anche alla Berlinale.

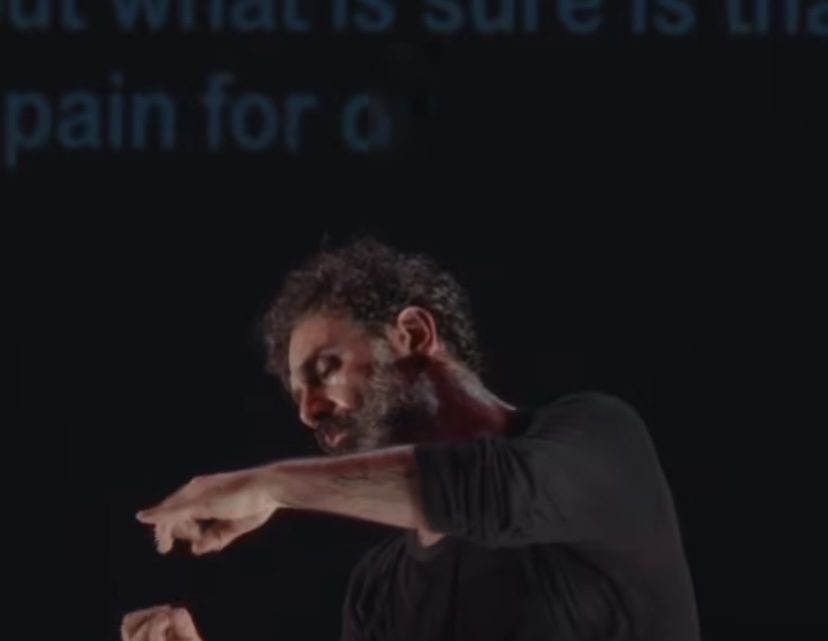

Abbiamo assistito in questa edizione a Dance is not for us di Omar Rajeh, figura influente della danza contemporanea e di collegamento fra Europa e mondo arabo. Dance is not for us è una performance che unisce in una indagine profonda riflessioni sull’identità, la memoria e il potere.

Coreografo e fondatore della compagnia Maqamat, Rajeh ha lavorato a lungo in Libano dove ha creato festival come BIPOD e piattaforme per la danza aperte a giovani artistə mediorientali, ma ha dovuto lasciare Beirut per la Francia nel 2019, spinto dall’instabilità politica e da un sistema politico locale oppressivo. Questo passaggio ha influenzato profondamente la sua visione artistica e Dance is not for us è diventata, in un certo senso, una risposta a questo vissuto. Già con Minaret (ospitato a REF 2018) e Beytna (Torino Danza 24) l’artista ha sviluppato una poetica recente che affronta i temi dell’oppressione che deriva dalla stratificazione gerarchica delle società dentro un contesto che rievoca uno specifico rimando alla geografia mediorientale, riservando all’arte il ruolo della liberazione da questa dimensione schematica di cattività dell’espressione umana.  La performance, che incorpora e sovrappone momenti di danza e narrazione testuale, offerti al pubblico con la videoproiezione di testi a fondale, esplora il passato, le vicende del proprio vissuto che si sovrappongono ai grandi fatti della storia libanese recente, come un’eredità intima e ineludibile, trasformandolo in un viaggio tra ricordi personali e una critica più ampia alla realtà politica.

La performance, che incorpora e sovrappone momenti di danza e narrazione testuale, offerti al pubblico con la videoproiezione di testi a fondale, esplora il passato, le vicende del proprio vissuto che si sovrappongono ai grandi fatti della storia libanese recente, come un’eredità intima e ineludibile, trasformandolo in un viaggio tra ricordi personali e una critica più ampia alla realtà politica.

Sul palco, Rajeh utilizza una combinazione di movimenti estremamente fisici e gesti ritmici, a volte contratti e improvvisi, soprattutto con la parte superiore del busto, e che sembrano richiamare memorie sepolte e vissuti dolorosi. Attraverso il corpo, Rajeh esplora come la danza possa sfidare le convenzioni e diventare uno spazio per interrogarsi su ciò che ci definisce e su ciò che ci limita. Nella performance, il coreografo sembra trasformarsi in un archivio vivente: il suo corpo diventa mezzo per dare voce a un passato bloccato e rielaborarlo per adattarsi al presente. L’uso della danza come strumento di resistenza e di riflessione è centrale nel lavoro di Rajeh, che cerca di rendere l’arte uno specchio del mondo sociale e politico che lo circonda.

L’elemento naturale del coreografo libanese, in questa coreografia gioca un ruolo profondamente simbolico e visivo, portandone in scena la potenza di raffigurazione in una danza che esplora il legame con il potere anche attraverso il legame tra natura e corpo, la resilienza e la sofferenza. La natura, che rimanda a visioni dell’infanzia, all’hortus conclusus delle piante officinali della casa di famiglia, diventa anche simbolica rappresentazione di qualcosa che si vuole lasciare allo spettatore, come testimonianza di cui continuare a prendersi cura per far crescere i semi: una metafora per la condizione umana, in cui l’elemento naturale non è solo un semplice scenario ma diventa protagonista e specchio dell’anima del danzatore che dopo un prologo in cui è seduto mentre alle sue spalle vengono proiettati testi che ricordano il passato recente, torna in scena proprio con una pianta di asparagus in una geografia scenica disseminata di piantine di basilico. Attraverso l’uso di movimenti fluidi e a tratti violenti, Rajeh rappresenta l’instabilità e la precarietà del vissuto, in cui l’individuo è in costante lotta con forze che lo opprimono, ma che ha una sorta di dovere morale di resistere e riappropriarsi della libertà di espressione.

Chi può dire cosa dobbiamo danzare? Il corpo di Rajeh, che si avvolge e sviluppa movimenti ora frenetici, ora di costrizione, esprime la fatica e la resilienza di chi lotta per sopravvivere in condizioni difficili (emblematico il richiamo nei testi a fotografie che ricordano questo o quel momento dell’esperienza dell’artista, con immagini che però non vengono proiettate, e quindi lasciate ad un vuoto immaginativo che è compito dello spettatore riempire). Rajeh nell’affollato talk a fine performance, ha invitato il pubblico a riflettere su come la danza, l’atto artistico, possa essere un atto di resistenza e di testimonianza, portando in scena non solo la tragicità della memoria collettiva, ma anche e soprattutto la forza di riappropriarsi dell’esperienza artistica per rompere gli schemi gerarchici. Il corpo umano, così come la natura, è esposto e vulnerabile, e l’elemento naturale simbolicamente raffigurato dalle piantine di basilico regalate al pubblico alla fine della performance, ne amplifica la condizione fragile, ma propone anche il rimedio dell’accudimento e del far crescere, in un dialogo intimo che richiama la forza primordiale che ci connette tutti al mondo.

Abbiamo rivolto anche alcune domande alla direzione artistica del Festival, Tita Tummillo e Miki Gorizia.

L’edizione di quest’anno del festival ha come titolo X. Che messaggio porta dentro questa denominazione?

“X” è tutto quello che non si può/deve/riesce a dire, non trova parole ed esplode nel petto, nello stomaco, nella bocca. E si incarna nei corpi – della performance, degli/dellə artistə, del nostro team, del nostro pubblico, della nostra città – nell’alterità degli incontri, nella chimica dello stupore, nel disorientamento di fronte all’ignoto, nel tempo che si ferma, scorre o si dilata.

Ma questa edizione ha dentro anche questo compleanno. Una ricorrenza simbolica non banale, dimostrazione di una tenacia di azione e pratica sul territorio, che ricordate anche nel titolo, con la X.

10 anni di BIG! Di visioni differenti, immaginari insoliti, generi indefiniti, formati scomposti, mutazioni di sguardo, transizioni disciplinari. Di resistenza, culturale, irriverente, nella città di Bari, che comincia a delinearsi e farsi storia, allargare reti, aprire partecipazioni, consolidare posture.

L’esperienza accumulata in questi anni è un valore o c’è sempre qualcosa che arriva ancora a sorprendervi?

Pensavamo di aver fatto esperienza di tutto e invece X.

Gli eventi muovono verso X scenari apocalittici, disastrosi, brutali, e noi prontamente rispondiamo con X danze rituali e catartiche, azioni di posizionamento chiaramente X, storie di margine e confine XXX, scosse di attenzione. Aprite le orecchie, spalancate gli occhi!

Sembra una sorta di invito, il vostro, a rivivere una frenesia esistenziale, un gemito di vitalità libera, come fa Rajeh nella sua performance, insomma.

Eco, flauto magico, magnete di creature meravigliose, apparizioni, presenze, il BIG X compone un programma xxx la cui somma delle singole parti non può che dare come risultato una gigantesca X. Magma, organismo, blob informe. Schegge impazzite, traiettorie fenomenali, attrazioni fatali. Nell’incognita come condizione dell’esistenza, il BIG, esperimento costante, ritrova l’equazione stessa del godimento.