RENZO FRANCABANDERA | Quando si parla di eremiti, di scelte di vita estrema dedicate a una traslazione del proprio vissuto dentro una pratica spirituale, arte, filosofia e religione si avvicinano.

La fascinazione del misticismo non può lasciare indifferenti le artisti e gli artisti che alla pratica creativa dedicano l’anima e il corpo: gli artisti, come Artaud insegna, ci mettono il corpo, il carnale.

Quella teatrale, poi, come osservava qualche giorno fa in una riflessione socialmediale il direttore del Teatro Metastasio di Prato, Massimiliano Civica, ha davvero a che fare con la vita consacrata.

Egli assimilava, sotto questo punto di vista, l’artista Claudia Castellucci, prescelta per dirigere la creazione site-specific che celebra l’anniversario dei 60 anni del Teatro Metastasio e Leone d’Argento alla Biennale danza di Venezia 2020, ad altre grandi recenti figure delle arti performative, come Grotowski, non ovviamente nel sistema simbolico e di segni, ma proprio nelle pratiche e in quella dedizione che ha a che fare con regole strutturate in modo non dissimile da quelle che reggono gli ordini monastici.

E, guarda caso, l’artista, che come si ricorderà è stata una delle fondatrici della Socìetas Raffaello Sanzio, ha scelto come ispirazione per questa creazione commemorativa intitolata L’infinito carnale due mistici ed eremiti che hanno scelto un rigore esemplare come base per la propria condotta di vita, fino all’estremo di portarsi addirittura nel deserto, allontanandosi per parte della vita dal consesso sociale.

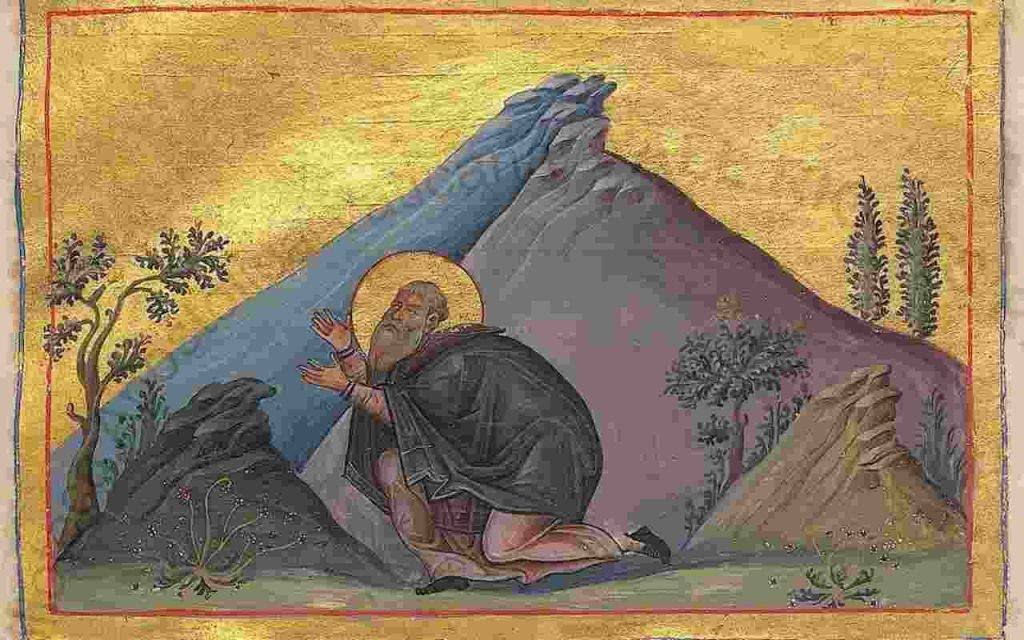

Antonio d’Egitto, ovvero Sant’Antonio Abate (sì, proprio quello commemorato con la benedizione degli animali e con i riti invernali di purificazione pirica) e Ilarione di Gaza non hanno lasciato scritti personali, ma le loro vite e il loro pensiero sono giunti a noi grazie a biografie redatte da autori a loro contemporanei o successivi.

La figura di Antonio è principalmente conosciuta attraverso la Vita di Antonio scritta da Atanasio di Alessandria, fra lotte spirituali, tentazioni demoniache e il suo ruolo fondamentale nella nascita del monachesimo cristiano. A lui sono attribuite anche alcune lettere di contenuto spirituale, sebbene la loro autenticità sia oggetto di dibattito.

Per quanto riguarda Ilarione, la sua storia è narrata da San Girolamo nella Vita Sancti Hilarionis, un testo che sottolinea la sua austerità, i miracoli attribuiti e il suo impegno nella diffusione del monachesimo in Palestina.

Queste opere, pur non scritte direttamente dai due, rappresentano testimonianze cruciali per comprendere l’ascesi e il pensiero spirituale dell’epoca.

Ma quali erano i fondamenti di pensiero di questi due personaggi, il primo dei quali fu maestro del secondo?

Antonio d’Egitto, nato nel 251 d.C. a Coma, nell’attuale Egitto, di origini abbienti, profondamente colpito dalle parole del Vangelo, distribuì i suoi beni ai poveri per ritirarsi nel deserto e dedicarsi alla preghiera, al digiuno e alla meditazione. Visse per molti anni come eremita, conducendo una vita austera in isolamento. Sebbene non abbia fondato comunità monastiche strutturate, la sua vita ispirò molti altri a intraprendere il cammino ascetico, tra i quali appunto Ilarione. L’incontro con Antonio fu decisivo per la sua vita: affascinato dalla vita eremitica, decise di seguire l’esempio di Antonio e di consacrare la sua vita al credo religioso e dopo un breve periodo trascorso accanto a Sant’Antonio nel deserto egiziano, tornò in Palestina e si stabilì anche lui nel deserto vicino a Maiuma, nei pressi di Gaza. Qui visse in preghiera, digiuno e austerità estrema, nutrendosi di cibo semplice come fichi, lenticchie e pane d’orzo. La sua santità e il suo stile di vita attrassero molti discepoli, portandolo a fondare le prime comunità monastiche nella regione.

Antonio, invece, trascorse gli ultimi anni della sua vita nel deserto, in un luogo remoto e chiese di essere sepolto in segreto per evitare che la sua tomba diventasse un luogo di culto: morì nel 356 d.C. all’età di 105 anni.

La suggestione di Claudia Castellucci per figure come Antonio e Ilarione può essere compresa nel contesto della sua ricerca artistica e filosofica, che esplora temi legati all’ascesi, al ritmo, alla spiritualità e al corpo come veicolo di trasformazione interiore. La vita degli asceti cristiani rappresenta evidentemente per Castellucci un paradigma di disciplina, trascendenza e dialogo tra materia e spirito, tutti elementi centrali nel suo lavoro coreografico e filosofico. I due asceti incarnano un modello di vita che si colloca al confine tra corporeità e metafisica, tra isolamento e comunità, tra rinuncia e creazione. Questo si riflette nell’approccio di Castellucci alla danza, in cui il movimento non è solo un atto fisico, ma una pratica ritmica che indaga la relazione tra il corpo e il tempo, una dimensione tanto spirituale quanto concreta. L’ascesi diventa così un’analogia per la ripetizione e la precisione dei gesti, strumenti che trasformano il quotidiano in un’esperienza simbolica e rituale.

Prima di entrare in sala, il pensiero andava a come l’artista e i suoi collaboratori avrebbero reso scenograficamente il deserto, vista la profondità comunque limitata del palcoscenico, pur grande, del Metastasio. Ma allo schiudersi del sipario, il pubblico resta affascinato da una scena vuota, contornata da un tendaggio altissimo. Considerando che da scheda tecnica il boccascena del Metastasio misura qualcosa oltre i 10,5 mt di larghezza per 7,5 di altezza, vedere questi tendaggi ambrati salire, restringendosi, verso l’alto con una prospettiva dello sguardo che, invece che essere orizzontale, si sviluppa asceticamente verso l’alto, beh, lascia onestamente senza fiato, per semplicità e capacità simbolica di affascinazione. Il drappo verticale non abbraccia in modo perimetrale le tre pareti, ma ha alcune rientranze, per muovere il paesaggio visivo, come pure una “macchia nera” di netta discontinuità dello sguardo, sulla sinistra, una sorta di paesaggio sintetico con una collina e un borgo a incoronarla, per simboleggiare la distanza dal consesso civile. Lo sguardo resta avvinghiato per tutto il tempo a questi veli e al loro creare l’illusione di un deserto infinito, contribuendo a un’esperienza ipnotica e monumentale.

Di lì a poco, in abiti semplici e quotidiani, addirittura indossando comunissime scarpe da ginnastica, entrano in scena i due giovani e interessanti performer, Sissj Bassani e Pier Paolo Zimmermann (di entrambi abbiamo parlato per le creazioni di Parini Secondo).

I due si relazionano verbalmente, ma il dialogo è pre registrato e risuona come interrotta voce off per tutto il tempo dello spettacolo, cosicché effettivamente la loro presenza in scena è fattualmente silenziosa, condensata nel movimento. Le loro bocche non si muovono. Una traduzione scenica diremmo perfetta della radicalità dei due eremiti nel loro perseguire una visione interiore, un atteggiamento che risuona, evidentemente, con la ricerca di Castellucci di un segno essenziale. Parrebbe quasi che la parola proferita in scena possa sporcare la focalizzazione dello sguardo sul movimento, mai didascalico o in relazione esplicativa con quello che si ascolta.

Lo spettatore, quindi, ha davanti a sé un movimento silenzioso, la scenografia come luogo di potenziale e di vuoto, dove il corpo si confronta con la vastità del silenzio e della solitudine, elementi spesso presenti nelle creazioni di Castellucci, e due corpi performativi, che come ne La Tempesta di Giorgione, sembrano minuscoli davanti all’immanenza del paesaggio desertico.

La composizione sonora e musicale di Stefano Bartolini, che in modo tenute accompagna la creazione, propone dapprima suggestioni ambientali -il solo suono del vento-, per poi arrivare, in un finale di agitazione, spasmi e tentazioni, a dissonanze di dodecafonia postindustriale, invero suggestiva. Su queste sonorità scorre il continuo scambio di pensieri di natura filosofica fra i due protagonisti, dialoghi affidati alle voci di Adele Masciello e Pier Paolo Zimmermann: anche questa una scelta di evidente semplicità e pulizia, sebbene sacrifichi, in parte, l’evocatività teatrale della creazione. Magnifiche per semplicità le luci di Gianni Staropoli.

Gli scritti e le testimonianze sulla vita degli asceti cristiani cui il testo, scritto dalla Castellucci riteniamo si ispiri, con la loro tensione tra fragilità umana e aspirazione divina, offrono alla regista e coreografa una narrazione densa di immagini e significati, che vengono traslati in forma coreografica, per riflettere la lotta interiore e il cammino verso una forma di perfezione ritmica e spirituale. Avvicinamenti e allontanamenti, assonanze e dissonanze, distanze radicali e trascinamenti, in cui domina il tema dell’essere, dell’esistere, del senso della vita incarnata, appunto. Le eterne domande rilette in una lotta spirituale e fisica costante, per raggiungere la perfezione e l’unione, attraverso il dominio di sé e il distacco dal mondo materiale.

Lo spettacolo suggerisce che, in realtà, anche il deserto è falsamente vuoto, poiché è popolato di immagini mentali di ogni specie. Gli antichi anacoreti lo consideravano un luogo in cui arricchirsi spiritualmente e trovare risposte alle grandi domande dell’umanità. A un certo punto, nella seconda parte, affiora una traslazione del rapporto fra i due, idealmente maestro e allievo, verso una sorta di dura genitorialità: appare finanche in mano a uno dei due performer una bacchetta, di quelle che si usavano nelle scuole di un secolo fa per indurre i meno disciplinati al silenzio immobile. Un fronteggiarsi che passa dalle grandi domande al loro traslarsi nel senso della vita “pratica”.

Dall’infinito al carnale, all’umano, che è umano in quanto in relazione con altri umani, pare forse suggerire la creazione. Ma il portato di pensieri, l’effluvio verbale di considerazioni filosofiche è così continuo, ipnotico nel suo piano srotolarsi, che come sempre in queste condizioni ambientali, e come in fondo è giusto che sia, la mente di chi ascolta finisce ovviamente per agganciarsi magari a qualche parola, considerazione, per iniziare a viaggiare e a interrogarsi sul proprio vissuto, su quanto quelle riflessioni impattino sulla nostra vita.

La scelta scenografica minimalista e simbolica, gli elementi semplici, ma potenti, creano un ambiente sicuramente spirituale che stimola la riflessione e l’immaginazione del pubblico, che in questa immanenza scenografica si confronta con un pensiero mistico allineato, per certi versi, alla tradizione stoica e platonica, che poneva l’accento sul controllo delle passioni come via per il raggiungimento della saggezza e della felicità, indagando, come avviene in scena, il dialogo fra corpo e anima in costante tensione (forse proprio questo giustifica la scelta della voce off, come se a dialogare fossero le anime).

L’ascesi viene letta come metodo per armonizzare le dualità, liberando l’anima dalla schiavitù dei desideri materiali. Il movimento continuo da un luogo all’altro della scena, cui i due performer danno vita per tutto il tempo, simboleggia una ricerca incessante, radicata nell’idea che, forse, la perfezione non è mai completamente raggiungibile in questa vita. I movimenti sono studiati per creare una sincronia che esprime l’essenza del ritmo, in linea con il segno artistico di Castellucci, che vede il corpo come strumento per incarnare il tempo e lo spazio.

Contemplazione e azione restano per i due asceti e probabilmente anche per Castellucci strettamente interconnesse nel cammino verso la rivelazione. È un percorso di ricerca, questo che, dopo l’esperienza con la Socìetas Raffaello Sanzio, Claudia Castellucci ha intrapreso e che si è da subito focalizzato sull’insegnamento del movimento ritmico. Sono passati oltre 20 anni da quando, nel 2003, l’artista ha fondato la Stoa, una scuola dedicata al movimento ritmico. Ebbi personalmente a intervistarla nel 2009 nel periodo dei “Balli”, le danze orientate verso un’interpretazione del movimento che considerava il tempo come dimensione principale. Castellucci ha poi fondato prima la Scuola (2015-19) e poi la Compagnia Mòra, dalla nomenclatura agostiniana della minima pausa necessaria per distinguere due suoni.

Di quella ricerca fanno parte anche le creazioni Verso la specie, modellata sulla metrica della poesia greca arcaica, All’inizio della città di Roma, che esplora le prime transazioni sociali dell’umanità, e Il trattamento delle onde, basata sul suono delle campane. Un percorso che ha continuato a esplorare le profondità del movimento ritmico, integrando elementi di filosofia, musica e tradizioni antiche.

Da questo punto di vista, L’Infinito Carnale esprime una sua concettuale continuità con il passato, sebbene il tempo percepibile qui quasi sparisca nel suo definirsi scandito. Nessun battere e ritmare di passi, nessuna continuata sincronia a imporre il ritmo (sociale) in questo deserto, e forse la chiave di lettura è proprio nell’essere lontani dalla società. Il tempo sensibile, quello del tic tac o del battere e levare quasi si dissolve, come pure lo spazio, in cui si perde L’Infinito Carnale, dicono che i due concetti sono umani, mentre appena ci si allontana da quella macchia nera, tempo e spazio diventano relativi. Lo spazio scenico, descritto come «un deserto allo stesso tempo reale e immaginario», serve da sfondo per l’interazione dei due danzatori, i cui corpi si uniscono e si separano all’interno di questo ambiente evocativo.

Rispetto alle precedenti creazioni, oltre al vuoto scenico e allo studio (più o meno scandito, ma comunque sempre presente, dei ritmi e dei movimenti), un elemento di continuità è nella scelta dei costumi dell’Epilogo, affidati alla stilista Haimana, che riprende quella sorta di paggi rinascimentali con cappelli a larghe falde e con costumi aderenti di strana foggia al busto, già apparsi in precedenti creazioni della Castellucci, come appunto La seconda Neanderthal, ma in quel caso era stata l’artista stessa a disegnare i costumi (ebbi a scriverne qui, a testimonianza di quella pratica laboratoriale).

Rispetto alle precedenti creazioni, oltre al vuoto scenico e allo studio (più o meno scandito, ma comunque sempre presente, dei ritmi e dei movimenti), un elemento di continuità è nella scelta dei costumi dell’Epilogo, affidati alla stilista Haimana, che riprende quella sorta di paggi rinascimentali con cappelli a larghe falde e con costumi aderenti di strana foggia al busto, già apparsi in precedenti creazioni della Castellucci, come appunto La seconda Neanderthal, ma in quel caso era stata l’artista stessa a disegnare i costumi (ebbi a scriverne qui, a testimonianza di quella pratica laboratoriale).

Il nero, nella sua semplicità, riduce al minimo il superfluo e pone l’accento sui movimenti e sulle forme del corpo, elementi centrali in questa ricerca teatrale e coreografica. La neutralità cromatica contribuisce a spostare l’attenzione dallo specifico individuale al messaggio universale, creando una dimensione di astrazione e apertura interpretativa, una sorta di rimando al manichino di De Chirico, perso in uno spazio metafisico, che qui si perde in una dimensione rituale e contemplativa, attraverso la quale l’artista indaga tematiche spirituali e filosofiche. Anche lo spettatore a suo modo si perde in questo deserto, nell’immanenza infinita della natura e del silenzio che sovrastano il vociare umano, a cercarne un senso distillato, compito quantomai arduo, nel vociare chiassoso e pieno di barocchismi inutili del mondo in cui siamo immersi, la macchia nera della società.

Solo prendendo debita distanza, portandoci soli a parlarsi in pochi, a riattivare la comunicazione delle anime, pare dire Castellucci, e comunque non senza fatica e duri turbamenti, si può arrivare a un concetto profondo del sé, dell’esistere, al cospetto dell’infinito, di cui l’umano è comunque impercettibile granello.

L’INFINITO CARNALE

un omaggio alla forma del melodramma di Pietro Metastasio

interpreti Sissj Bassani, Pier Paolo Zimmermann

dialogo e coreografia Claudia Castellucci

composizione sonora e musicale Stefano Bartolini

recitazione del Dialogo Adele Masciello, Pier Paolo Zimmermann

autore delle luci Gianni Staropoli

abiti dell’Epilogo Haimana, Moldova

produzione Teatro Metastasio di Prato / Societas, Cesena

Prima Assoluta

Teatro Metastasio di Prato | 19 dicembre 2024