FABIO MASSIMO FRANCESCHELLI | Nel “maraviglioso” mondo del facebook italiano Osho Rajneesh è noto per il suo inattaccabile ruolo di testimonial dell’ironia romana. Nei meme che lo riguardano, spassoso è il contrasto tra i suoi grandi occhi spiritati, le sua lunga barba da guru, le frasi in romanesco con cui dispensa spicciola saggezza popolare. Perché mai sia toccata proprio a lui questa funzione è un mistero. Personalmente avrei visto con maggiore efficacia un Sai Baba, un Krishnamurti o, perché no?, un Benedetto XVI. In fin dei conti l’effetto comico del meme si manifesta in diretta proporzione alla distanza che passa tra la figura di un mistico disinteressato alle cose mondane e quella, improbabile, di un santone di quartiere detentore di una saggezza pragmatica e quotidiana. Più “elevata” è la figura del mistico, più il riso è assicurato. Ora, non ci sono dubbi che Osho possa essere definito un “guru”, ma sul mistico rivolto alla trascendenza qualche dubbio lo avrei e comunque se esistesse una classifica dei guru atipici lui sarebbe un serio candidato a comandarla.

Rajneesh Chandra Mohan Jain (11-12-1931 / 19-01-1990), in seguito conosciuto con l’appellativo di Bhagwan (dal sanscrito: il Sublime) e successivamente di Osho (dal giapponese: monaco, o anche maestro religioso, con la pronuncia che rimanda all’inglese “ocean”), inizia la sua inarrestabile ascesa nel mondo dei nuovi sincretismi religiosi a partire dal 21 marzo del 1953, giorno in cui vive un’improvvisa illuminazione e rivelazione spirituale le cui forme sono riconducibili alle principali tradizioni religiose indiane, Induismo, Buddismo, Giainismo. Assume quindi il nome di Bhagwan Shree Rajneesh, termina gli studi universitari in filosofia e dà inizio all’attività di conferenziere itinerante e maestro di tecniche meditative, professione di sempre maggior successo che lo porta nel 1969 alla fondazione della comune di Bombay, trasferitasi nel 1974 a Poona dove raduna alcune migliaia di seguaci indiani e occidentali. Nel frattempo pubblica i suoi insegnamenti vendendo milioni di libri in tutto il mondo (con conseguenti e abbondanti royalty).

Rajneesh Chandra Mohan Jain (11-12-1931 / 19-01-1990), in seguito conosciuto con l’appellativo di Bhagwan (dal sanscrito: il Sublime) e successivamente di Osho (dal giapponese: monaco, o anche maestro religioso, con la pronuncia che rimanda all’inglese “ocean”), inizia la sua inarrestabile ascesa nel mondo dei nuovi sincretismi religiosi a partire dal 21 marzo del 1953, giorno in cui vive un’improvvisa illuminazione e rivelazione spirituale le cui forme sono riconducibili alle principali tradizioni religiose indiane, Induismo, Buddismo, Giainismo. Assume quindi il nome di Bhagwan Shree Rajneesh, termina gli studi universitari in filosofia e dà inizio all’attività di conferenziere itinerante e maestro di tecniche meditative, professione di sempre maggior successo che lo porta nel 1969 alla fondazione della comune di Bombay, trasferitasi nel 1974 a Poona dove raduna alcune migliaia di seguaci indiani e occidentali. Nel frattempo pubblica i suoi insegnamenti vendendo milioni di libri in tutto il mondo (con conseguenti e abbondanti royalty).

Fin qui nulla di nuovo, sembrerebbe la biografia di uno dei tanti “frutti” della madrepatria del misticismo carismatico, il subcontinente indiano, ma Bhagwan (che ancora non ha assunto il nome di Osho) si dimostra un fuoriclasse nell’arte del bricolage filosofico-religioso, e nel fiorente mercato mondiale dei prodotti spirituali diviene il venditore che offre la soluzione vincente, la novità di maggiore appeal. Attinge a piene mani a pratiche yoga per la meditazione, al sufismo per le danze estatiche, al tantrismo per la sacralizzazione del sesso; predica una visione panteista della realtà mutuandola dall’induismo e dal vedismo; parla del tao, cita continuamente Eraclito e Nietzsche, definisce il buddismo zen come la religione più importante, stima e propone le pratiche di Gurdjieff e di Moreno, si affianca alle religioni del potenziale umano rifiutandone le aberrazioni settarie, esalta la scienza anticipando visioni e sensibilità transumaniste, denuncia la soffocante rigidità delle strutture religiose tradizionali d’Oriente e d’Occidente, reinventa il rapporto tra maestro e discepolo, nega il carattere di “religioso” al suo stesso insegnamento, partecipa di fatto alla controcultura degli anni settanta e ottanta. Osho crea un ponte tra Oriente e Occidente annullando la dicotomia storica che separa spiritualità e materialismo. Infine, forse il suo vero capolavoro, crea una comune di individualisti, un sogno di ascendenza quasi spinoziana, un organismo collettivo dove la soddisfazione dei desideri individuali è il collante e il carburante per il funzionamento della comunità.

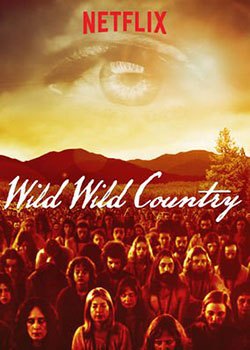

Fine della premessa, la minima necessaria vista la statura del personaggio, e irrinunciabile per affrontare un discorso sul documentario Wild Wild Country recentemente trasmesso in Italia da Netflix e che tanto favore ha riscontrato tra gli appassionati di serialità. Di che parla “realmente” Wild Wild Country? L’avverbio virgolettato ci preserva dall’ovvietà che il documentario sia rivolto alla persona del guru il quale, invece, rimane sullo sfondo, come un deus otiosus disinteressato (forse) dalla sua creazione, o come il proprietario di un impero economico che si ritira lasciando ogni gestione a un valido CEO. La serie racconta le vicende della comunità di Osho, i sannyasin (o, meglio, i neo-sannyasin), a partire dal momento in cui a Poona entrano in rotta di collisione sia con l’establishment religioso, gli induisti ortodossi, sia con quello politico, il Partito del Congresso di Indira Gandhi. Troppo disinvolta l’attitudine sincretista di Osho, anche per una religione tutt’altro che monolitica come l’induismo ma, soprattutto, inaccettabile per i tradizionalisti, così come per i politici, il ruolo che Rajneesh riserva al sesso nel cammino verso l’illuminazione. Su consiglio della sua segretaria e assistente personale Sheela Silverman, ribattezzata Ma Anand Sheela, nell’estate del 1981 la comunità intera migra in Oregon, contea di Wasco, dove Osho ha da poco acquistato un ranch di 26.000 ettari ad alcuni chilometri dalla città di The Dalles e nei pressi di un minuscolo paesino di nome Antelope. La folle idea del leader e della sua assistente è di costruire lì una città autosufficiente in grado di ospitare tutti i sannyasin, e nel giro di pochi mesi la follia diventa realtà: nasce la città di Rajneeshpuram con circa 5.000 abitanti a poca distanza dal paese di Antelope che di abitanti ne ha più o meno 50.

Questo è il contesto che occorre focalizzare per comprendere gli avvenimenti successivi. Siete una piccola comunità della provincia rurale americana, qualche decina di persone perlopiù pensionate; vi conoscete tutti, frequentate tutti lo stesso bar (l’unico del paese) e la stessa chiesa, ed è così da anni, decenni, un posto di timorati di Dio dove non accade mai nulla e chi ci vive è felice proprio perché non accade mai nulla. Poi d’improvviso, una bella mattina assolata, migliaia di stranieri, giovani capelloni provenienti da tutto il mondo, tutti vestiti d’arancione e che non venerano Cristo ma un santone dalla lunga barba bianca, che predicano la pace universale e soprattutto praticano l’amore libero, diventano vostri vicini, i vostri nuovi compaesani.

Focalizzato questo, ecco una rapida carrellata dei principali avvenimenti dei successivi 4 anni. Sorgono subito attriti e incomprensioni tra i residenti di Antelope e gli “arancioni”; i primi pongono la questione ai media e ai politici locali, i secondi tentano di mantenere un basso profilo. Osho si ritira in un meditativo silenzio e lascia la gestione della comunità nelle mani di Sheela Silverman. La comune si amplia, ha una sua rete stradale, fognaria, telefonica, ha la posta, negozi e alberghi, ha un proprio corpo di polizia, ha un sistema autonomo di produzione agricola, ha addirittura un aeroporto e organizza festival dove ospita fino a 15.000 discepoli. Aumenta l’ostilità della cittadina di Antelope e dei politici locali. Sheela passa al contrattacco e inizia ad acquistare case e appartamenti di Antelope spostando lì molti sannyasin. Inoltre, manda discepoli a reclutare clochard e senzatetto nelle varie metropoli americane per portarli a Rajneeshpuram con l’obiettivo di aumentare i cittadini americani residenti e di conquistare il Consiglio Comunale alle imminenti elezioni. Un attentato dinamitardo distrugge un albergo gestito dai sannyasin a The Dalles; i sannyasin si dotano di armi per autodifesa. Un’epidemia di salmonella contagia più di 700 persone a The Dalles; l’episodio viene definito il primo e più grande attacco di bioterrorismo in America. L’FBI indaga sulla comunità di Osho. Tensioni all’interno del gruppo dirigente di Rajneeshpuram con tentativi di omicidio su mandato di Sheela. Sheela, insieme ad un gruppo di suoi sodali, scappa dalla comunità e si rifugia in Germania, forse sottraendo alcuni milioni di dollari. Osho la disconosce e la accusa pubblicamente. Anche Osho tenta la fuga in aereo ma viene arrestato. Sheela viene arrestata in Germania ed estradata negli Stati Uniti. Osho patteggia e lascia gli Stati Uniti.

Il documentario s avvale di un’enorme quantità di filmati d’epoca e la narrazione è affidata alle particolareggiate testimonianze di alcuni dei protagonisti di entrambe le fazioni, in particolare la vera “mattatrice”, la minuta ma vulcanica Ma Anand Sheela, poi Philip J. Toelkes (Swami Prem Niren), avvocato di Osho e sindaco di Raineeshpuram, e Jane Stork (Ma Shanti B), fedele di Sheela e, per suo mandato, esecutrice di tentati omicidi.

Insomma, una “storia vera” eppure avvincente e sceneggiata come un ottimo thriller, un susseguirsi di colpi di scena che alimentano un conflitto crescente fino al definitivo inasprimento della battaglia tra due antagonisti inconciliabili. Se risulta chiara la presenza e l’azione del “male”, meno chiara è l’individuazione del malvagio assoluto anzi, netta è l’impressione che al di là delle sentenze ufficiali la vicenda sia andata fuori controllo per insipienza e intolleranza collettiva. Nel susseguirsi degli eventi l’esplorazione del dibattito tematico e morale si fa incandescente e trova il suo compimento in una semplice domanda: qual è il limite che devo porre alla mia libertà per far sì che questa corrisponda al rispetto della libertà dell’altro? Una questione di confini: quelli fisici, territoriali, che circoscrivono la terra e la proprietà della nuova comunità, e quelli etici che riguardano la difficile arte combinatoria tra l’espressione dei propri desideri e la loro negazione al fine di preservare la pace comune.

Torniamo quindi alla domanda iniziale: di che parla “realmente” Wild Wild Country? Di tante cose: di un’utopia che getta un ponte tra anni comunitari, i ’70, e anni di individualismo, gli ’80, e il cui fascino ha aggregato migliaia di persone; del fallimento fattuale della medesima utopia; di come sia difficile delimitare la propria libertà individuale quando questa entra in conflitto con un’altra, allo stesso modo legittima ma che a questa si oppone; di come difendendo l’ideale della libertà si finisca per militarizzare la propria e l’altrui vita; di come si possa alimentare e solidificare un ego ignorando, negando o anche mistificando i propri errori e le proprie incoerenze. Infine, se è vero che lo sguardo dello spettatore coglie preferibilmente quel che gli appare utile, o attuale, allora la serie parla anche delle insidie della convivenza multiculturale o, più semplicemente, più “radicalmente” direi, di come il rifiuto dell’altro nasconda la semplice voglia di restare se stessi (conatus, ovvero perseveranza di autoconservazione secondo Baruch Spinoza) senza mettersi in discussione e rifiutando l’obbligo di giustificare la propria scelta. In nome del diritto alla propria integrità si diviene integralisti e le ragioni dell’altro sono solo le odiose armi del nemico. Una serie, direi, la cui visione è necessaria ancor più che consigliata.

Wild Wild Country

documentario USA, distribuito da Netflix, anno 2018.

Produzione esecutiva di Mark Duplass & Jay Duplass.

6 episodi.