MATTEO BRIGHENTI | Immaginare spazi dove gli altri vedono soltanto il vuoto. Il lavoro dello scenografo è un esercizio di fantasia applicata allo sguardo. Quando vuoto è diventato il tempo, confinato a casa dall’emergenza Coronavirus, Emanuele Sinisi ha creato un palcoscenico disegnato tutto per sé: TeatroPandemico. Il teatro è diventato così un cerchio di macchine, le cabine in spiaggia oppure le coperte per il pic-nic. «Come tutti, ero in un tempo alterato e inedito, in un ambiente limitato, soggetto a preclusioni di diverso genere. Tra queste – spiega in esclusiva a Pac – la più dura da reggere era quella di non poter fare teatro o di non poterci andare per vedere uno spettacolo. TeatroPandemico, muovendo da questa limitazione, si è rivelato essere processo creativo terapeutico».

Barese, classe ’84, Sinisi è architetto, scenografo, docente all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Attivo soprattutto nell’opera lirica, tra i suoi prossimi impegni ci sono il debutto al Teatro Real di Madrid con la prima assoluta della tragedia contemporanea Marie di German Alonso per la regia di Rafael Villalobos, Il matrimonio segreto di Domenico Cimarosa diretto da Roberto Catalano all’Opera di Tenerife, Werther di Jules Massenet diretto da Stefano Vizioli al Teatro Sociale di Como. «TeatroPandemico non è un manifesto, né un’operazione sostitutiva al teatro ufficiale – chiarisce – lascio queste missioni a chi ha genio e abbandono necessari. È un insieme di episodi creativi molto personali, dal linguaggio grafico estremamente asciutto e con una numerazione progressiva. Di sicuro sono emergenziali, destinati a dissolversi o a ibridarsi».

È una precisazione importante, doverosa, dal momento che alcuni hanno travisato l’intento di Emanuele Sinisi, accogliendo il suo progetto in un’ottica meramente attuativa, valutandone solo la fattibilità in vista delle misure anti Covid-19 per la riapertura dei teatri. Quando, invece, tutto si fonda sulla provocazione dell’ironia e dell’intelligenza. «Nel progettare scenografie mi capita di usare l’ironia, spesso c’è una intenzionale ambiguità nella configurazione di certi spazi – chiarisce – c’è un accostamento di linguaggi e stili diversi tra loro, se funzionale alla drammaturgia. Ecco, ironia, ambiguità e libero accostamento ricorrono nelle immagini di TeatroPandemico». Una visione che esalta la necessità di chi fa teatro e la libertà di chi lo guarda.

Comincio gli incontri di questi mesi sempre dal medesimo punto. La maggior parte di noi ha definito questo come un “tempo sospeso”. Che cosa significa per te?

Vedo le sospensioni come adeguate e fisiologiche risposte compensatorie a una cinetica fuori controllo. Se ci rifiutiamo di contemplare le sospensioni, nelle nostre vite, saranno le sospensioni a sorprenderci. E così è stato, pare. Non sento di aver sofferto, perché della sospensione ho accettato immediatamente la sua naturale sussistenza. Sospensione tuttavia non equivale a paralisi: in perenne stato di vigilanza e da nuovi punti di vista, si ha modo di sfogliare il passato, di ricollocare scelte per progettare fasi future. Sono tra quelli che di questo tempo hanno colto germinazioni di opportunità. È stato un tempo estremamente stimolante e fecondo da un punto di vista creativo. È stato un tempo sospeso, funzionale a processi di elaborazione.

Come è nata l’idea di TeatroPandemico?

In seno alla necessità di fare teatro a ogni costo. Inoltre, lo stato di preclusione degli spazi performativi mi ha spinto a lavorare di creatività. Piuttosto che abbandonarmi a nostalgie o cedere alla paralisi, ho cominciato a schematizzare e visualizzare possibili modalità relazionali tra pubblico e performance, con un grado accettabile di compatibilità con quanto stiamo affrontando e senza mai rinunciare all’incontro tra performer e spettatore. Nell’entusiasmo di chi con la creatività vuole sfogarsi, nell’impeto di chi si sente legato a qualcosa che gli viene portata via, hanno preso forma idee piuttosto divertenti e provocatorie, di una provocazione che ha sorpreso me prima di tutto. Alcuni mi hanno chiesto se ci fosse un collettivo di creativi dietro tutto questo. In realtà, ho lavorato in autonomia e senza particolari scopi. A un certo punto, però, sembra essersi innescato un interesse che ha generato un dialogo vivacissimo. Sfruttando questo dialogo mi piacerebbe che le bizzarre proposte di TeatroPandemico venissero date in pasto a drammaturghi, registi, attori, ingegneri del suono, artisti visivi, costumisti, pedagogisti, filosofi, sociologi, per consentirne approfondimenti ulteriori.

Hai scritto: “TeatroPandemico non proclama soluzioni, ma propone scenari episodici, instabili, mutevoli”. Si tratta quindi di una provocazione? Rivolta a chi? Alle istituzioni, agli attori, agli scenografi, agli spettatori?

Non ho messo in conto destinatari. Era me stesso che volevo sin dall’inizio sollecitare e provocare. Riporti uno tra i motti che hanno cadenzato le pubblicazioni su Facebook di TeatroPandemico, frasi che intendevano esporre alcuni assunti o chiarire dei requisiti; come ad esempio: “TeatroPandemico non necessita di luoghi, ma di dispositivi relazionali” oppure “TeatroPandemico considera la comunione tra attore e spettatore sacra e fondante”. Frasi estremamente sincere per ciò che riguarda i contenuti e il messaggio, ma dall’intonazione volutamente stucchevole e sconvenientemente solenne, da manifesto quasi. Ancora una volta sentivo di veicolare un contenuto per leggera antitesi stilistica. Mi spiego: col motto che tu citi, mi premeva sottolineare con fare declamatorio e perentorio una linea tutt’altro che perentoria scelta per TeatroPandemico. Gli scenari proposti sono episodici perché circoscritti nel tempo, in un tempo legato a uno stato emergenziale, sono instabili e mutevoli perché contingenti.

Hai scritto ancora: “Malgrado la connaturata entropia e i prevedibili travisamenti social, TeatroPandemico è qualcosa di diverso rispetto a un cerchio di automobili”. Che cosa è stato travisato?

Alcuni, pochi a dire il vero, purtroppo non hanno colto l’ironia e la leggerezza di TeatroPandemico, che per me restano ancora assolutamente palesi. Come ritengo non sia stata colta, in alcuni casi, la caratteristica emergenziale delle proposte. Ho la sensazione che alcuni abbiano creduto che mi atteggiassi a eversivo. Per quanto dirette, le immagini di TeatroPandemico richiedono un certo tempo di lettura come di un certo tempo di assimilazione. E chi ha travisato temo andasse di fretta.

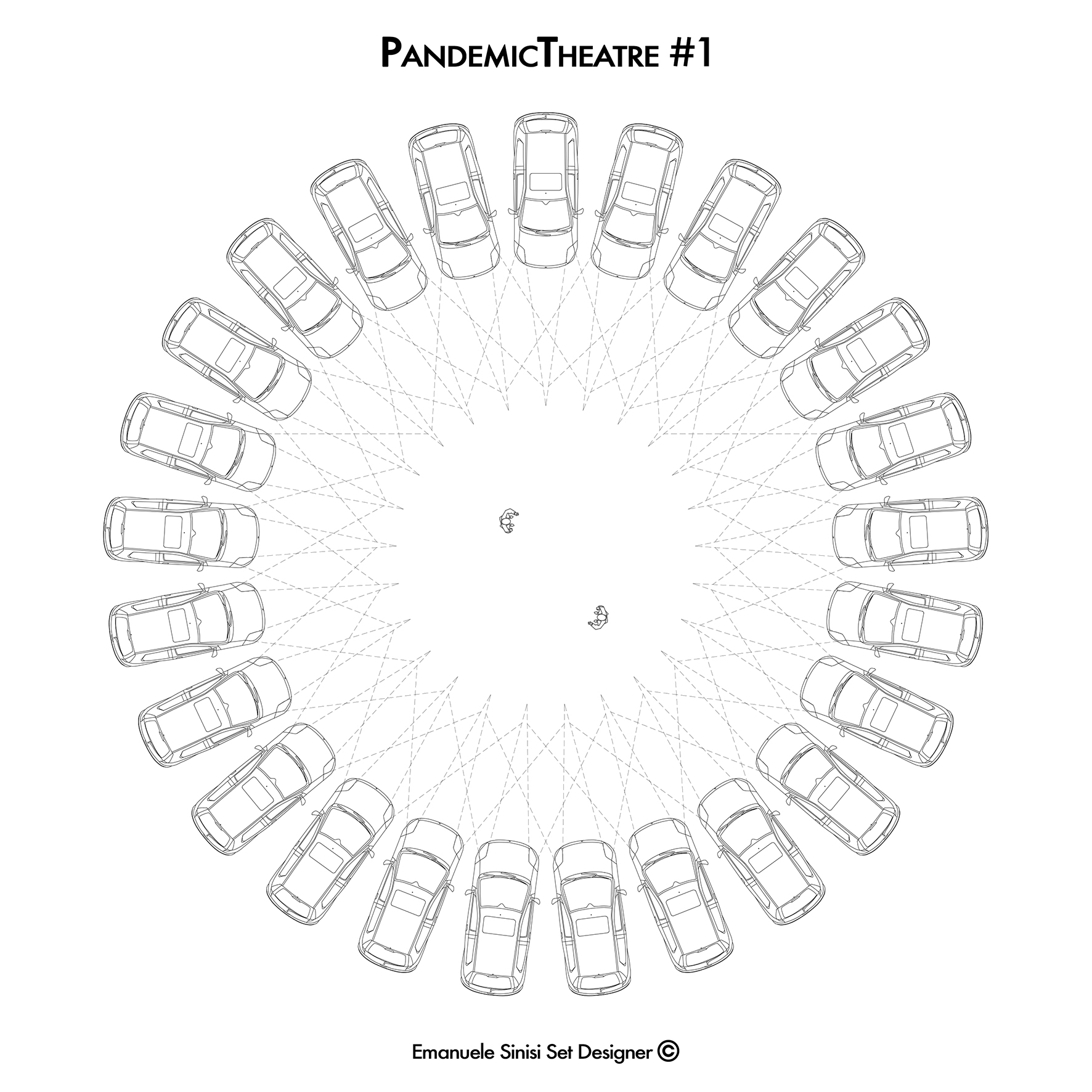

Ecco, prendiamoci allora il tempo di ripercorre insieme la serie completa, immagine per immagine. Nella prima, appunto, un cerchio di macchine illumina con i fari il centro della scena. Pare di vedere l’installazione Five Car Stud di Edward Kienholz. È il teatro nell’era del ritorno del drive-in?

Ecco, prendiamoci allora il tempo di ripercorre insieme la serie completa, immagine per immagine. Nella prima, appunto, un cerchio di macchine illumina con i fari il centro della scena. Pare di vedere l’installazione Five Car Stud di Edward Kienholz. È il teatro nell’era del ritorno del drive-in?

Questa immagine ha fatto da miccia ed è stata condivisa fino a raggiungere più di 300.000 profili social. Eppure, ora che guardo tutta la serie, non sembra essere la più vincente nella sua architettura concettuale.

Alcuni hanno parlato di trasposizione teatrale del drive-in, altri hanno visto nel cerchio di automobili, addirittura, la forma del Coronavirus, tu trovi un rimando all’installazione di Kienholz dalla quale, nonostante la coincidenza del recinto di auto, devo prendere le distanze: effettivamente Kienholz mette in atto una teatralizzazione, ma con intenzioni molto diverse, visto che al centro vi è un atto di sadismo e violenza umana che sconvolgono a tal punto il fruitore da allontanarlo.

Ho banalmente pensato all’abitacolo delle automobili come a un’appendice cinetica dei nostri nuclei domestici, unità mobili rassicuranti quasi quanto la privacy domestica. In auto raggiungiamo il centro commerciale, il cinema, un luogo di vacanza o il teatro. Perché non prendere l’auto per “comporre” uno spazio teatrale, delimitando un’area che spontaneamente diventa campo performativo energetico? Del resto il teatro, agli albori dell’umanità, non nasceva forse con un cerchio tracciato a terra?

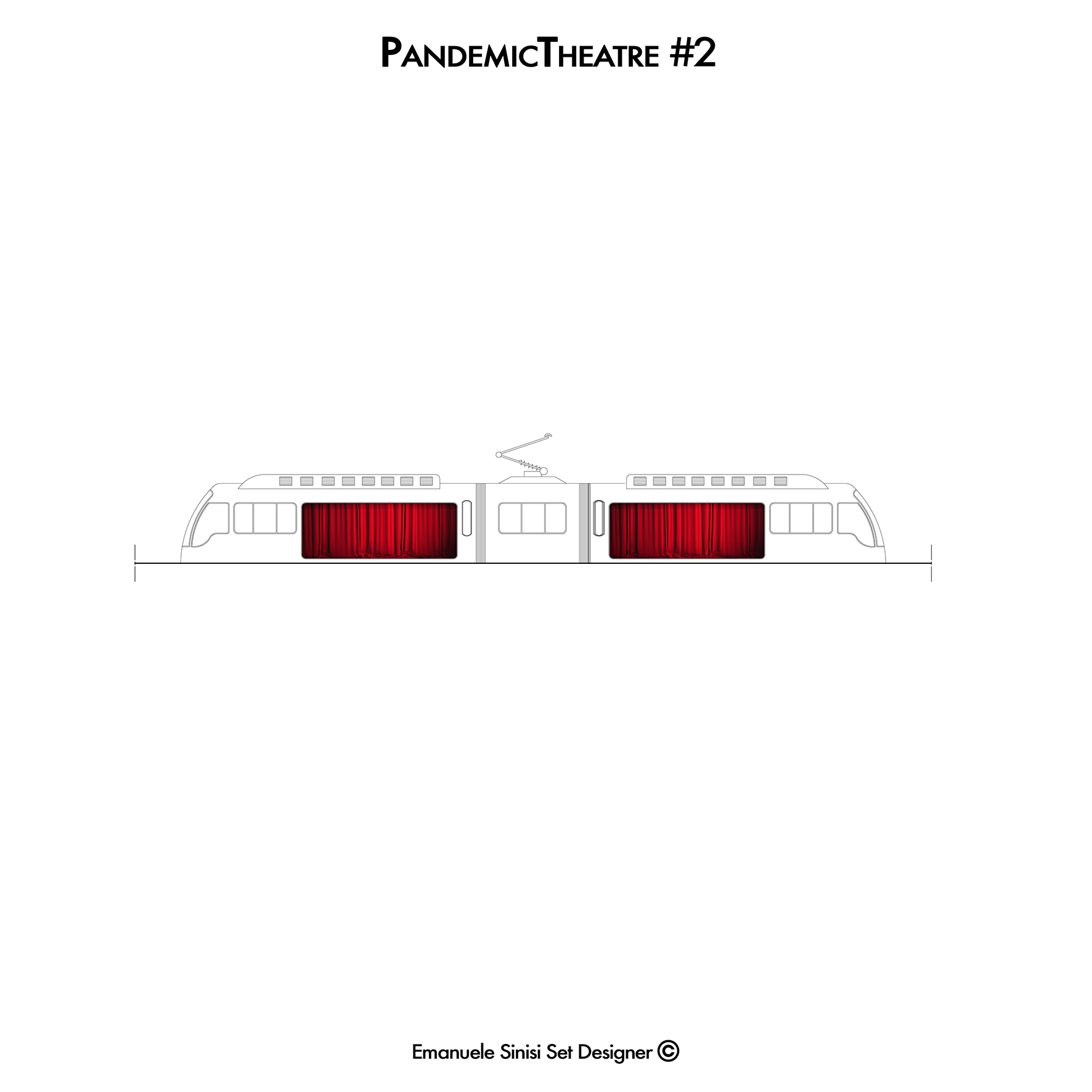

Nella seconda immagine sono gli scompartimenti di un treno a far da palcoscenico. Un vagone-teatro, come quello che Gli Omini avrebbero voluto realizzare nel 2018 al termine del loro Progetto T e che ricorda il Vagon del Saber, il vagone che è biblioteca e scuola costruito in Equador dal gruppo di architetti El Borde. Il Carro di Tespi va incontro al pubblico ad alta velocità?

Nella seconda immagine sono gli scompartimenti di un treno a far da palcoscenico. Un vagone-teatro, come quello che Gli Omini avrebbero voluto realizzare nel 2018 al termine del loro Progetto T e che ricorda il Vagon del Saber, il vagone che è biblioteca e scuola costruito in Equador dal gruppo di architetti El Borde. Il Carro di Tespi va incontro al pubblico ad alta velocità?

Onestamente non conosco il Progetto T. Il Vagon del Saber, invece, lo avevo intercettato su una rivista di architettura. A ogni modo sono operazioni che hanno un chiaro impulso comune, quello di portare un contenuto culturale direttamente a chi vuole goderne. Piuttosto che ai treni, avevo guardato a tram e metropolitane pensando a una incidenza di tipo urbano. Sì, l’ammiccamento al Carro di Tespi può reggere. L’evento teatrale, qui, è concepito come flusso, si insinua nella rete urbana e raggiunge lo spettatore, sorprendendolo. Nelle città sta cambiando la segnaletica orizzontale affinché si rispettino le distanze di sicurezza. Sulle banchine di fermate del tram e stazioni dei metrò appaiono cerchi colorati di stazionamento. Pensa se, mentre aspetto un treno, all’improvviso si apre davanti a me un sipario rosso, vedo e sento un attore che legge una poesia, che recita un breve monologo e che poi scompare.

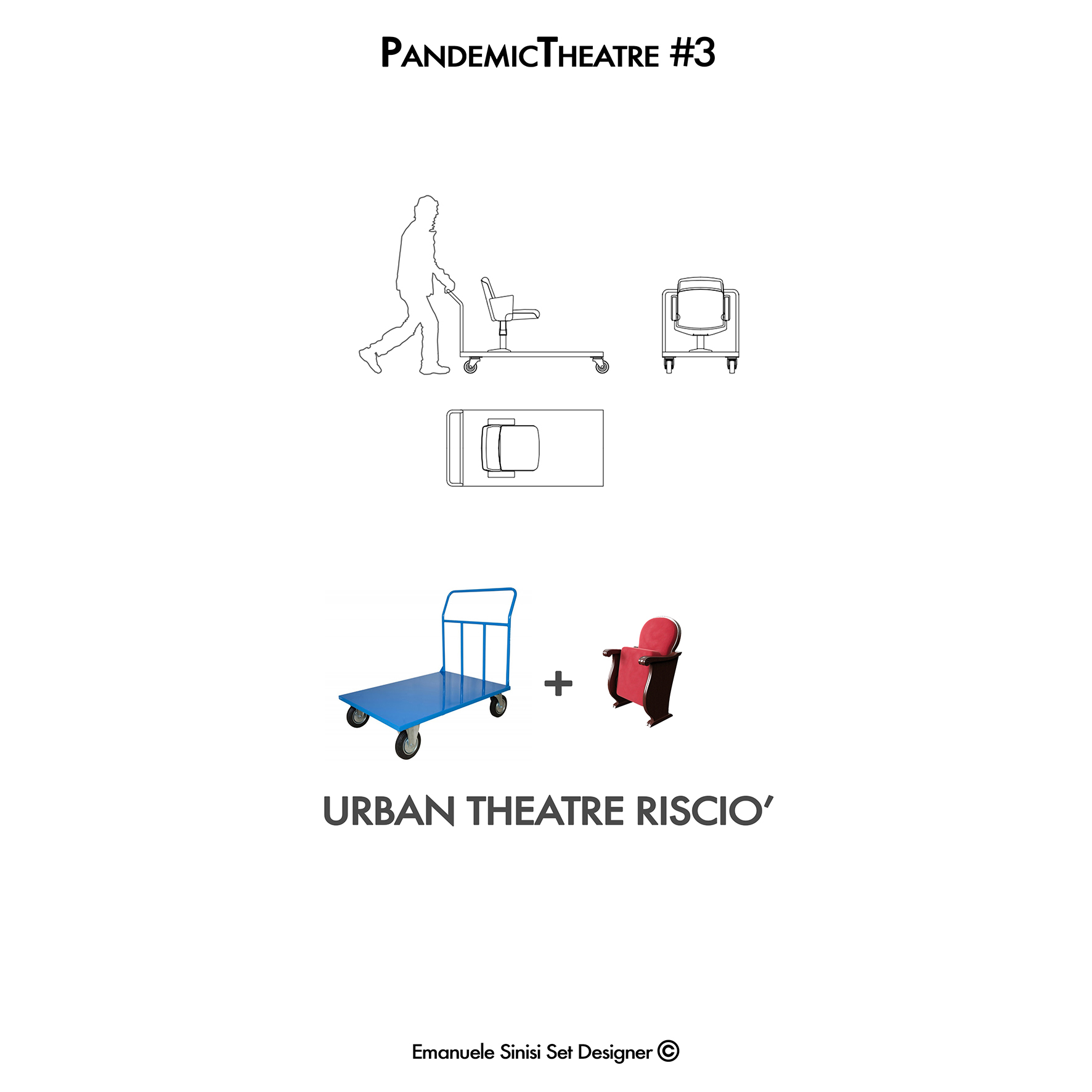

Nella terza immagine uno spettatore sposta la sua poltrona su un carrellino. Pare il negativo della precedente: se il teatro non trova il pubblico è il pubblico a dover seguire il teatro?

Nella terza immagine uno spettatore sposta la sua poltrona su un carrellino. Pare il negativo della precedente: se il teatro non trova il pubblico è il pubblico a dover seguire il teatro?

Ancora una volta viene ammessa l’identità di uno spettatore mobile e spontaneo. In questo caso ho pensato: come posso realizzare una postazione teatrale mobile e autonomamente assemblabile? È nato l’Urban Theatre Risciò, risultato dell’unione di un carrello industriale con una poltroncina rossa di teatro. “Tutto è architettura!” ebbe a dire Hans Hollein. E se tutto fosse teatro? Teatralizziamo la realtà! Forse, non c’è nemmeno una performance da raggiungere. Prendo il mio risciò e vado a godermi la vista di un paesaggio o un tramonto.

La quarta immagine è dedicata ad Antonin Artaud, che da Place de la Concorde, a Parigi, si scompone nei pixel dei nostri schermi in cui ci giochiamo le nostre vite in diretta. I padri del teatro ci vegliano e ci giudicano?

La quarta immagine è dedicata ad Antonin Artaud, che da Place de la Concorde, a Parigi, si scompone nei pixel dei nostri schermi in cui ci giochiamo le nostre vite in diretta. I padri del teatro ci vegliano e ci giudicano?

Qui pensavo al proliferare dei droni che sorvolavano o sorvolano ancora le nostre città per intercettare anomalie comportamentali. E se, invece, a essere intercettati fossero i ritratti dei padri del teatro del Novecento, che ancora vegliano sul nostro difficile presente, per ricordarci che sono vivi in mezzo a noi e ci consolano e ci sostengono? Qui c’è Artaud a Parigi, ma ho pensato a Brecht a Berlino o Pirandello in un teatro greco del Sud Italia. È il risultato anche di una riflessione elementare sul mutare dei rapporti prossemici in questa fase storica. L’immagine, infatti, si accompagnava al titolo PIXEL PROXEMICS. I ritratti sono composti da unità quadrangolari di due metri per due che rivestono le superfici di piazze urbane, garantendo il distanziamento. L’invito era di ritualizzare un abbraccio, una comunione con i padri del teatro, invadendo queste pavimentazioni, con l’accortezza di restare nel proprio pixel.

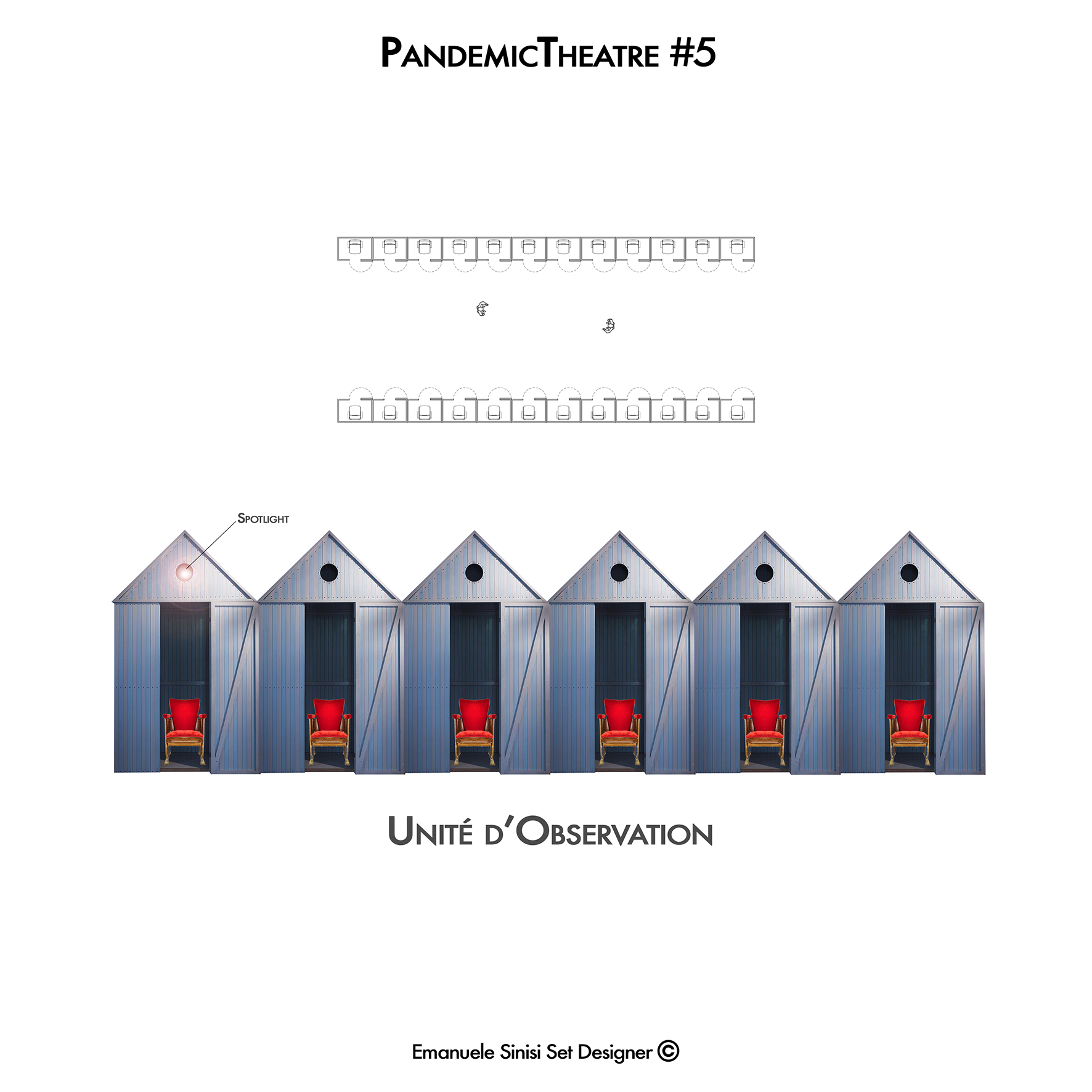

Nella quinta immagine affronti un ipotetico palcoscenico balneare. Al posto dei palchetti, ci sono le cabine tipiche degli stabilimenti. Il teatro lo si trova anche “on a solitary beach”, per citare la canzone di Franco Battiato?

Nella quinta immagine affronti un ipotetico palcoscenico balneare. Al posto dei palchetti, ci sono le cabine tipiche degli stabilimenti. Il teatro lo si trova anche “on a solitary beach”, per citare la canzone di Franco Battiato?

Non sai quanto mi fai felice citando Battiato, visto che sono un suo fan. E il riferimento a Summer on a solitary beach sembra essere proprio adeguato, soprattutto quando il maestro canta: “L’aria delle cose diventava irreale”. Tutti preoccupati su come tornare al mare in sicurezza, studi di architettura gareggiano per soluzioni high-comfort in spiaggia. Sull’impatto estetico c’è da sentirsi a disagio. Poi ho visto le cabine balneari e mi sono sembrate delle unità pronte, disponibili, che si presentano come fronte di osservazione precostituito. Allora, torniamo in spiaggia, comodi e in sicurezza nelle “unità d’osservazione” (l’ammiccamento libero e disincantato è a l’Unité d’Habitation di Le Corbusier) per contemplare un tramonto sull’acqua, o per ascoltare un concerto in riva al mare, o per osservare Tadeusz Kantor che dirige le onde.

La sesta immagine rappresenta un anfiteatro composto solo da iPhone. “Questo è un falso!”, sta scritto in grassetto maiuscolo. È una presa di posizione contro i cellulari in sala? Contro il teatro in streaming?

La sesta immagine rappresenta un anfiteatro composto solo da iPhone. “Questo è un falso!”, sta scritto in grassetto maiuscolo. È una presa di posizione contro i cellulari in sala? Contro il teatro in streaming?

Con questa immagine si apriva una parentesi smaccatamente provocatoria, azzarderei polemica, di TeatroPandemico, che dura ancora per le due immagini successive. Non è una presa di posizione contro lo streaming, di cui tanto ho goduto nella quarantena. Mai come in questo periodo la tv e la rete sono state così sature di cultura (vivaddìo!). Ha destato una certa perplessità la proposta di un teatro on-demand con relativo pagamento di canone. Questo, oltre a non tenere conto della comunione fisica di spettatore e attore, non offre soluzioni sulla cosa più difficile da gestire in questo momento, che non mi sembra essere il pubblico, ma il palcoscenico.

Nella settima immagine compaiono due cartelli segnaletici e sotto l’invito: “Non dimenticare la maschera e indossala in modo appropriato!”. Una è chirurgica, l’altra, però, è una maschera a forma di becco usata dai medici della peste (nel XVII secolo si credeva che servisse a purificare l’aria avvelenata). Il teatro, ormai, è un appestato?

Nella settima immagine compaiono due cartelli segnaletici e sotto l’invito: “Non dimenticare la maschera e indossala in modo appropriato!”. Una è chirurgica, l’altra, però, è una maschera a forma di becco usata dai medici della peste (nel XVII secolo si credeva che servisse a purificare l’aria avvelenata). Il teatro, ormai, è un appestato?

Il teatro è appestato nei termini in cui possiede la medesima forza pervasiva di una pestilenza (sto ancora studiando Artaud per concedermi il lusso di poterla pensare come lui). Il teatro è pandemico. Ho voluto aggettivarlo in questo modo non tanto perché nato in seno a una pandemia, ma per riconoscere al teatro un indice di contagio degli animi esagerato. Ho scritto una volta: “Let’s make theatre a pandemic!”, “Facciamo del teatro una pandemia!”. La settima immagine è diventata la stilizzazione di un pubblico che fronteggia un attore. Se l’umanità cerca di sopravvivere usando la mascherina, il teatro cerca di sopravvivere strenuamente col medesimo espediente. Ma il simbolo del teatro non è proprio una maschera?

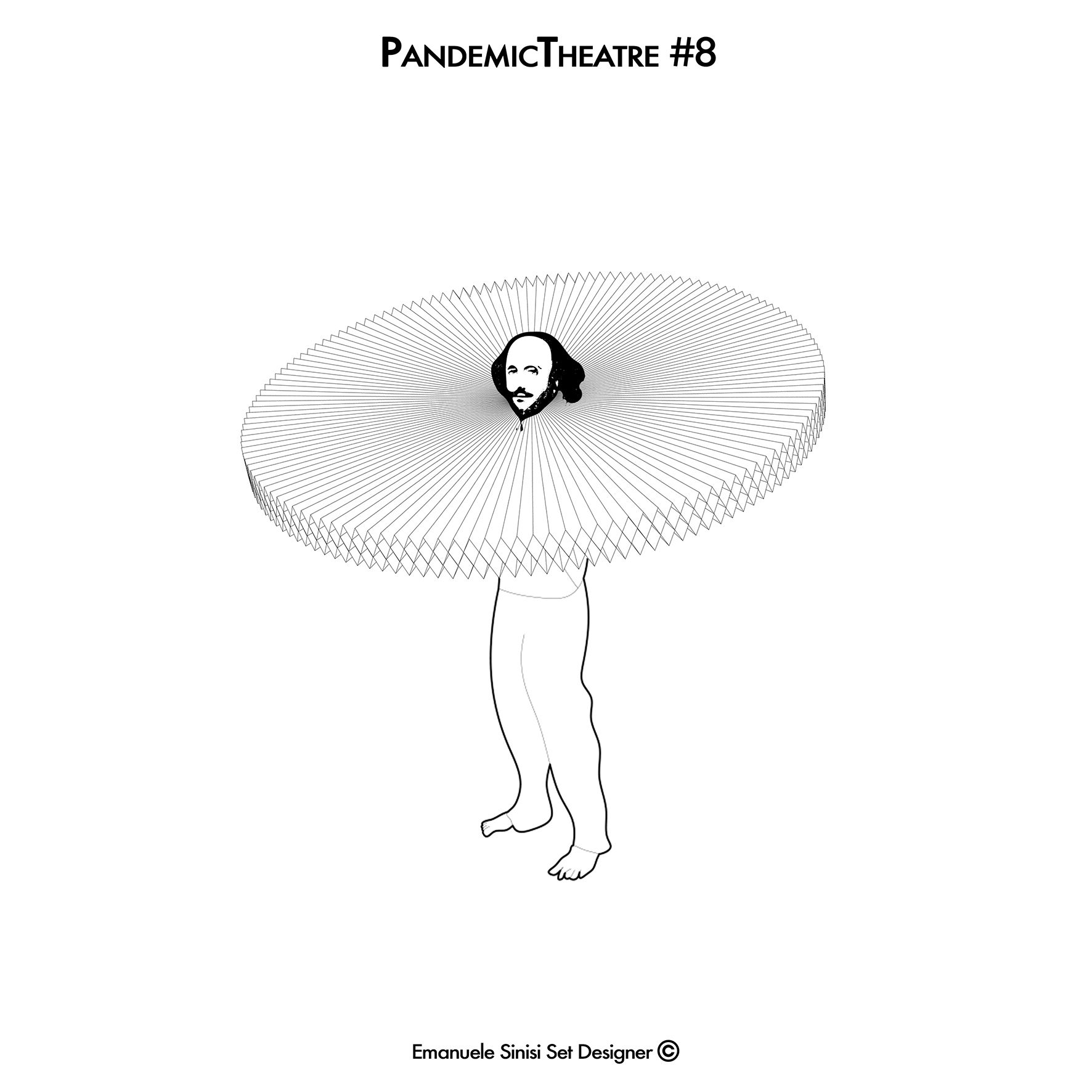

Nell’ottava immagine il Bardo William Shakespeare in persona indossa una gigantesca gorgiera per tenere la distanza di sicurezza. Considerando l’inglese BARD come un acronimo, trovi le parole Banal-Actors-Ruff-Device. Cosa significa?

Nell’ottava immagine il Bardo William Shakespeare in persona indossa una gigantesca gorgiera per tenere la distanza di sicurezza. Considerando l’inglese BARD come un acronimo, trovi le parole Banal-Actors-Ruff-Device. Cosa significa?

Ho costruito questa immagine col sorriso sulle labbra. Il marchio di questo enorme collare, pandemicamente certificato, è, come dici, chiaro riferimento al Bardo dell’Avon. Sulla traduzione inglese The BARD, è nato un divertissement linguistico che si traduce in Banale Dispositivo a Gorgiera per Attori. È chiaramente una provocazione, un invito dadaista rivolto ad attori e costumisti, chiamati a inventarsi protesi corporee che definiscano una nuova prossemica del palcoscenico, diventando esse stesse segni drammaturgici sfruttabili.

La nona e ultima immagine è il prototipo di un kit per due persone con dentro cuscini, mascherine, binocoli, flûte di prosecco e una coperta impermeabile, che si può stendere a propio piacimento. “Sempre con te. Nella buona e nella cattiva sorte” è lo slogan. A teatro come a un pic-nic? Magari pure nudi, come nel quadro Colazione sull’erba di Édouard Manet?

La nona e ultima immagine è il prototipo di un kit per due persone con dentro cuscini, mascherine, binocoli, flûte di prosecco e una coperta impermeabile, che si può stendere a propio piacimento. “Sempre con te. Nella buona e nella cattiva sorte” è lo slogan. A teatro come a un pic-nic? Magari pure nudi, come nel quadro Colazione sull’erba di Édouard Manet?

Questa è la più recente (non so ancora se ultima) proposta di TeatroPandemico, la più articolata, che ha richiesto l’elaborazione di tre immagini. Ancora una volta si tratta di una riflessione sulla possibilità di configurare uno spazio teatrale spontaneo su libera iniziativa dello spettatore. Tutto si riassume in una operazione di merchandising del Portable Palchetto Kit. È un cestino da pic-nic a tutti gli effetti, dal contenuto accattivante che ricorda caratteristiche e rituali del teatro di una volta: il rosso ridondante, il damascato, il binocolo per puntare il “palco”, il piacere di un bicchiere di prosecco consumato durante l’intervallo. La coperta ornamentale ha la sagoma planimetrica di un palchetto teatrale e costituisce una unità modulare componibile. A un pubblico spontaneo è concessa la possibilità di configurare spazi teatrali molteplici: riconoscibili e tipologici o casuali.

A teatro come a un pic-nic? Perché no? Ai nostalgici, in particolare, farebbe piacere. Ti riporto una curiosità: in alcuni teatri italiani storici hanno rinvenuto cucine ai vari ordini di palchi, che, a quanto pare, erano operative durante gli spettacoli, per permettere al pubblico di consumare cibo nel proprio palchetto. La diffusione del Portable Palchetto Kit è stata preceduta da una serie di fotomontaggi, approntati con lo scopo di creare aspettativa. In uno di questi avevo utilizzato proprio Le Déjeuner sur l’herbe di Manet, sostituendo il cestino da pic-nic originale del dipinto con quello rosso del kit. La nudità è a rischio e pericolo del palchettista improvvisato che ha voluto credere troppo nella pubblicità.

Questi disegni, in teoria, potrebbero mai diventare progetti realizzabili?

Certo! A patto di preservarne i presupposti ironici o provocatori. Sono, al momento, in contatto con artisti del Lussemburgo e con uno studio di architettura spagnolo che hanno manifestato interesse per alcune proposte. Assecondo gli eventi. Al momento la fattibilità è secondaria, rispetto a un dialogo e a una condivisione di idee assai stimolanti.

Alla base di TeatroPandemico c’è da parte tua l’idea che si può fare teatro sempre, comunque e dovunque, “anche all’inferno”, come dice Eugenio Barba?

Barba, in un altro toccante testo, parla anche di “selvaggia necessità” di chi fa teatro. Necessità è una parola che ho già usato e che amo molto usare quando parlo del mio mestiere. Se si manifesta questa condizione, evidentemente non c’è limite che tenga e non c’è luogo o contesto o fase storica in cui non si possa fare teatro.

Il vero spettacolo sembra essere il pubblico.

Mi accorgo solo adesso che TeatroPandemico concede al pubblico un potere straordinario. Dotato di certi dispositivi, il pubblico arriva finanche a coincidere con il luogo del teatro, configura tale luogo ovunque, spontaneamente, arbitrariamente, permettendo all’evento performativo di manifestarsi; altrettanto arbitrariamente può farlo crollare disperdendosi e decretando la fine dello spettacolo in ogni momento. Non solo il pubblico sembra essere il vero spettacolo, ma sembra diventarne il regista. Non ti nascondo che sorrido, perché da giorni sto pensando a una tribuna che fronteggia un grande specchio sulla cui cornice scorre la scritta: “You are spectacular!”.