RENZO FRANCABANDERA | Questa è una storia di gatti e vecchi. Di stanze e animali dalle molte vite.

Il ritorno sulla scena di Simone Perinelli dopo la pausa pandemica è una combinazione di simboli onirici e parole sul passaggio dell’identità. La creazione si ispira ad una serie di letture, a partire da Jung.

Perinelli ricorda negli intensi e dettagliati appunti per lo spettacolo, una frase del grande maestro della psicanalisi, che nel Libro Rosso chiede proprio a sé stesso dove si trovi l’Anima, fino ad arrivare, in altri scritti, a tessere una sorta di elogio del mistero, dell’inarrivabile, non in senso religioso ma rispetto al sistema del conosciuto in assoluto, lasciando uno spazio importante alla sfera dell’inspiegabile:

«È importante avere un segreto, una premonizione di cose sconosciute. L’uomo deve sentire che vive in un mondo che, per certi aspetti, è misterioso; che in esso avvengono e si sperimentano cose che restano inesplicabili. Solo allora la vita è completa» dice Jung, in Ricordi, come richiama Perinelli nelle note di regia.

Il lavoro dell’artista dentro l’ambiente creativo della compagnia Le vie del fool, negli anni, ha portato ad originali creazioni centrate tanto sulla figura stessa dell’artista, quanto sul concetto esistenziale, sulla condizione del vivere umano, rese entrambe in scena non attraverso vicende realistiche, ma sempre in modo metaforico.

L’artista rivela, in questo impianto teorico, la capacità di relazione empatica con lo spettatore, aspettandolo sull’uscio del surreale, per accompagnarlo a una condizione di progressivo ingaggio dell’ambiente psichico di cui il teatro è caverna, anticamera.

Pare dunque di poter immaginare che nel percorso di Perinelli, si sia maturata l’idea che l’artista sia una sorta di medium, e la pratica artistica una delle vie di iniziazione al mistero, alla ricerca di sé.

Pare dunque di poter immaginare che nel percorso di Perinelli, si sia maturata l’idea che l’artista sia una sorta di medium, e la pratica artistica una delle vie di iniziazione al mistero, alla ricerca di sé.

ANIMA!, creazione che probabilmente sta cercando proprio la sua versione definitiva e pulita, ha avuto un’anteprima alcuni giorni fa al Teatro del Giglio, per uno degli appuntamenti della rassegna Lucca Visioni, promossa dalla storica compagnia del Teatro del Carretto.

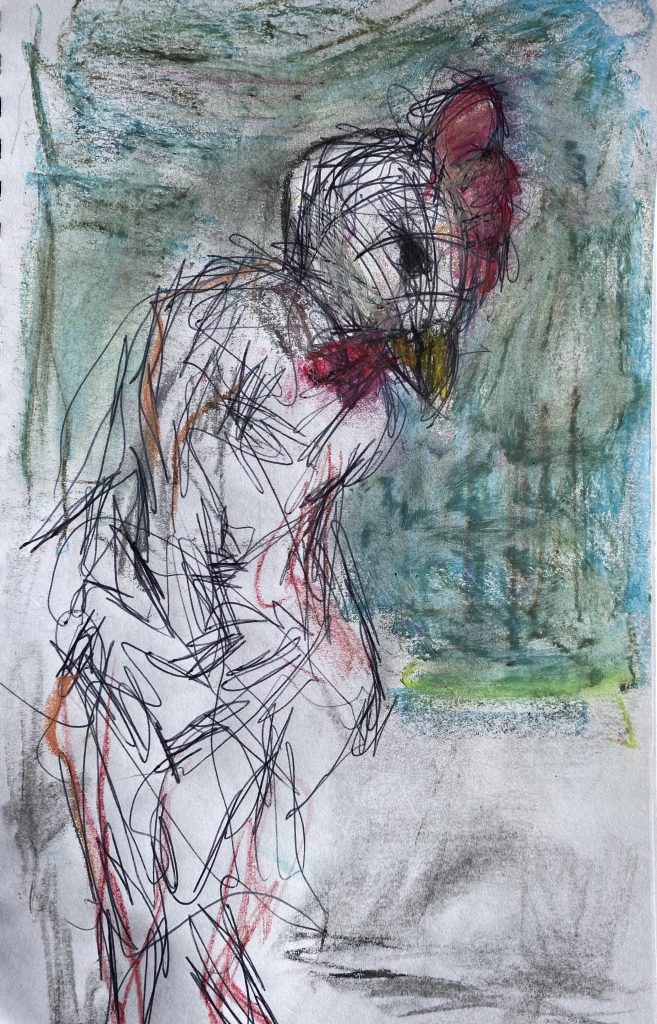

Lo spazio scenico è una sorta di palestra delle emozioni. Perinelli nei suoi lavori indossa sempre una aderente tutina da jogging e, anche in questo allestimento, sotto i vari travestimenti, mantiene come una pelle aderente di tessuto, quell’irrinunciabile auto rappresentazione. È la palestra dell’emotivo, per porre in essere quelle pratiche il cui fine è ottenere il superamento degli automatismi psicologico-esistenziali che condizionano la vita dell’essere umano. In questo luogo di esercizio, che per Perinelli è il teatro e la rappresentazione, avvengono, in questo come in altri suoi lavori, fondamentalmente due cose: la prima è il ricorso a una sorta di flusso di coscienza poetico, l’altro un flusso di immagini e azioni simbolico.

Lo spettacolo si apre con l’artista che arriva in scena, con un travestimento quasi pulcinellesco, recando con sé un secchio e un sacco in un ambiente notturno. Si ferma riversa il contenuto bianco del sacco nel secchio. Con voce imbarbonita, in un sussurro che diventa quasi vaticinio, l’uomo ripercorre le sue azioni e dice: «Prendo l’acqua, ci metto il sale, ma… Non sento il mare!»; e lo ripete, andando poi via di scena, e continuando a gridarlo da dietro le quinte come un vecchio pazzo che ti incontra per strada ti dice una cosa che risuona come verità, e prosegue a ripeterla, nella sua follia, portandosela via con sé.

Il paradosso è chiaro: non è la combinazione di due ingredienti base a creare un ambiente complesso, ricco di vita e profumi identitari. Quell’odore che la mano del protagonista cerca nell’acqua salata non arriva, perché il mare e l’acqua salata sono evidentemente due cose diverse. Tale verità, proferita in un buio oracolare, ci invita quindi a marcare una simbolica soglia iniziatica, a entrare in un universo che quindi va vissuto non come semplice sommatoria di ingredienti. E ben diverso dai metaversi artefatti e già programmati che qualcuno già pretende di venderci.

A ben pensarci il teatro è, in fondo, la costruzione di un ambiente programmato che viene offerto allo spettatore per una sua esperienza di realtà virtuale, più o meno immersiva, ma certamente non ha a che vedere con la finzione digitale, che ha degli algoritmi che ci appagano della fame che già abbiamo, e la moltiplicano.

Il mare interiore ce lo si può regalare solo abbandonandosi all’immaginazione, se non lo si ha nella realtà.

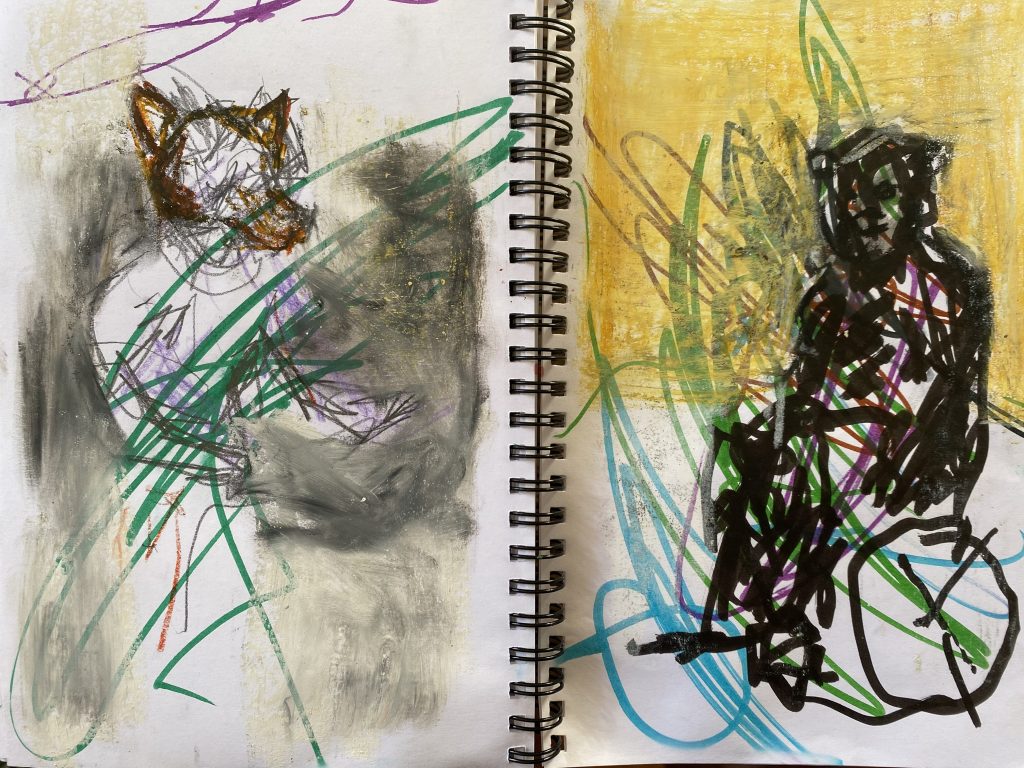

Dopo che il pazzo del mare lascia la scena, una serie di altre figure porteranno nello spazio del palcoscenico alcune scatole, e il fondale prenderà il motivo di un tessuto ripetitivo, come la stoffa di un divano antico. Con messaggi registrati in segreteria, voci off, veniamo edotti circa la vita di alcuni gatti. Inizia la creazione, affidata nell’interpretazione oltre al regista e drammaturgo, qui anche interprete, anche alle valide prove di Sussanah Iheme, Ian Gualdani, Alessandro Sesti.

Frasi ripetute, di tono favolistico, misterioso, ci portano anche in questa seconda scena in un contesto psichico più che reale. Compaiono progressivamente gli attori in scena, muti, spettatori del personaggio della rivelazione. Ma ben presto diverranno protagonisti, con maschere feline: le voci esterne ce li presentano uno a uno, ma chissà poi se sono davvero loro; mitico e reale – sempre che ci sia qualcosa di reale – si iniziano di qui in poi a mescolare. Queste sfingi performative ci appaiono in scena, muovono le dita come se fossero zampe, il nostro sguardo si calamita su alcuni preziosi dettagli di regia, mentre la voce off continua incessante a raccontarne il vissuto impastato con altri aneddoti, come quello ripreso quasi testualmente da A sud del confine, a ovest del sole di Haruki Murakami sull’isteria siberiana che prende le persone sperse nel vissuto ripetitivo dentro paesaggi piatti. E che li spinge a porre fine al vagare nell’inesistenza.

Lo spettacolo è un vero e proprio blob di immagini e parole che si susseguono e compongono e tra le quali lo sguardo di chi è in platea deve quindi vagare in modo volutamente caotico, sperso. È ovvio che l’obiettivo della creazione non sia creare una geografia che abbia punti cardinali individuabili, a cui aggrapparsi per orientarsi. Anzi, da cosa nasce cosa, da un’immagine un’altra immagine, in un processo circolare, in cui si ritorna un po’ al punto di partenza. Condanna del genere umano per come lo si declina nella tecno-civiltà, forse?

Si passa, infatti, attraverso il combinato lavoro alle luci di Gianni Staropoli, ai materiali video di Luca Brinchi e Daniele Spanò, grazie al ricco e composito progetto sonoro firmato da Giovanni Ghezzi, e fino al complesso lavoro su scene e maschere, opera di Francesco Givone, Chiara Manetti, Gisella Butera e Matilde Gori, che dialoga in modo vivo con il sistema dei costumi di Tommaso Cecchi de Rossi.

Descrivere questo percorso, questa satura lanx di immagini e parole è pressoché impossibile, anche perchè il ritmo dell’azione scenica, in questa palestra, è sempre super-ginnico, frenetico.

Come si intuisce dalla proiezione a fondale dei titoli dei vari capitoli, si vaga di stanza in stanza, accorgendosi che le vicende narrate dalla voce esterna non sono in nesso di conseguenza logica l’una con l’altra. Prima dentro una strana festa, poi dentro una foresta, poi in un ospizio dal sapore ospedaliero, poi dentro una sorta di spazio di macellazione, e altro ancora. Tutto vive, cresce e muore, l’umano dialoga con l’animale e l’animale si rivela all’umano.

Frasi e immagini che vogliono rimandare a un vissuto contingente – «il lockdown dell’anima» – si mescolano a un inspiegabile e irrazionale susseguirsi di figure animali che popolano e si pongono in relazione ambigua e senza nesso di relazione apparente con ciò che si dice.

Gli ambienti vengono definiti dalle proiezioni a fondale: la foresta giardino, ad esempio, rimanda chiaramente ai quadri di Henri Rousseau, il doganiere, ai suoi mondi sognati, alla sua vita dentro ad uno zoo incantato, che assomiglia per certi versi a quello folle e animistico di Ligabue, di tigri, serpenti ma anche di ninfee e fenicotteri rosa. Mondi che non esistono. Quadri che non hanno pretesa di somigliare alla realtà, ma che vogliono crearne un’altra, verosimile, ma inesistente. Frutto dell’opera della mente.

Così la scena di ANIMA!, ciclicamente e in modo imprevedibile, si popola e si spopola di uomini animali, che giocano e utilizzano oggetti diversissimi, per lasciare sola, seduta su una sorta di panchina una vecchina intenta a leggere un libro, che però diventerà uomo anziano, e poi via via altre figure sempre dal sembiante animalesco, ma con maschere squadrate, che non hanno pretesa mimetica. È tutto avvincente e inquietante insieme. L’ultima, epica e biomeccanica visione, ci riporta gli attori ritti su un piedistallo, con dietro un bandierone sovietico, vestiti da atleti e pronti a una nuova performance fra sogni ideologici, gioventù prestante, come i nuotatori che stanno per tuffarsi in piscina. E uno di loro ha proprio questa mise sportiva. Tutto si scombina quando un attore gatto fa venir giù il bandierone, mentre sono dritti sul piedistallo.

E tutto, come nell’eterno ritornare del vivere, morire, rinascere, torna alla prima casa, alla prima casella, all’ambiente originario, modificato nell’apparenza, ma forse non nella sostanza.

Il solito messaggio in segreteria che parla di un gatto scappato. Forse morto.

Ma in scena ci sono gli stessi gatti, che però nel messaggio vocale sono altri gatti.

Nuovi gatti. Le loro tante vite.

E infine ancora il pazzo profeta, con secchio e sale.

L’esperienza fruitiva catapulta lo spettatore dentro un caos fondamentalmente indescrivibile, che per chi fosse interessato a questo genere di esperienze immersive, deve essere vissuto.

E in fondo glielo consiglieremmo.

Perché comunque, dopo aver superato alcuni (forse un po’ troppo alti) muri di parole iniziali in cui manca la funzione intervallare, l’insieme creato in ANIMA! è una materia viva, pulsante, che in alcuni momenti ci mette di fronte a una delicata e disperante energia rivelatrice. Quando questo flusso verbale – più intenso nella prima parte e che come si diceva trae ispirazioni da fonti diversissime, impastate da Perinelli come da sua cifra personale – si attenua, il rapporto con le visioni immaginifiche e l’azione scenico-performativa si fa più equilibrato, dando alla creazione un respiro lirico di grande efficacia. A tratti addirittura mistico, sconvolgente.

Dover decodificare troppi segni, troppi stimoli, per giunta legati fra loro non da un legame razionale e conseguenziale ma irrazionale e psichico, a tratti risulta faticoso e potrebbe alleggerirsi con la presenza di silenzi e vuoto, senza che l’effetto complessivo ne abbia a soffrire, perché proprio dove c’è in qualche modo pretesa di rivelazione misterica, ovviamente l’opera perde istantaneamente la possibilità di restare magica.

La creazione fa riflettere anche su queste contraddizioni, insite come ovvio nell’intenzione e nella creazione stessa dell’artista, fra i momenti in cui più proficuamente si abbandona ad essere davvero medium spirituale del mistero inarrivabile, e così facendo ci rivela e ci guida dentro l’oscuro, e quando invece ha la tentazione, più artistico-narcisistica, di indicare la luna, costringendoci invece un po’ a guardare il dito, indulgendo su alcune insistenze e riverberi.

Ogni verità, nella ricerca dell’assoluto, è soggettiva.

E l’unica verità che possiamo accettare non è nemmeno in un metodo dato, o in qualcosa che ci indichi quale sia o possa essere la risposta.

L’uomo deve sentire che vive in un mondo che, per certi aspetti, è misterioso.