GIANNA VALENTI | Perdersi, andare oltre l’esperienza consapevole e inconsapevole, perseguire un’idea di libertà creativa oltre ciò che si conosce, allontanarsi da ciò che si fa sistema, allenarsi a un segmento di tempo che ci spalanca a ciò che non abbiamo ancora incontrato, danzare per essere “al di fuori di” e “di lato a” ciò che si pensa di sapere.

“Qui siamo vicini all’improvvisazione. — scriveva Steve Paxton — Una volta perduti, dovremo relazionarci in modo appropriato con condizioni sconosciute e mutevoli”*: parole che sono un testamento con cui guardare il tempo e lo spazio che il suo corpo che danza ha dedicato ad altri corpi e una dichiarazione con cui accogliere la sua identità coreografica ricercata al di fuori della fissità delle forme e della loro trasmissione.

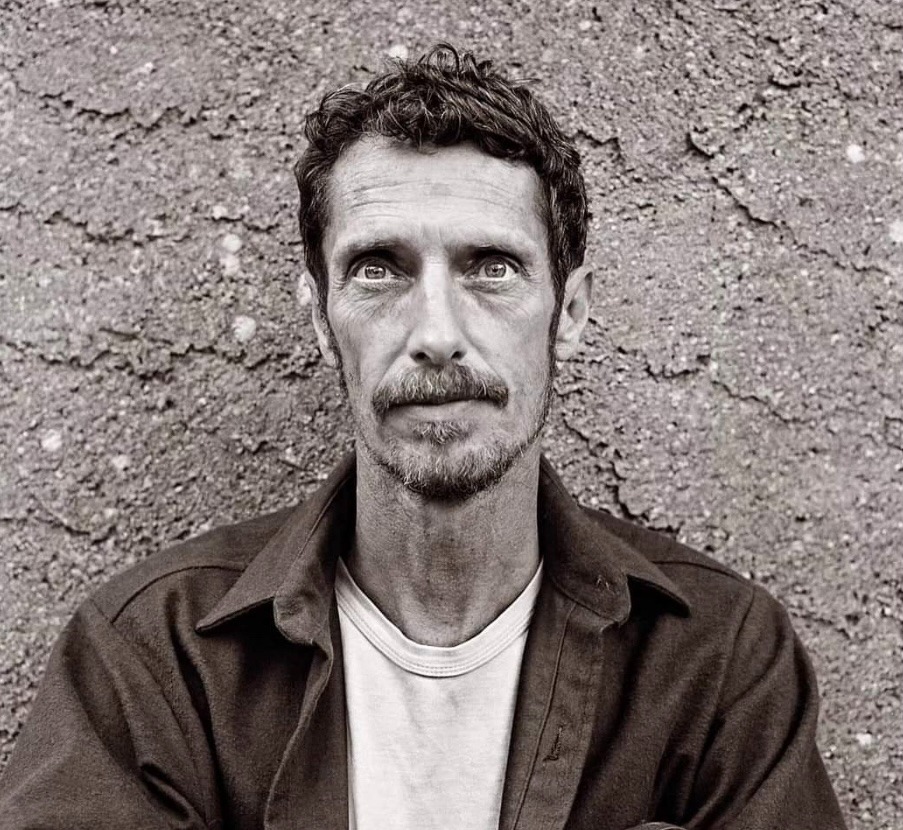

Paxton ci ha lasciati da pochi giorni. Incontriamolo nella bellezza di questa improvvisazione del 1997: Steve Paxton – Solo Dance Improvisation 1997.

“Perdersi significa procedere verso l’ignoto. Rifiutare ciò che è familiare” *, improvvisare diventa così ricerca consapevole e scelta politica per aprire territori non ancora attraversati, verso sistemi inesplorati, da superare non appena riconosciuti come tali. La non fissità come scelta coreografica (fixity è un termine da lui ampiamente usato), il suo nutrimento l’adesione al principio democratico della libertà creativa individuale contro ogni permanenza che si fa sistema. Lui che aveva danzato nella compagnia di Merce Cunningham nei primi anni Sessanta e che aveva definito politicamente quell’esperienza una dictatorship, si è sempre mosso coreograficamente per sostenere ogni creatività individuale, declinando la propria ricerca nella forma dell’improvvisazione e nella definizione di strutture coreografiche aperte, come gli scores e i rule-games, per favorire l’organizzazione spaziale e gestuale dei corpi della quotidianità.

Nel percorso creativo che ha attraversato due secoli, Paxton non ha mai scelto di avere una sua compagnia e ha perseguito un’idea di democrazia coreografica, dedicandosi contemporaneamente all’improvvisazione, con una disciplina che suggerisce pratiche quasi ascetiche di coinvolgimento e di determinazione: “Mi rifiuto di manipolare altre persone — testimoniava — Sono un solista per impostazione predefinita. Questo non ha nulla a che fare con l’arte della coreografia. Non ho pensato a un modo di lavorare con gli altri nel modo in cui lavoro io stesso. Non posso chiedere ad altri di eseguire un mio movimento. Non posso avere una compagnia.” **

Nel percorso creativo che ha attraversato due secoli, Paxton non ha mai scelto di avere una sua compagnia e ha perseguito un’idea di democrazia coreografica, dedicandosi contemporaneamente all’improvvisazione, con una disciplina che suggerisce pratiche quasi ascetiche di coinvolgimento e di determinazione: “Mi rifiuto di manipolare altre persone — testimoniava — Sono un solista per impostazione predefinita. Questo non ha nulla a che fare con l’arte della coreografia. Non ho pensato a un modo di lavorare con gli altri nel modo in cui lavoro io stesso. Non posso chiedere ad altri di eseguire un mio movimento. Non posso avere una compagnia.” **

Il suo fare coreografia con altri danzatori è stata una ricerca di modi per generare movimenti senza doverli dimostrare e passare (dal suo ad altri corpi) e un’affermazione di inclusività verso le diversità e le specificità di ogni corpo della danza. È così che la quotidianità viene innalzata a materiale coreografico: intere sue coreografie hanno gestito e accompagnato corpi che mangiano, bevono, si svestono, si vestono, si siedono, si spostano, stanno, corrono, camminano.

Camminare come inno all’azione che non può essere imposta, perché appartiene a ogni singolo corpo, e la costruzione coreografica come possibilità di osservazione e di contemplazione dell’azione apparentemente più semplice e scontata. Coreografie di corpi che camminano, e passano davanti ai corpi e agli sguardi del pubblico, come inno alla condivisione di esperienze e alla vita che si fa arte, ma anche come inno al corpo umano nella sua instabilità permanente e nella sua relazione con il terreno e la gravità — un concetto centrale alla sua intera ricerca pratica e teorica. È così per Transit del 1962 o State del 1968 e per la sua people dance più conosciuta, Satisfyin Lover del 1967, che ha continuato a essere rappresentata anche di recente (ne abbiamo parlato in Scatti Coreografici #4: partiture coreografiche come architetture del possibile, gli scores. Qui Satisfyin Lover. Centre Pompidou. 2011. Durata 2’44’’.)

Dell’appoggio sul terreno, che unisce il suo corpo che danza a ogni altro corpo incarnato, e della natura instabile di questo semplice atto del corpo umano nella sua bidimensionalità tra terra e cielo, Paxton ne fa il principio propulsivo per sperimentare nuove azioni danzate che utilizzano il peso e i suoi spostamenti/sbilanciamenti come modello locomotorio e di comunicazione tra corpi. Le sperimentazioni attraversano gli anni Sessanta, ma prendono forma durante una residenza del collettivo The Grand Union nel 1972, quando l’uso consapevole e attivo del peso corporeo e del terreno come nuovo spazio relazionale (e non solo di appoggio o di sostegno) creano azioni di partnering danzato che si definiscono attraverso la loro permanente instabilità multidirezionale. Nasce la Contact Improvisation che afferma uno slittamento rivoluzionario nel mondo della danza, sostituendo alle forme e alle linearità del corpo, l’uso del peso e dell’investimento energetico, in uno scambio continuo e non prevedibile tra corpo e terreno e tra un corpo e l’altro.

Di quella prima esperienza esiste un video originale della performance finale, Magnesium (durata 2’23’’), considerata un lavoro seminale nella storia della Contact. Sempre del 1972 esiste anche questa registrazione di un training di Contact (durata 9’29’’) per una performance, con un interessante voice over di Paxton che descrive le azione dandone profondità teorica. Del 1986 è Material for the Spine (durata 5’55’’) in cui Paxton esamina l’uso della spina dorsale nella Contact Improvisation.

Tutto il lavoro coreografico di Paxton tende all’imprevedibilità e alla non fissità, in una ricerca di condizioni costantemente mutevoli che gli permettono di danzare in un sistema spaziale e relazionale non ancora conosciuto. È questo il motore del grande lavoro di improvvisazione iniziato a metà degli anni Ottanta sulle Variazioni Goldberg di J.S.Bach suonate da Glenn Gould in due versioni diverse, la prima del 1955 e la seconda del 1982. La musica registrata è per lui “scultura sonora, pittura sonora e architettura acustica.” Come altri Judson choreographers aveva seguito le classi di coreografia del compositore Robert Dunn, per lui ascoltare musica era ascoltare spazi, strutture, sezioni, intervalli e di questo suo monumentale lavoro di improvvisazione The Goldberg Variations diceva: “Mi ritrovo in piccole conversazioni con un albero, con la gravità, con il flusso energetico, ma non molto con gli spettatori; il lavoro ha una vita propria.” Il suo corpo che si dona generosamente, mantenendo un’attenzione assolutamente interiorizzata, che non chiede attenzione e non dirige il nostro sguardo, ma che si fa spazio di un incontro. Se potete dedicargli del tempo, guardate questa registrazione che é stata resa disponibile da soli pochi giorni: Steve Paxton. Goldberg Variations 1-15 (Durata 25’55’’. J.S. Bach played by Glenn Gould, improvised by Steve Paxton, filmed by Walter Verdin. ©1992 Walter Verdin / Steve Paxton). E se volete approfondire ascoltate Paxton introdurre il lavoro: Paxton introduction to The Goldberg Variations (Durata 4’54’’)

La sua è stata una ricerca inarrestabile per una non fissità, un modello artistico e di vita che neppure il suo corpo registrato su film riesce ad arrestare: Questo l’omaggio finale del regista Walter Verdin a Steve Paxton: Steve Paxton. Golberg Variation n.25

“Improvisation is a word for something which can’t keep a name; if it does stick around long enough to acquire a name, it has begun to move toward fixity. Improvisation tends in that direction.” (“L’improvvisazione è una parola per qualcosa che non può mantenere un nome; se rimane abbastanza a lungo da acquisire un nome, ha iniziato a muoversi verso la fissità. L’improvvisazione tende in quella direzione.”) *

* Steve Paxton, Improvisation Is a Word for Something That Can’t Keep a Name. In moving history / dancing cultures, Ann Dils & Ann Cooper Albright ed. Wesleyan University Press, 2001.

** Sally Banes, Writing Dancing in the Age of Postmodernism. Wesleyan University Press, 1994.