FEDERICA D’AURIA / PAC LAB*| Ci sono persone che, per altre persone, esercitano solo una funzione. Devono essere persone che hanno gambe, braccia, occhi; ma devono essere monche di tutto il resto. Devono essere persone incarnate in fogli di calcolo, senza nessun diritto di pensare, di agire, se non dietro un disegno manipolatorio, se non dentro una cella algebrica. È una tendenza, quella di tirare i fili e muovere le pedine del proprio gioco, che solo chi non sa cosa significhi essere libero può compiere con destrezza: conosce le regole della propria censura e le esercita sugli altri. Questo gioco di manipolazione (e molto altro) è De/Frammentazione – Dramma Assoluto con Incursioni a Latere di Io Epico, Ovvero una Storia di Impossibilità di Fabio Pisano, un componimento lineare e insieme contorto con momenti tanto dissacranti quanto profondi, che racconta una storia di impossibilità temporale, di impossibilità emotiva, di impossibilità fisica.

La storia è un dialogo d’amore e d’amicizia tra Uno, Zero e Moglie, che interpretano a turno anche il ruolo del Didascalista, una figura che sembra il mediano tra l’inconscio e Dio, fondamentale per conoscere i frammenti dei loro pensieri e che manovra le loro azioni. La scena, nei ritmi, nei toni e nell’intensità è arricchita da un personaggio (Irene Latronico, anche assistente alla regia, con due ruoli di responsabilità che gestisce con maestria) seduto in disparte, che con dei fogli su cui sono apposte delle didascalie e un proiettore, scandisce i frammenti temporali e le emozioni, aiutando il pubblico nella comprensione del sottotesto del dialogo tra i tre.

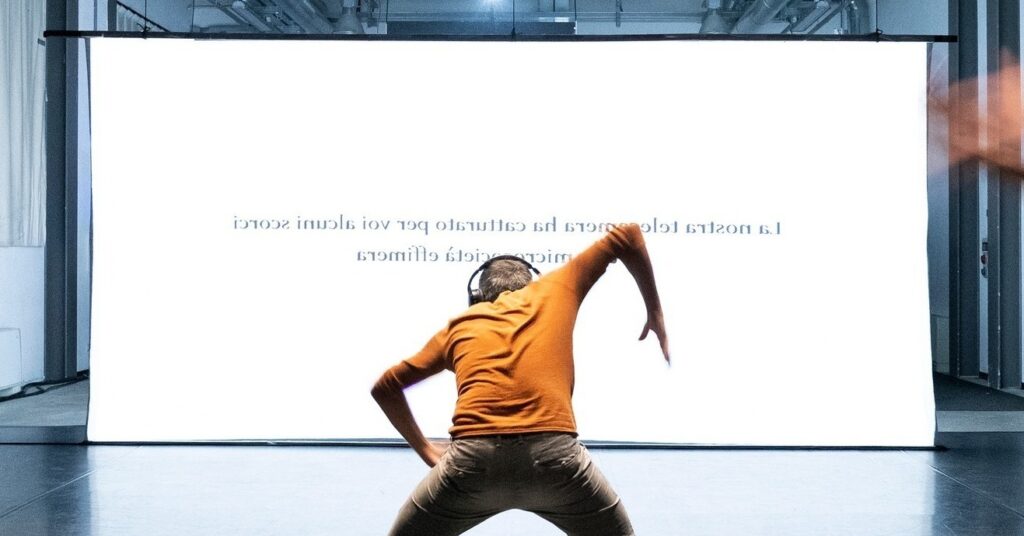

L’azione si svolge al centro del palco, quattro interpreti, una proiezione destinata a cambiare didascalia e frammento temporale di volta in volta. I personaggi sono seduti lungo un rettangolare e imponente tavolo che segna la distanza fisica (ed emotiva) tra loro. Le luci (Martino Minzoni) e i costumi (Alessandra Faienza) raccontano scene di vita quotidiana, rotte ora da un ricordo, ora da una sorta di interrogatorio.

Il dialogo, che non ha propriamente al centro l’amore e l’amicizia, ma tutto quanto di utile può derivarne, segue un flusso temporale frammentato e sparpagliato con una lucidità disarmante che trascina e coinvolge il pubblico. L’utile di cui sopra, di cui in mezzo e di cui tutto, è l’unico elemento che interessa a Uno (Michele Magni, tanto bravo da trasmettere ogni singola emozione, ogni micro espressione di raggiro, tra il subdolo e la scarsità, che lo avvicinano però al pubblico), amico di Zero (un ottimo Roberto Marinelli, con cui si entra subito in empatia, con il suo io non ho ambizioni e la sua eleganza sempre morbida) e marito di Moglie (una intensa, magnetica, bravissima Francesca Borriero che alterna momenti di profonda inquietudine con delicatezza e fasi ironicamente pungenti con una professionalità alta e scevra da meccanicismi).

Uno è sterile. Lo sa prima di sposare Moglie, ma Moglie non lo sa. Zero è l’amico di Uno ed è anche l’amico di Moglie, quello che si invita a cena e che resta ancora un po’ mentre gli altri se ne vanno. Uno vuole un figlio e chiede a Zero di svolgere la funzione matematica insieme a Moglie, che invece compie la funzione sociale, prima ancora di chiederlo a Moglie. I due, Moglie e Zero, asseconderanno Uno, per amore, e concepiranno un bambino.

Ma si sa che tutto quello che si “moltiplica per zero” è destinato a partorire un finale amaro.

Lo spettacolo è di una bellezza travolgente perché restituisce la sensazione di stare con i piedi sul palco, seduti a tavola con i personaggi, e con i pensieri nei flussi temporali ed emotivi degli attori. Viene voglia di parlarci, di chiedere, di capire le motivazioni, le scelte, di carpirne i sentimenti e di seguire il “filo del discorso” che invece è una matassa frammentata e non lineare ma chiara, vivace, immediata. Il merito del lavoro, emerso con una precisa, trainante e ottimale riuscita è la fusione di professionisti brillanti, delle due compagnie servomutoTeatro e Liberaimago.

Fabio Pisano, che ha curato la drammaturgia, ha sviscerato parole già legate a pensieri, un testo già denso di sottotesto, colore, forma. Ogni didascalia, tutti i dialoghi e i monologhi, sono proiezioni di un tempo presente che contiene tempi passati. Quando si ascoltano, queste parole, arrivano dritte al punto e rimbalzano nella scena; sono parole emotivamente intelligenti. È uno stile drammaturgico molto presente, che si fa sentire, che è arricchente da ascoltare.

L’elemento che colpisce di più è la forza motrice che lega tutto e che spalleggia la regia di Michele Segreto. Una regia pulita, centellinata e indispensabile, che ha esaltato i punti di forza dei protagonisti e che ha avuto cura esemplare del testo, riuscendo a farlo diventare corpo, parola in grassetto, forma, nonostante la fissità della scena, cosa non affatto semplice.

Un quadro fermo con un movimento interiore emotivo e continuo, è questa l’immagine che la fusione tra le due compagnie è riuscita a far affiorare. Lo spettacolo, con il suo debutto napoletano al Piccolo Bellini dal 12 al 17 novembre, dopo l’anteprima al Festival Genera Azione di Brescia ed il debutto al Kilowatt Festival 2024 di Sansepolcro, è prodotto dalle giovani compagnie indipendenti Liberaimago e servomutoTeatro, in collaborazione con il Teatro Bellini di Napoli, con il sostegno di AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali e di RAM – Residenze Artistiche Marchigiane, progetto promosso da MiC e Regione Marche e con il sostegno di Nest – Napoli Est Teatro. Già vincitore nel 2019 del Premio Fersen per la Drammaturgia, De/Frammentazione è nato grazie alle suggestioni di Fabio Pisano nate e attraversate da Szondi con “Teoria del Dramma Moderno” e da Lehman con “il Teatro postdrammatico”.

L’incontro tra tanti talenti genera in maniera quasi automatica un successo di pubblico (che infatti ha risposto positivamente a ogni replica) ed è il risultato meritato di un lavoro che ha avuto davvero qualcosa da dire e lo ha ben detto.

De/Frammentazione è un Dramma senza tempo, perché anche se il tempo prima del nostro tempo finisce”in realtà non finisce mai, in nessun momento, di sorprendere e di regalare al pubblico in 70 minuti, tempi di riflessione che non si inabissano e non si curvano perché sono leggeri, ironici ed intelligenti.

DE/FRAMMENTAZIONE

Dramma Assoluto con Incursioni a Latere di Io Epico, ovvero una Storia di Impossibilità

drammaturgia Fabio Pisano

regia Michele Segreto

con Francesca Borriero, Michele Magni, Roberto Marinelli

assistente alla regia Irene Latronico

costumi Alessandra Faienza

light design Martino Minzoni

produzione servomutoTeatro e Liberaimago

con il sostegno di AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali

in collaborazione con RAM – Residenze Artistiche Marchigiane

progetto promosso da MiC e Regione Marche

con il supporto del progetto di residenza artistica Teatro Le Forche – Futuro Prossimo Venturo 2024

con il sostegno di Circuito CLAPS/IntercettAzioni

si ringrazia NEST Napoli Est Teatro

Piccolo Bellini, Napoli | 15 novembre 2024

* PAC LAB è il progetto ideato da PAC Paneacquaculture, anche in collaborazione con docenti e università italiane, per permettere il completamento e la tutorship formativa di nuovi sguardi critici per la scena contemporanea e i linguaggi dell’arte dal vivo. Il gruppo di lavoro di Pac ne accoglie sul sito gli articoli, seguendone nel tempo la pratica della scrittura critica.