LAURA NOVELLI | Forse perché parla dei bambini e dei ragazzi che siamo stati tutti; forse perché racconta il disagio – comune a molti – di affacciarsi sul mondo sentendosi relegati ai margini; forse perché ci ricorda i nostri palpiti adolescenziali, quei sentimenti così nuovi e tempestosi per i quali avremmo scalato le montagne o saremmo sprofondati nelle viscere della terra: fatto sta che “Potevo essere io” di Renata Ciaravino, interpretato da un’intensa Arianna Scommegna, dopo le felici repliche a Bratislava, al Kilowatt Festival e a Radicondoli, ha chiuso il suo tour estivo a Teglio, nell’ambito del Teatro Festival Valtellina, che le ha assegnato anche il riconoscimento di miglior spettacolo dell’edizione 2014. Aveva suscitato la mia curiosità già l’anno scorso, quando risultò lo spettacolo vincitore del Bando Nextwork 2013, soprattutto per il legame di “parentela” con l’omonimo romanzo della stessa autrice pubblicato nel 2007 da una piccola casa editrice ormai fallita. E dunque, raggiunta Renata Ciaravino al telefono, la prima cosa che le chiedo è proprio:

LAURA NOVELLI | Forse perché parla dei bambini e dei ragazzi che siamo stati tutti; forse perché racconta il disagio – comune a molti – di affacciarsi sul mondo sentendosi relegati ai margini; forse perché ci ricorda i nostri palpiti adolescenziali, quei sentimenti così nuovi e tempestosi per i quali avremmo scalato le montagne o saremmo sprofondati nelle viscere della terra: fatto sta che “Potevo essere io” di Renata Ciaravino, interpretato da un’intensa Arianna Scommegna, dopo le felici repliche a Bratislava, al Kilowatt Festival e a Radicondoli, ha chiuso il suo tour estivo a Teglio, nell’ambito del Teatro Festival Valtellina, che le ha assegnato anche il riconoscimento di miglior spettacolo dell’edizione 2014. Aveva suscitato la mia curiosità già l’anno scorso, quando risultò lo spettacolo vincitore del Bando Nextwork 2013, soprattutto per il legame di “parentela” con l’omonimo romanzo della stessa autrice pubblicato nel 2007 da una piccola casa editrice ormai fallita. E dunque, raggiunta Renata Ciaravino al telefono, la prima cosa che le chiedo è proprio:

Come e quando nasce l’idea di trasporre per le scene il tuo romanzo?

“A dire il vero, malgrado lo avessi scritto con entusiasmo e dedizione, una volta pubblicato, ho instaurato con il mio libro un rapporto difficile: ho avvertito quasi un senso di rifiuto, di distanza, come se fosse un figlio non amato. Diciamo che me ne sono disinteressata per un bel po’, poi l’ho ripreso in mano per trarne una scrittura drammaturgica e l’abbiamo fatto in una prima versione teatrale a due personaggi di cui però non mi sentivo soddisfatta. Al monologo con Arianna, che tra l’altro reputo un lavoro ancora capace di ulteriore sviluppi, siamo arrivati molto gradatamente e il contributo di ciascun componente del gruppo di lavoro (Elvio Longato per il video e le scelte musicali; Carlo Compare per le luci, Serena Sinigaglia per la supervisione registica, ndr) è stato fondamentale”.

Quali sono stati i passaggi salienti attraverso cui si è cementata questa sinergia di competenze e poetiche diverse?

Innanzitutto è stato decisivo per me riscrivere il testo in forma di monologo; ho completamente stravolto la struttura della narrazione originale e in questo mi è stata molto utile la lucidità di visione di Elvio Longato. Dopodiché entrambi abbiamo capito che l’attrice giusta, quella che avrebbe potuto valorizzare meglio una partitura del genere, sarebbe stata Arianna Scommegna. Lei ci ha messo un po’ per accettare e poi si è convinta, e devo riconoscere che è bravissima. E’ riuscita a dare al testo una seconda vita. Finalmente sento di aver fatto pace con il mio romanzo: è una storia che amo moltissimo e che ora ritrovo sulla scena nella versione giusta”.

Nel monologo – di nuovo in scena in autunno in varie piazze – si segue il filo di due vite: quella della protagonista e quella di Giancarlo Santelli. Siamo nella periferia nord di Milano tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta. I due adolescenti avranno destini molto diversi. Quanto c’è di autobiografico nella trama?

“Certamente racconto una parte della mia storia e della storia di molti miei amici e colleghi con cui condivido il fatto di essere figlia di immigrati arrivati al nord e di aver trascorso l’infanzia e l’adolescenza in certi luoghi. Anche i riferimenti musicali sono di quell’epoca, motivo per cui gli spettatori quarantenni è probabile che si sentano molto coinvolti. Ma anche il pubblico di altre età e con estrazione geografica diversa ama questo lavoro, semplicemente perché affronta temi transgenerazionali, parla dell’infanzia, dell’inclusione e dell’esclusione. E questa è roba che interessa a prescindere dall’età e dal posto in cui si vive”.

Tu sei drammaturga di una formazione teatrale, la Compagnia Dionisi, che è molto viva e impegnata su fronti e progetti diversi. Cosa puoi anticiparci del lavoro “Fuck Me(n). Studi sull’evoluzione del genere maschile”, che debutterà a marzo all’Out-Off, e della prossima edizione del Festival Mixité?

“Per quanto riguarda Fuck Me(n) abbiamo chiesto a tre autori (Massimo Sgorbani, Giampaolo Spinato e Roberto Traverso, ndr) di scrivere tre pezzi su cosa significhi la mascolinità oggi, su come è cambiato il maschio rispetto alla coppia, alla famiglia, alla paternità. Ci sembrava che, fuori dall’ambito omosessuale, a teatro si affronti poco questo tema che invece io e l’intero team creato per il lavoro sentiamo in modo profondo. Il festival Mixité 2014, con lancio nel 2015, sarà una rassegna molto ricca, articolata sul tema dell’identità di genere, affrontato anche qui in modo ampio, largo, laico. Vorremmo mettere insieme produzioni che lascino emergere tutta quella sensibilità nascosta che muove oggi il mondo maschile e femminile. Ci sarà pure uno spettacolo simile a Fuck Me(n) il cui testo sarà composto da tre contributi distinti scritti da me, Cristian Ceresoli e Giuseppe Massa”.

E poi: qualche altro desiderio professionale per gli anni futuri?

“Probabilmente un altro romanzo. Ho già buttato giù le prime pagine. Chissà: staremo a vedere”.

RENZO FRANCABANDERA | Dopo il ciclo delle grandi tragedie greche e’ con Gli ultimi giorni dell’Umanità – Macerie e frammenti dalla muraglia di Karl Kraus che Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti, ovvero Archivio Zeta, accolgono il pubblico al cimitero germanico della Futa. Un appuntamento, quello con la loro drammaturgia e regia, che si rinnova ogni agosto in questo luogo dell’assoluto, un appuntamento che diventa ricorrenza spirituale per chi inizia a frequentarlo e per i cittadini di questa zona che seguono questa formazione artistica da piu’ di un decennio ormai.

RENZO FRANCABANDERA | Dopo il ciclo delle grandi tragedie greche e’ con Gli ultimi giorni dell’Umanità – Macerie e frammenti dalla muraglia di Karl Kraus che Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti, ovvero Archivio Zeta, accolgono il pubblico al cimitero germanico della Futa. Un appuntamento, quello con la loro drammaturgia e regia, che si rinnova ogni agosto in questo luogo dell’assoluto, un appuntamento che diventa ricorrenza spirituale per chi inizia a frequentarlo e per i cittadini di questa zona che seguono questa formazione artistica da piu’ di un decennio ormai.

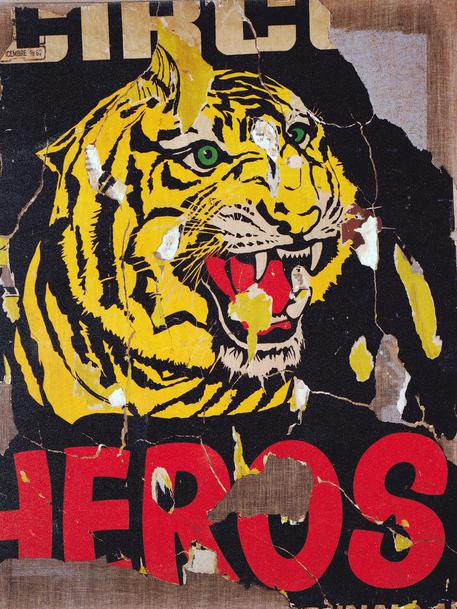

FRANCESCA PEDDONI | L’impiegato postale fisso’ la tigre negli occhi. Istanti interminabili con la belva davanti. Il silenzio. Poi un graffio lacerante.

FRANCESCA PEDDONI | L’impiegato postale fisso’ la tigre negli occhi. Istanti interminabili con la belva davanti. Il silenzio. Poi un graffio lacerante. GIULIA RANDONE | Una donna bionda, scalza, con indosso solo un golfino nero, parla concitata al telefono – “Sì, sì, vieni. Vieni il prima possibile. Aspetto”. Mette giù la cornetta e conquista il centro della scena ripetendo a se stessa – “Aspetto. Aspetto. Aspetto”. In mano ha un telecomando, lo punta verso la platea – “Ok. Così sia” – e preme un pulsante. Sulla parete alle sue spalle si proietta la ripresa video di ciò che lo spettatore vede accadere sul palcoscenico.

GIULIA RANDONE | Una donna bionda, scalza, con indosso solo un golfino nero, parla concitata al telefono – “Sì, sì, vieni. Vieni il prima possibile. Aspetto”. Mette giù la cornetta e conquista il centro della scena ripetendo a se stessa – “Aspetto. Aspetto. Aspetto”. In mano ha un telecomando, lo punta verso la platea – “Ok. Così sia” – e preme un pulsante. Sulla parete alle sue spalle si proietta la ripresa video di ciò che lo spettatore vede accadere sul palcoscenico. “Oggi qui c’è un sole bellissimo. Il posto è molto carino e l’atmosfera accogliente. E’ la prima volta che partecipo al Festival Orizzonti di Chiusi e ne sono felice”. Rubando qualche minuto alle preziose prove che precedono l’imminenza di un debutto, Andrea Adriatico – regista, giornalista, architetto, cineasta e direttore artistico di Teatri di Vita – non nasconde il suo entusiasmo e la sua ammirazione per il teatro di Elfriede Jelinek, nota scrittrice austriaca premio Nobel nel 2004 alla cui produzione drammaturgica la realtà bolognese dedica quest’anno ben tre lavori. Dopo Delirio di una TRANS populista (interprete Eva Robin’s), debuttato a fine giugno in seno al festival Cuore di Brasile (e che vedremo al teatro India di Roma a settembre nell’ambito di Short Theatre 2014), è ora la volta di un secondo allestimento, Jackie e le altre (dal testo Jackie del 2010) il cui battesimo è previsto a Chiusi in questi giorni (nel cast figurano Anna Amadori, Olga Durano, Eva Robin’s e Selvaggia Tegon Giacoppo) e che, già prenotato in diverse piazze per la prossima stagione, anticipa il terzo movimento del trittico, Un pezzo per Sport.

“Oggi qui c’è un sole bellissimo. Il posto è molto carino e l’atmosfera accogliente. E’ la prima volta che partecipo al Festival Orizzonti di Chiusi e ne sono felice”. Rubando qualche minuto alle preziose prove che precedono l’imminenza di un debutto, Andrea Adriatico – regista, giornalista, architetto, cineasta e direttore artistico di Teatri di Vita – non nasconde il suo entusiasmo e la sua ammirazione per il teatro di Elfriede Jelinek, nota scrittrice austriaca premio Nobel nel 2004 alla cui produzione drammaturgica la realtà bolognese dedica quest’anno ben tre lavori. Dopo Delirio di una TRANS populista (interprete Eva Robin’s), debuttato a fine giugno in seno al festival Cuore di Brasile (e che vedremo al teatro India di Roma a settembre nell’ambito di Short Theatre 2014), è ora la volta di un secondo allestimento, Jackie e le altre (dal testo Jackie del 2010) il cui battesimo è previsto a Chiusi in questi giorni (nel cast figurano Anna Amadori, Olga Durano, Eva Robin’s e Selvaggia Tegon Giacoppo) e che, già prenotato in diverse piazze per la prossima stagione, anticipa il terzo movimento del trittico, Un pezzo per Sport. RENZO FRANCABANDERA | E’ disperatamente bella l’Italia. e le sue passioni piu’ antiche, coltivate in territori che sono scenari fantastici, scenografie naturali che davvero nulla altro hanno da richiedere per donare l’emozione del teatro. E’ cosi’ dalla Sicilia alla Valtellina, da Siracusa a Teglio, localita’ fra Sondrio e Bormio dove da sei anni, d’estate, si respira la passione per la scena. Sono passati sei anni. E anche quest’anno, da quel lontano 2009, ha preso il via venerdì 1 e si prolunghera’ fino a mercoledì 13 agosto, con appuntamenti teatrali e musicali nelle valli e nei rifugi, sentieri d’arte e di storia e percorsi di gusto, coinvolgendo numerosi comuni della Valtellina.

RENZO FRANCABANDERA | E’ disperatamente bella l’Italia. e le sue passioni piu’ antiche, coltivate in territori che sono scenari fantastici, scenografie naturali che davvero nulla altro hanno da richiedere per donare l’emozione del teatro. E’ cosi’ dalla Sicilia alla Valtellina, da Siracusa a Teglio, localita’ fra Sondrio e Bormio dove da sei anni, d’estate, si respira la passione per la scena. Sono passati sei anni. E anche quest’anno, da quel lontano 2009, ha preso il via venerdì 1 e si prolunghera’ fino a mercoledì 13 agosto, con appuntamenti teatrali e musicali nelle valli e nei rifugi, sentieri d’arte e di storia e percorsi di gusto, coinvolgendo numerosi comuni della Valtellina. ANDREA CIOMMIENTO | Il teatro è sempre occasione per rifondare il senso sociale di appartenenza di una comunità. Collinarea Festival si è consacrato da quest’anno motore essenziale e simbolo di questa tensione.

ANDREA CIOMMIENTO | Il teatro è sempre occasione per rifondare il senso sociale di appartenenza di una comunità. Collinarea Festival si è consacrato da quest’anno motore essenziale e simbolo di questa tensione. ANDREA CIOMMIENTO | Luna Park è la testimonianza solitaria di un Don Chisciotte disperso e circondato da architetture senza umanità simbolo della desolazione della provincia italiana. Il monologo delle Vie del Fool, ospite a Collinarea Festival 2014, racconta le geometrie di palazzine e tangenziali dimesse che racchiudono l’esistenza di un uomo in scena in compagnia della luce elettrica, unica presenza “umana” tra strade vuote e notti senza sonno. Sarà il sogno a farlo da padrone, il sogno nella ricerca di Dio o degli Alieni, il sogno che alimenta gli ultimi brandelli di immaginazione come ripetizione alterata dei suoi vissuti, a volte troppo carichi di aspettiva, a volte incisivi e capaci di portarci nel suo mondo immaginato.

ANDREA CIOMMIENTO | Luna Park è la testimonianza solitaria di un Don Chisciotte disperso e circondato da architetture senza umanità simbolo della desolazione della provincia italiana. Il monologo delle Vie del Fool, ospite a Collinarea Festival 2014, racconta le geometrie di palazzine e tangenziali dimesse che racchiudono l’esistenza di un uomo in scena in compagnia della luce elettrica, unica presenza “umana” tra strade vuote e notti senza sonno. Sarà il sogno a farlo da padrone, il sogno nella ricerca di Dio o degli Alieni, il sogno che alimenta gli ultimi brandelli di immaginazione come ripetizione alterata dei suoi vissuti, a volte troppo carichi di aspettiva, a volte incisivi e capaci di portarci nel suo mondo immaginato.