EMANUELE TIRELLI | Ne “La terra desolata” T.S. Eliot scrive “tu, Tiresia, se lo sai, lo sai dannatamente bene, altrimenti non lo sai”. Questa frase contenuta in uno dei capolavori del postmodernismo può essere usata come sprone per ogni cosa. Se lo sai, se lo fai, se lo conosci, se… dovrà essere solo dannatamente bene.

Lunedì 3 marzo è andata in onda la prima puntata della tredicesima edizione del Grande Fratello. 5,4 milioni di telespettatori con share del 24,6% per quello che oramai non è fuori luogo definire un grande carrozzone. Alla conduzione c’è ancora una volta Alessia Marcuzzi affiancata da due opinionisti di spessore: una Manuela Arcuri al settimo mese di gravidanza e tale Cesare Cunaccia.

I concorrenti sono quindici e resteranno chiusi negli studi di Cinecittà che ospitano la “casa” per tre lunghi mesi. Cosa sanno fare? Quali abilità hanno? In cosa sono chiamati a distinguersi?

Purtroppo le risposte sono negative o non pervenute. Come ci hanno abituati in tutti questi anni, i concorrenti del Grande Fratello non devono saper fare nulla di particolare. Molti di loro non sanno articolare le parole in italiano e dimostrano di non avere grande dimestichezza con i ragionamenti più semplici e con le nozioni basilari di cultura. Questa volta hanno un’età compresa tra i 25 e i 36 anni. La Marcuzzi sostiene si tratti di persone che hanno “storie importanti da raccontare”. Naturalmente non sarà solo per questo motivo, per le loro storie, se esiste il programma, altrimenti per quanto possano essere interessanti non durerebbe affatto 90 giorni.

È indubbio che il trash abbia il suo fascino e una certa fetta di pubblico, ma il Grande Fratello non si presenta come tale. Vuole invece vestire i panni dell’intrattenimento da prima serata. Un intrattenimento leggero e, in questo caso, lento, privo di qualità e di comicità, se non nella misura indicata da Henri Bergson nel saggio in cui spiega chiaramente come possiamo ridere degli altri solo quando siamo separati da un certo distacco. Il problema è che invece un’altra fetta di pubblico televisivo, forse la più consistente, si ritrova in alcuni concorrenti e crede che questo programma sia uno strumento per diventare famosi, avere visibilità, cambiare vita e magari essere anche un po’ più ricchi.

Senza voler scomodare completamente un articolo dello scorso 15 febbraio, in cui il filosofo e docente universitario Umberto Galimberti scriveva che i genitori italiani e, naturalmente, i loro stessi figli sono più preoccupati dei risultati raggiunti, della promozione, del diploma, della laurea, a prescindere da quanta cultura sia stata realmente acquisita e di quale impatto abbia poi sul mondo del lavoro e nella competizione internazionale… Ecco, senza volerlo scomodare completamente, potremmo riflettere su quanta importanza abbiano i titoli e quanta le competenze. E nel caso del Grande Fratello quanta importanza non abbiano affatto nemmeno le competenze come invece accade ultimamente nei programmi di cucina che impazzano in tv e che almeno mettono realmente in campo talenti concreti.

C’è chi la chiama tv spazzatura e chi si domanda perché il format non abbia ancora chiuso i battenti. Ma se 5,4 milioni di italiani hanno visto la prima puntata vuol dire che c’è ancora interesse nei confronti di un prodotto come questo. Vuol dire che Thomas Stearns Eliot, il postmodernismo, Henri Bergson e Umberto Galimberti sono importanti e per alcuni necessari, ma che forse sarebbe altrettanto necessario fare in modo, innanzitutto, che il numero di potenziali spettatori diminuisca. Magari partendo dalle famiglie e dal rapporto con la scuola come suggeriva Galimberti, nell’idea che dietro un risultato ci sia uno sforzo, un percorso o quantomeno un progetto. Senza finire per forza con il dover conoscere “La terra desolata”, ma almeno con la possibilità di riconoscere importanza alla sostanza delle cose e di sapere realmente ciò che si fa, senza improvvisarsi continuamente in ruoli per niente calzanti, lamentandosi poi di non essere riusciti ad ottenere dalla vita tutto quello che si desiderava.

EMILIANA IACOVELLI | “La parola barbarie è la parola al mondo che amo di più”: è evidente che Putin ha letto Pasolini e non l’ha capito. Cala il gelo sulle Olimpiadi invernali di Sochi quando il Premier russo Putin si rivolge alla comunità gay: “Siete i benvenuti, ma lasciate stare i bambini”. La situazione si complica quando Vladimir Luxuria decide di esporre non solo un’orrenda acconciatura modello paraurti dell’Alfasud, ma anche un cartellone con la scritta “Gay è Ok”. L’arresto è immediato e, direi, irresistibile per un ex agente segreto. A discolpa di Luxuria c’è da dire che Putin non aveva specificato che oltre ai bambini, bisognasse lasciare stare anche i giocatori di hokey.

EMILIANA IACOVELLI | “La parola barbarie è la parola al mondo che amo di più”: è evidente che Putin ha letto Pasolini e non l’ha capito. Cala il gelo sulle Olimpiadi invernali di Sochi quando il Premier russo Putin si rivolge alla comunità gay: “Siete i benvenuti, ma lasciate stare i bambini”. La situazione si complica quando Vladimir Luxuria decide di esporre non solo un’orrenda acconciatura modello paraurti dell’Alfasud, ma anche un cartellone con la scritta “Gay è Ok”. L’arresto è immediato e, direi, irresistibile per un ex agente segreto. A discolpa di Luxuria c’è da dire che Putin non aveva specificato che oltre ai bambini, bisognasse lasciare stare anche i giocatori di hokey.

RENZO FRANCABANDERA | Ci sono gli spettacoli. E gli spettacoli di cui si parla, perché magari introducono temi, affrontano questioni complesse, di regia o di tematica drammaturgica, in un modo che divide.

RENZO FRANCABANDERA | Ci sono gli spettacoli. E gli spettacoli di cui si parla, perché magari introducono temi, affrontano questioni complesse, di regia o di tematica drammaturgica, in un modo che divide.

MICHELA MASTROIANNI | Una volta conoscevo un ragazzino in Inghilterra che chiese a suo padre: “I padri sanno sempre più cose dei figli?” e il padre rispose: “Sì”. Poi il ragazzino chiese: “Papà, chi ha inventato la macchina a vapore?” e il padre: “James Watt”. E allora il figlio gli ribattè: “ma perché non l’ha inventata il padre di James Watt?” La breve citazione tratta dal metalogo di Gregory Bateson “Quante cose sai?”, pubblicato nel volume “Verso un’ecologia della mente”, dovrebbe far sorridere e in un certo senso rassicurare i giovani e appassionati critici teatrali, dovunque essi scrivano, che la questione del dialogo tra generazioni a proposito di saperi e conquiste intellettuali è di vecchia data e di difficile soluzione. Anche la Chiesa Cattolica, nella figura illuminata di Papa Francesco, si è posta il problema del confronto aperto tra vecchie e nuove generazioni di fedeli e ha di recente spronato a non emarginare gli anziani, portatori di saggezza e di esperienza, e ad investire sui giovani, a “non spegnere il loro entusiasmo”, perché essi “ci aprono al futuro, impedendo di chiuderci in noi stessi”. Sante parole! E per illustrare meglio il triste destino di un mondo che chiude le porte ai giovani utilizza l’immagine di una casa senza scale e senza ascensori.

MICHELA MASTROIANNI | Una volta conoscevo un ragazzino in Inghilterra che chiese a suo padre: “I padri sanno sempre più cose dei figli?” e il padre rispose: “Sì”. Poi il ragazzino chiese: “Papà, chi ha inventato la macchina a vapore?” e il padre: “James Watt”. E allora il figlio gli ribattè: “ma perché non l’ha inventata il padre di James Watt?” La breve citazione tratta dal metalogo di Gregory Bateson “Quante cose sai?”, pubblicato nel volume “Verso un’ecologia della mente”, dovrebbe far sorridere e in un certo senso rassicurare i giovani e appassionati critici teatrali, dovunque essi scrivano, che la questione del dialogo tra generazioni a proposito di saperi e conquiste intellettuali è di vecchia data e di difficile soluzione. Anche la Chiesa Cattolica, nella figura illuminata di Papa Francesco, si è posta il problema del confronto aperto tra vecchie e nuove generazioni di fedeli e ha di recente spronato a non emarginare gli anziani, portatori di saggezza e di esperienza, e ad investire sui giovani, a “non spegnere il loro entusiasmo”, perché essi “ci aprono al futuro, impedendo di chiuderci in noi stessi”. Sante parole! E per illustrare meglio il triste destino di un mondo che chiude le porte ai giovani utilizza l’immagine di una casa senza scale e senza ascensori. FRANCESCA GIULIANI | Interno notte. Riviera romagnola, Cocoricò. Il tempio della trasgressione si intimidisce.

FRANCESCA GIULIANI | Interno notte. Riviera romagnola, Cocoricò. Il tempio della trasgressione si intimidisce. COSIMA PAGANINI | Questo scritto a proposito di Invidiatemi come io ho invidiato voi non è una recensione.

COSIMA PAGANINI | Questo scritto a proposito di Invidiatemi come io ho invidiato voi non è una recensione. ELENA SCOLARI | Nietzsche ci ricorderebbe che non esistono fatti, solo interpretazioni.

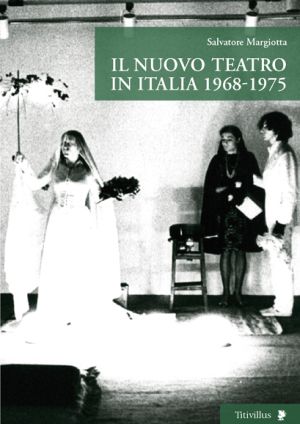

ELENA SCOLARI | Nietzsche ci ricorderebbe che non esistono fatti, solo interpretazioni.  NICOLA ARRIGONI | C’è voglia di fare i conti col passato recente, di rileggerlo tenendo conto delle possibili eredità che questo può avere sul nostro presente. C’è voglia di documentare l’arte effimera ma non inconsistente della scena e di farlo con affreschi storici e memorie intime, assumendo categorie storiche consolidate: come la definizione di Marco De Marinis per il ‘nuovo teatro’ delle avanguardie della seconda metà del XX secolo e da queste partire per una narrazione che ci metta a confronto con una scena lontana ma che forse ancora ci appartiene. In questo senso si pone l’azione editoriale di Titivillus che in accordo col progetto di ricerca di Lorenzo Mango dell’Università di Napoli L’Orientale, dopo aver pubblicato il volume di Daniela Visone, La nascita del nuovo teatro in Italia 1959-1967 ora fa seguito il volume di Salvatore Margiotta, Il nuovo teatro in Italia 1968 – 1975, (Titivillus, pagine 472, 20 euro) la serie si concluderà col saggio di Mimma Valentino dedicato al periodo che va dalla metà degli anni Settanta a 1985. «L’aspirazione del progetto – scrive Lorenzo Mango – è tracciare una storia del Nuovo Teatro nel senso più puntuale e tecnico del termine si è evitato, cioè, di associare in discorsi unitari l’attività dei singoli artisti, preferendo incontrarla di volta in volta nei modi e nelle forme che assumeva nei diversi momenti storici». Nel secondo tomo si analizza il dopo Convegno d’Ivrea – atto fondante delle avanguardie italiane- con esponenti come Carmelo Bene, Carlo Quartucci, l’esperienza di Leo de Berardinis e Perla Peragallo, la Compagnia della Loggetta di Brescia, solo per fare qualche nome. Il sessantotto teatrale e le molteplici esperienze degli anni immediatamente successivi vengono passate al setaccio, così come il dibattito critico che ne scaturisce. In questa pur sommaria sintesi dei contenuti del volume si vuole mettere in evidenza la tensione a documentare, rileggere la memoria/storia del teatro attraverso un progetto editoriale e di ricerca condiviso che si affianca ad un persistente sforzo legato a attutire la natura effimera del teatro e a coltivarne la memoria prima e la storia poi.

NICOLA ARRIGONI | C’è voglia di fare i conti col passato recente, di rileggerlo tenendo conto delle possibili eredità che questo può avere sul nostro presente. C’è voglia di documentare l’arte effimera ma non inconsistente della scena e di farlo con affreschi storici e memorie intime, assumendo categorie storiche consolidate: come la definizione di Marco De Marinis per il ‘nuovo teatro’ delle avanguardie della seconda metà del XX secolo e da queste partire per una narrazione che ci metta a confronto con una scena lontana ma che forse ancora ci appartiene. In questo senso si pone l’azione editoriale di Titivillus che in accordo col progetto di ricerca di Lorenzo Mango dell’Università di Napoli L’Orientale, dopo aver pubblicato il volume di Daniela Visone, La nascita del nuovo teatro in Italia 1959-1967 ora fa seguito il volume di Salvatore Margiotta, Il nuovo teatro in Italia 1968 – 1975, (Titivillus, pagine 472, 20 euro) la serie si concluderà col saggio di Mimma Valentino dedicato al periodo che va dalla metà degli anni Settanta a 1985. «L’aspirazione del progetto – scrive Lorenzo Mango – è tracciare una storia del Nuovo Teatro nel senso più puntuale e tecnico del termine si è evitato, cioè, di associare in discorsi unitari l’attività dei singoli artisti, preferendo incontrarla di volta in volta nei modi e nelle forme che assumeva nei diversi momenti storici». Nel secondo tomo si analizza il dopo Convegno d’Ivrea – atto fondante delle avanguardie italiane- con esponenti come Carmelo Bene, Carlo Quartucci, l’esperienza di Leo de Berardinis e Perla Peragallo, la Compagnia della Loggetta di Brescia, solo per fare qualche nome. Il sessantotto teatrale e le molteplici esperienze degli anni immediatamente successivi vengono passate al setaccio, così come il dibattito critico che ne scaturisce. In questa pur sommaria sintesi dei contenuti del volume si vuole mettere in evidenza la tensione a documentare, rileggere la memoria/storia del teatro attraverso un progetto editoriale e di ricerca condiviso che si affianca ad un persistente sforzo legato a attutire la natura effimera del teatro e a coltivarne la memoria prima e la storia poi. RENZO FRANCABANDERA | Esiste un medium per tutto. A volte non è nemmeno detto che il medium per il quale il pensiero artistico è stato originariamente immaginato sia quello in cui trova poi il maggior esito.

RENZO FRANCABANDERA | Esiste un medium per tutto. A volte non è nemmeno detto che il medium per il quale il pensiero artistico è stato originariamente immaginato sia quello in cui trova poi il maggior esito.