RENZO FRANCABANDERA | Sta per passare la processione del santo di paese. Quale momento migliore per buttarsi dal balcone del quinto piano del palazzo dove due fratelli, uno portatore di un grave handicap fisico e mentale, l’altro, di fatto, divenuto schiavo dell’assistenza all’altro essere umano, oramai reietti dal consesso civile e rifugiati in questo appartamento spoglio e senza mobilia, passano gli ultimi 50 minuti di vita?

RENZO FRANCABANDERA | Sta per passare la processione del santo di paese. Quale momento migliore per buttarsi dal balcone del quinto piano del palazzo dove due fratelli, uno portatore di un grave handicap fisico e mentale, l’altro, di fatto, divenuto schiavo dell’assistenza all’altro essere umano, oramai reietti dal consesso civile e rifugiati in questo appartamento spoglio e senza mobilia, passano gli ultimi 50 minuti di vita?

Pino e Sergio (Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi), complice la malattia della madre, vivono in uno stato di miseria umana prima ancora che materiale, da cui decidono di fuggire assieme.

Lo spettacolo fu finalista nel 2007 al Premio Scenario con Babilonia Teatri e Pathosformel. Vinceranno i Babilonia. Ma lo spettacolo ottiene menzione. I due interpreti lo ripropongono allo spazio Tertulliano di Milano, in questi giorni di micro tournèe in giro per il Nord Italia.

Alla fine di questo spettacolo arrivano tre pensieri, due sulla creazione scenica e uno, diciamo, riepilogativo:

Il primo pensiero è che pare abbastanza chiaro, voluto o non voluto, il rimando che passa nella testa a Il festino, lavoro di Emma Dante, pure datato 2007, e interpretato da Gaetano Bruno ma poi non più riproposto dopo la fine del sodalizio fra l’attore e la regista. Era la storia sotto forma di monologo di un trentanovenne handicappato, isolato e relegato in uno stanzino buio a giocare con le scope, nel giorno della festa del suo compleanno, e di suo fratello, cui lo stesso Bruno con grandissima abilità dava corpo. Finale ugualmente tragico.

Dal punto di vista drammaturgico, quindi, anche se la variazione sul tema di Desideranza e la presenza di due attori in scena pone chiaramente l’accento su questioni sceniche diverse, resta il dubbio di chi abbia ispirato chi. Magari è al contrario di come verrebbe da pensare. O magari è davvero una di quelle assurde combinazioni in cui Bell e Meucci scoprono la stessa cosa ognuno a casa sua nello stesso momento. Chissà.

Il secondo punto riguarda sempre il testo. Di fatto pur sull’orizzonte temporale dei 50 minuti, il piccolo ma cardinale vizio, a nostro modesto avviso, del lavoro risiede nel fatto che mentre la prima parte è entusiasmante, ricorre ad una parola straniante e capace di riempirsi e svuotarsi di senso all’occorrenza, la seconda parte purtroppo si siede su una cifra più didascalica e consumata, lasciando l’aereo in volo senza il carburante propulsore di qualità e il rischio di vuoti d’aria e depressurizzazioni, se loro non sono al massimo, esiste. La figura del terzo personaggio assente, la madre, è troppo poco abbozzata e quindi a conti fatti irrilevante per le dinamiche sceniche e narrative. Arriva al momento giusto ma forse non riesce a rifornire l’aereo in volo.

Dal che, riflettiamo che trattasi di lavoro onesto, con i due interpreti bravi e generosi, semplice, evocativo, con alcune buone idee che appartengono ad una modalità narrativa che pur mostrando la sua cifra anagrafica, riesce ancora a parlare con efficacia ad un pubblico sensibile. D’altro canto rileviamo parimenti che Desideranza è artigianalmente imperfetto, che in questi anni non è cambiato come il ritratto di Dorian Gray, ma è rimasto lì, fermo coi suoi anni. Le evoluzioni artistiche che di lì sono seguite sono nella proposta dei nostri giorni della compagnia, di cui pure ci siamo occupati su PAC di recente. Crescere non è facile, l’equilibrio fra comicità e umorismo difficile da calibrare, e la sfida del sodalizio artistico avrebbe forse più strada non necessariamente nella direzione di una contemporanea surrealtà che rischia di avvicinare la macchietta e di schiacciare l’esperimento su se stesso, ma verso piuttosto un tentativo più radicale di discussione dei paradigmi creativi, allontanandosi anche dal sentimento drammaturgico un po’ “regionale” che da Scimone-Sframeli, Vetrano-Randisi, ha già gli interpreti di un codice che si sta “facendo vecchio”.

D’altronde l’esito del Premio Scenario 2007 è lì a ricordarcelo: la sfida del teatro è quella di una creatività in movimento, che ridiscuta le parole, le storie e finanche la presenza dell’attore in scena, proponendo qualcosa che ancora sia capace di stupire e far gridare al miracolo. Resta il fatto che, comunque, il 2007 fu un’ottima annata.

VINCENZO SARDELLI | Tre bizzarri viaggiatori costretti a coabitare in un ambiente angusto. Dove finiscono per scatenare allucinanti istinti repressi.

VINCENZO SARDELLI | Tre bizzarri viaggiatori costretti a coabitare in un ambiente angusto. Dove finiscono per scatenare allucinanti istinti repressi. RENZO FRANCABANDERA | Il confronto è sempre il più utile degli strumenti che l’intelligenza ha a disposizione per strutturarsi. E quindi felice l’opportunità che offre in questi giorni il Piccolo Teatro di milano che, dopo aver ospitato nella scorsa stagione Le retour diretto da Luc Bondy, interpretato da un cast importante di attori del teatro e del cinema francese, propone quest’anno in cartellone il testo del 1964 di Harold Pinter Il ritorno a casa, nella versione diretta da Peter Stein, al Teatro Grassi fino all’1 dicembre.

RENZO FRANCABANDERA | Il confronto è sempre il più utile degli strumenti che l’intelligenza ha a disposizione per strutturarsi. E quindi felice l’opportunità che offre in questi giorni il Piccolo Teatro di milano che, dopo aver ospitato nella scorsa stagione Le retour diretto da Luc Bondy, interpretato da un cast importante di attori del teatro e del cinema francese, propone quest’anno in cartellone il testo del 1964 di Harold Pinter Il ritorno a casa, nella versione diretta da Peter Stein, al Teatro Grassi fino all’1 dicembre.

CARIBALDI | Si fa un gran parlare in questi giorni di Fabio Volo, soprattutto da quando è stato ospitato nelle pagine del Corriere della sera. Per molti è un’onta, uno sgarbo, un’offesa ai “dotti, medici e sapienti”. L’ex fornaio ha venduto circa sette milioni di copie e credo sia questo il solo dato interessante sul quale dovremmo effettivamente riflettere. Sono forse tutti dei superficiali semianalfabeti e dal cervello fuso i suoi lettori? Non lo credo. Per di più non c’è stata la stessa reazione a casi simili: tutti a parlare di Volo, ma ci sono anche i libri di Moccia, quelli di Walter Veltroni (con relativa recensione entusiasta dell’allora direttore Gianni Riotta sull’inserto domenicale del Sole24ore) o la raccolta di poesie dall’enigmatico titolo I fiori sul parabrezza di Silvana Giacobini per aggiungere esempi recenti. Ma sono in pochi ad essersi realmente adontati. Erano forse opere di altro calibro?

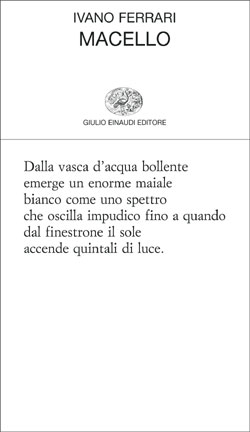

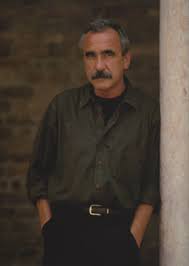

CARIBALDI | Si fa un gran parlare in questi giorni di Fabio Volo, soprattutto da quando è stato ospitato nelle pagine del Corriere della sera. Per molti è un’onta, uno sgarbo, un’offesa ai “dotti, medici e sapienti”. L’ex fornaio ha venduto circa sette milioni di copie e credo sia questo il solo dato interessante sul quale dovremmo effettivamente riflettere. Sono forse tutti dei superficiali semianalfabeti e dal cervello fuso i suoi lettori? Non lo credo. Per di più non c’è stata la stessa reazione a casi simili: tutti a parlare di Volo, ma ci sono anche i libri di Moccia, quelli di Walter Veltroni (con relativa recensione entusiasta dell’allora direttore Gianni Riotta sull’inserto domenicale del Sole24ore) o la raccolta di poesie dall’enigmatico titolo I fiori sul parabrezza di Silvana Giacobini per aggiungere esempi recenti. Ma sono in pochi ad essersi realmente adontati. Erano forse opere di altro calibro? Quindi, ripeto, cerchiamo noi per primi di interessarci di altro. Ci sono autori poco conosciuti che meritano attenzione. Un nome? Ivano Ferrai del quale Einaudi ha da poco pubblicato la quarta raccolta, La morte moglie. Mi viene in aiuto una frase di Antonio Moresco che appare sulla quarta di copertina: “Se non vivessimo in un paese di morti, questa voce dissonante ed unica non sarebbe solo una voce marginale intesa da pochi ma voce centrale della poesia italiana di questi anni”. Mi piacerebbe che Ferrari fosse conosciuto da coloro che leggono queste righe, ma credo (forse?) di sbagliarmi. Ed è un peccato. Ferrari, classe 1948, ha al suo attivo solo quattro raccolte: La franca sostanza del degrado, Macello, Rosso epistassi e la sopra menzionata. Poche righe non bastano per parlarne, sarebbe riduttivo. Nel mio piccolo mi limito a fornire solo spunti tratti dalla sua raccolta, a mio parere, più intensa: Macello. Questo detto senza nulla togliere alle altre. Credo, tuttavia, che questa raccolta, pubblicata nel 2004, nella sua liricità e verità intense, sia straordinaria. Poesia nella sua più alta accezione. È una piccola silloge dalla quale propagano una forza e un’energia lirica dirompenti. Siamo in un mattatoio –Ferrari ha lavorato per alcuni nel macello comunale della sua città natale, Mantova- e qui si svolge quella cruenta e spietata sopraffazione, violenza silenziosa e quotidiana dell’uomo sull’animale e di conseguenza dell’uomo sui suoi simili. Nella silloge è soprattutto dell’essere umano che si parla, della sua indifferenza, del suo protervo profanare, del suo istinto primordiale di sopraffazione e di indifferente cupidigia. Dentro –e non paiano retorici questi riferimenti- ci sono la Siria, la Palestina, la Cina, Quarto Oggiaro e Scampia, gli episodi di bullismo, la prepotenza del nostro vicino d’auto a un incrocio, il nostro camminare svelti a testa bassa per non fare tardi a un appuntamento. Detto con banalità, c’è la vita. E lascio a due sue poesie il compito di terminare:

Quindi, ripeto, cerchiamo noi per primi di interessarci di altro. Ci sono autori poco conosciuti che meritano attenzione. Un nome? Ivano Ferrai del quale Einaudi ha da poco pubblicato la quarta raccolta, La morte moglie. Mi viene in aiuto una frase di Antonio Moresco che appare sulla quarta di copertina: “Se non vivessimo in un paese di morti, questa voce dissonante ed unica non sarebbe solo una voce marginale intesa da pochi ma voce centrale della poesia italiana di questi anni”. Mi piacerebbe che Ferrari fosse conosciuto da coloro che leggono queste righe, ma credo (forse?) di sbagliarmi. Ed è un peccato. Ferrari, classe 1948, ha al suo attivo solo quattro raccolte: La franca sostanza del degrado, Macello, Rosso epistassi e la sopra menzionata. Poche righe non bastano per parlarne, sarebbe riduttivo. Nel mio piccolo mi limito a fornire solo spunti tratti dalla sua raccolta, a mio parere, più intensa: Macello. Questo detto senza nulla togliere alle altre. Credo, tuttavia, che questa raccolta, pubblicata nel 2004, nella sua liricità e verità intense, sia straordinaria. Poesia nella sua più alta accezione. È una piccola silloge dalla quale propagano una forza e un’energia lirica dirompenti. Siamo in un mattatoio –Ferrari ha lavorato per alcuni nel macello comunale della sua città natale, Mantova- e qui si svolge quella cruenta e spietata sopraffazione, violenza silenziosa e quotidiana dell’uomo sull’animale e di conseguenza dell’uomo sui suoi simili. Nella silloge è soprattutto dell’essere umano che si parla, della sua indifferenza, del suo protervo profanare, del suo istinto primordiale di sopraffazione e di indifferente cupidigia. Dentro –e non paiano retorici questi riferimenti- ci sono la Siria, la Palestina, la Cina, Quarto Oggiaro e Scampia, gli episodi di bullismo, la prepotenza del nostro vicino d’auto a un incrocio, il nostro camminare svelti a testa bassa per non fare tardi a un appuntamento. Detto con banalità, c’è la vita. E lascio a due sue poesie il compito di terminare:

CLARISSA VERONICO | Ancora mi capitava di chiedermi cosa è teatro e cosa non lo è. Un tormentone tutto mio e nel difficile compito di dissimularlo, soprattutto agli spettatori che invece si pongono proprio altre domande e che io, proprio io, avrei invece il compito di stimolare a vederlo il teatro, in giorni strani, in mezzo alla settimana, fuori orario, a biglietto ridotto, a biglietto di cortesia, in coppia, in gruppo, attraverso newsletter, partecipazioni a eventi fb, sorprese regalo e tutta una stimolazione dell’offerta già antica, che proprio non ce la fa a stare al passo con la complessità delle ragioni e delle necessità che mi spingerebbero a dire un semplice “vieni”, proprio così, alla seconda persona singolare. “Vieni tu”, che non c’è più un gruppo, una comunità, una collettività. Che di quello abbiamo parlato e ragionato tanto e potremmo farlo ancora per anni, ma adesso vieni tu e basta, che si sta bene e che comunque dopo ne possiamo parlare.

CLARISSA VERONICO | Ancora mi capitava di chiedermi cosa è teatro e cosa non lo è. Un tormentone tutto mio e nel difficile compito di dissimularlo, soprattutto agli spettatori che invece si pongono proprio altre domande e che io, proprio io, avrei invece il compito di stimolare a vederlo il teatro, in giorni strani, in mezzo alla settimana, fuori orario, a biglietto ridotto, a biglietto di cortesia, in coppia, in gruppo, attraverso newsletter, partecipazioni a eventi fb, sorprese regalo e tutta una stimolazione dell’offerta già antica, che proprio non ce la fa a stare al passo con la complessità delle ragioni e delle necessità che mi spingerebbero a dire un semplice “vieni”, proprio così, alla seconda persona singolare. “Vieni tu”, che non c’è più un gruppo, una comunità, una collettività. Che di quello abbiamo parlato e ragionato tanto e potremmo farlo ancora per anni, ma adesso vieni tu e basta, che si sta bene e che comunque dopo ne possiamo parlare.

Pochi giorni dopo, però, in un’intervista rilasciata a Repubblica, La Capria ci dice di stare tranquilli perché non ha affatto intenzione di abbandonarci. Quindi quella lettera è uno scherzo? No, chiarisce lui, è solo una provocazione. È un modo per fare pubblicità ai suoi ultimi due libri e per annunciare l’uscita di quello sulla capitale. Ci tiene però a confermare il suo atteggiamento critico nei confronti dell’italiano che presta poca attenzione ai suoi romanzi. Dice che “alcuni hanno avuto molto successo come Ferito a morte o L’armonia perduta. Ma per gli altri siamo sulle 10 mila, massimo 20 mila copie vendute. Mentre in testa alle nostre classifiche ci sono libri che non valgono niente”. E su quest’ultima affermazione, come fare a dargli torto? Poi sostiene che la letteratura sia elitaria. E anche qui, dice forse una bugia? Non parliamo mica di pubblicazioni in generale, parliamo di letteratura, quella vera. Ed è realmente qualcosa di elitario, perché pochi sono in grado di apprezzarla davvero. Altrimenti dovremmo immaginare che chiunque abbia studiato fisica al liceo sia in grado di avvicinarsi al Bosone H da Premio Nobel. O che chiunque abbia iniziato a scrivere in prima elementare verso i 30 anni sia capace di partorire un ottimo romanzo. La Capria sfonda una porta aperta e fa bene a pronunciarsi in questi termini decisi. Dice che alla sua età, novant’anni, si può permettere di affermare certe cose, di dire come stanno i fatti. Anche se poi preferisce non fare nomi di bestseller negativi. Ma se non se lo può permettere lui di fare ‘sti nomi, con l’autorità del Maestro, con gli anni che consentono di scontentare qualcuno senza temere sensibili ripercussioni professionali, chi potrebbe azzardarsi?

Pochi giorni dopo, però, in un’intervista rilasciata a Repubblica, La Capria ci dice di stare tranquilli perché non ha affatto intenzione di abbandonarci. Quindi quella lettera è uno scherzo? No, chiarisce lui, è solo una provocazione. È un modo per fare pubblicità ai suoi ultimi due libri e per annunciare l’uscita di quello sulla capitale. Ci tiene però a confermare il suo atteggiamento critico nei confronti dell’italiano che presta poca attenzione ai suoi romanzi. Dice che “alcuni hanno avuto molto successo come Ferito a morte o L’armonia perduta. Ma per gli altri siamo sulle 10 mila, massimo 20 mila copie vendute. Mentre in testa alle nostre classifiche ci sono libri che non valgono niente”. E su quest’ultima affermazione, come fare a dargli torto? Poi sostiene che la letteratura sia elitaria. E anche qui, dice forse una bugia? Non parliamo mica di pubblicazioni in generale, parliamo di letteratura, quella vera. Ed è realmente qualcosa di elitario, perché pochi sono in grado di apprezzarla davvero. Altrimenti dovremmo immaginare che chiunque abbia studiato fisica al liceo sia in grado di avvicinarsi al Bosone H da Premio Nobel. O che chiunque abbia iniziato a scrivere in prima elementare verso i 30 anni sia capace di partorire un ottimo romanzo. La Capria sfonda una porta aperta e fa bene a pronunciarsi in questi termini decisi. Dice che alla sua età, novant’anni, si può permettere di affermare certe cose, di dire come stanno i fatti. Anche se poi preferisce non fare nomi di bestseller negativi. Ma se non se lo può permettere lui di fare ‘sti nomi, con l’autorità del Maestro, con gli anni che consentono di scontentare qualcuno senza temere sensibili ripercussioni professionali, chi potrebbe azzardarsi? MARIA PIA MONTEDURO | Thomas Bernhard tra il 1983 e il 1985 scrive “Il soccombente” (“Der Untergeher”), primo atto di una trilogia che lo scrittore austriaco compose dedicata alle arti (musica “Il soccombente” appunto, teatro “A colpi d’ascia” e pittura “Antichi maestri”). Nel romanzo in questione, ridotto a forma teatrale da Ruggero Cappuccio, un io narrante (Roberto Herlitzka) in un lungo e, per certi versi, estenuante flusso di memoria racconta il suo incontro al Mozarteum di Salisburgo, a un corso di interpretazione pianistica tenuto da Vladimir Horowitz, con il pianista Wertheimer e con Glenn Gould, universalmente riconosciuto come uno dei maggiori interpreti musicali del ‘900, se non dell’intera storia della musica. Il soccombente, colui che cede alle pressioni della vita, è Wertheimer, secondo la spietata, ma molto realistica definizione, che Gould darà del suo compagno di studi. Gould è un genio, vuole diventare (e ci riesce) un prolungamento dell’oggetto-pianoforte, non uno che suona il pianoforte, ma il pianoforte stesso, attaccato maniacalmente allo studio, alla ricerca della perfezione interpretativa.

MARIA PIA MONTEDURO | Thomas Bernhard tra il 1983 e il 1985 scrive “Il soccombente” (“Der Untergeher”), primo atto di una trilogia che lo scrittore austriaco compose dedicata alle arti (musica “Il soccombente” appunto, teatro “A colpi d’ascia” e pittura “Antichi maestri”). Nel romanzo in questione, ridotto a forma teatrale da Ruggero Cappuccio, un io narrante (Roberto Herlitzka) in un lungo e, per certi versi, estenuante flusso di memoria racconta il suo incontro al Mozarteum di Salisburgo, a un corso di interpretazione pianistica tenuto da Vladimir Horowitz, con il pianista Wertheimer e con Glenn Gould, universalmente riconosciuto come uno dei maggiori interpreti musicali del ‘900, se non dell’intera storia della musica. Il soccombente, colui che cede alle pressioni della vita, è Wertheimer, secondo la spietata, ma molto realistica definizione, che Gould darà del suo compagno di studi. Gould è un genio, vuole diventare (e ci riesce) un prolungamento dell’oggetto-pianoforte, non uno che suona il pianoforte, ma il pianoforte stesso, attaccato maniacalmente allo studio, alla ricerca della perfezione interpretativa.