LAURA NOVELLI | “Io non ho paura”: ricorda il titolo di un celebre romanzo di Niccolò Ammaniti il filo conduttore tematico che lega insieme le diverse proposte messe in campo da Teatri di Vetro 2013 e che Roberta Nicolai, direttrice artistica della vetrina romana, ha scelto per raccontare uno spaccato di nuova creatività italiana, figlia giocoforza della crisi attuale ma anche capace di aprire prospettive di riflessione sul mondo di domani.

LAURA NOVELLI | “Io non ho paura”: ricorda il titolo di un celebre romanzo di Niccolò Ammaniti il filo conduttore tematico che lega insieme le diverse proposte messe in campo da Teatri di Vetro 2013 e che Roberta Nicolai, direttrice artistica della vetrina romana, ha scelto per raccontare uno spaccato di nuova creatività italiana, figlia giocoforza della crisi attuale ma anche capace di aprire prospettive di riflessione sul mondo di domani.

Il ricco programma di questa settima edizione, al via domenica 21 e con eventi fino a martedì 30 dislocati in diversi spazi della capitale (teatro Palladium, Centrale Preneste, Forte Fanfulla, Fonderie Digitali e lotti del quartiere Garbatella), non risparmia nessun ambito della creazione contemporanea e anzi, a fronte di risorse economiche pressoché dimezzate, rafforza il suo legame con l’oggi aprendosi a nuove forme espressive: installazioni site-specific, arti visive, audio-documentari, video-arte (comprensiva di video-danza e video-teatro), performance, percorsi musicali sospesi tra digitale e analogico si insinuano tra scritture coreografiche e operazioni specificatamente teatrali che – e qui sta forse la scommessa più stimolante della vetrina – entrano in dialogo con le costole più nuove e sperimentali del cartellone per chiedere allo spettatore, tutte insieme e tutte con pari autorevolezza, di porsi delle domande, di ascoltare le sue necessità, di interrogarsi sui suoi bisogni culturali.

“Ogni anno – spiega Roberta Nicolai – mi propongo di indagare il contemporaneo inteso come un luogo in cui coesistono molteplici modi di pensare e rielaborare la realtà. Quando io e gli altri curatori della vetrina selezioniamo i progetti da inserire nel cartellone, ciò che cerchiamo di ritrovarvi non riguarda solo la praticità del fare artistico ma anche, e direi soprattutto, il senso teorico di un’indagine, di un percorso di pensiero e di conoscenza. Personalmente, entro in contatto molto stretto con gli artisti che sostengo, li curo da vicino, cerco di conoscerli bene. Poi ovviamente devo scegliere, selezionare e lo faccio prediligendo sempre quelle operazioni che, a prescindere dal fatto che siano già approdate ad una forma finita o viceversa ancora in fase embrionale, hanno provocato uno spostamento, anche lieve, del mio pensiero. Penso infatti che, tanto più in questi tempi di angoscia e di crisi, chi crea debba pretendere dal pubblico l’attitudine ad un’indagine, la voglia di fare un’esperienza, di interrogarsi sulle necessità proprie e dell’artista stesso. Non mi interessa cioè l’arte come semplice oggetto commerciale, cibo da consumare e digerire”.

Consiste dunque in questa vigile attenzione verso il reale ma anche verso il pensiero che progetta e immagina il futuro (“quando Strehler fondò il Piccolo di Milano, non ebbe forse una visione? E non sono stati forse visionari tutti i padri fondatori del teatro del Novecento?”) la battaglia contro la paura, personale e collettiva, che il teatro e l’arte in genere possono intraprendere in momenti duri e difficili come quello attuale. “Abbiamo scelto Io non ho paura perché è uno slogan espresso in prima persona, ci chiama singolarmente alla responsabilità della scelta. Se non ci mettiamo in testa, noi artisti, operatori, critici, intellettuali di cambiare, di ascoltare le trasformazioni in atto nel mondo reale, di riformulare le nostre possibilità e i nostri ruoli, rischiamo di diventare sempre più marginali”.

Ciò significa ovviamente riformulare anche i codici estetici, le definizioni di genere, i confini di “parentela” tra arte e arte. “Non credo che oggi noi possiamo chiamare teatro solo ciò che è sempre stato teatro. Credo anzi che nella contemporaneità anche un video o una performance possano entrare di diritto nella definizione, o possano almeno confondere le acque al punto di stimolare una riflessione a riguardo. Dipende, appunto, da cosa quell’opera cerca di dirmi come spettatore, quale necessità esprime o intercetta”.

Mettiamoci dunque in ascolto di “opere” come, ad esempio, gli sconfinamenti nel tessuto urbano previsti dal contenitore Overlab Project e dalla tappa finale della maratona studentesca tra le “paure” dei cittadini, Across Lightblack il titolo, ideata da Dynamis teatro. Cerchiamo di interpretare la necessità di un artista come Filippo Berta, cui la rassegna dedica una personale, o di una cronista come Ornella Bellucci, curatrice di tre reportage giornalistici pensati per un ascolto live.

E lasciamoci ovviamente sollecitare dalla ricca programmazione drammaturgica, assemblata anch’essa secondo un’ottica di fluida contaminazione tra linguaggi e forme: Andrea Cosentino approfondisce lo studio “Not here, not now” già avviato in seno al laboratorio Perdutamente del Teatro di Roma; “La società” si intitola invece il lavoro della compagnia Musella/Mazzarelli che, sorretto da una scrittura solida e concreta e da una recitazione quasi cinematografica, arriva a Roma prodotto dallo Stabile delle Marche; Carrozzeria Orfeo figura in cartellone con “Robe dell’altro mondo”, produzione già molto apprezzata da pubblico e critica che affronta le paure metropolitane in chiave fumettistica e grottesca, mentre la giovane formazione Leviedeifool rilegge in modo assolutamente originale il capolavoro di Collodi e, in “Requiem for Pinocchio”, confeziona uno spettacolo sovraesposto che viaggia su piani diversi. Pari interesse suscitano poi “Grattati e vinci” di Quotidiana.com, “Col tempo” di Clinica Mammut, “Religions – 1.studio” di Farmacia Zooe’ e la lettura scenica, a cura della compagnia Biancofango, di “Las Vegas” di Tobia Rossi, testo vincitore del bando Urgenze.

Questo è tuttavia solo un timido assaggio di quanto programmato. Vi consigliamo perciò di consultare l’accurato catalogo on-line sul sito (ma anche www.teatridivetro.it e www.romaeuropa.net/palladium) e di seguire più eventi possibile. Portando sempre con voi alcune domande centrali: cosa mi sta dicendo questo artista? Cosa mi sta chiedendo? Come e quanto sta spostando il mio pensiero? Che tipo di esperienza sto facendo?

DISCLAIMER

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. Le informazioni contenute in questo blog, pur fornite in buona fede e ritenute accurate, potrebbero contenere inesattezze o essere viziate da errori tipografici. Gli autori di PAC si riservano pertanto il diritto di modificare, aggiornare o cancellare i contenuti del blog senza preavviso. Gli autori non sono responsabili per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post. Verranno cancellati i commenti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o che contengano dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy e, in ogni caso, ritenuti inadatti ad insindacabile giudizio degli autori stessi. Alcuni testi o immagini inserite in questo blog sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. Gli autori del blog non sono responsabili dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo.

MARAT | Ho un’amica borderline. Tutti hanno (almeno) un’amica borderline. E se non la si riconosce, probabilmente siamo noi gli amici borderline, come il pollo al tavolo da poker. Comunque di solito è facile: alla prima chiacchierata, trovano presto il modo di parlare del loro analista. La mia amica borderline ovviamente fa l’attrice. Perché c’è questa cosa strana al mondo per cui se fai un mestiere artistico, ogni cosa ti è più o meno permessa. Quindi se fai l’attrice, hai diritto di scassare la balle al mondo intero. Perché sei fragile, sei sensibile, sei delicata, sei paolograssina. Sei creativa, sei in un rush creativo, sei in crisi, sei in un periodo inquieto, ti senti (ir)risolta, fai colazione con l’insofferenza, vai a letto con l’ansia. Al femminile perché la mia amica è (appunto) un’amica.

MARAT | Ho un’amica borderline. Tutti hanno (almeno) un’amica borderline. E se non la si riconosce, probabilmente siamo noi gli amici borderline, come il pollo al tavolo da poker. Comunque di solito è facile: alla prima chiacchierata, trovano presto il modo di parlare del loro analista. La mia amica borderline ovviamente fa l’attrice. Perché c’è questa cosa strana al mondo per cui se fai un mestiere artistico, ogni cosa ti è più o meno permessa. Quindi se fai l’attrice, hai diritto di scassare la balle al mondo intero. Perché sei fragile, sei sensibile, sei delicata, sei paolograssina. Sei creativa, sei in un rush creativo, sei in crisi, sei in un periodo inquieto, ti senti (ir)risolta, fai colazione con l’insofferenza, vai a letto con l’ansia. Al femminile perché la mia amica è (appunto) un’amica.

MARIA CRISTINA SERRA | La celebre fotografia, scattata per Vogue nel 1981 “Les Nus et le Vetus”, in duplice versione, in cui le quattro modelle avanzano verso gli spettatori come moderne valchirie wagneriane, prima svestite, ondeggiando sui tacchi a spillo, poi indossando con nonchalance morbidi abiti YSL, è emblematica dello stile e del sentire artistico del grande fotografo di origine tedesca Helmut Newton. Di come il suo occhio irriverente da “voyeur professionista” ha riscritto i vecchi codici estetici imbalsamati, rivoluzionando la foto di moda negli anni’70. Non più un sogno da vendere, impresso sulle pagine patinate delle più importanti riviste di settore, ma fantasie da rielaborare, sulle quali imbastire sogni in libertà. “Una buona immagine di moda”, sosteneva, “non deve assomigliare ad un ritratto, ad un cliché di paparazzi, ad un souvenir, deve avere un tocco di volgarità, che la renda più eccitante del cosiddetto buongusto che altro non è che la normalizzazione dello sguardo. La moda, per me, non è un’illustrazione, ma un’idea da mettere in scena”.

MARIA CRISTINA SERRA | La celebre fotografia, scattata per Vogue nel 1981 “Les Nus et le Vetus”, in duplice versione, in cui le quattro modelle avanzano verso gli spettatori come moderne valchirie wagneriane, prima svestite, ondeggiando sui tacchi a spillo, poi indossando con nonchalance morbidi abiti YSL, è emblematica dello stile e del sentire artistico del grande fotografo di origine tedesca Helmut Newton. Di come il suo occhio irriverente da “voyeur professionista” ha riscritto i vecchi codici estetici imbalsamati, rivoluzionando la foto di moda negli anni’70. Non più un sogno da vendere, impresso sulle pagine patinate delle più importanti riviste di settore, ma fantasie da rielaborare, sulle quali imbastire sogni in libertà. “Una buona immagine di moda”, sosteneva, “non deve assomigliare ad un ritratto, ad un cliché di paparazzi, ad un souvenir, deve avere un tocco di volgarità, che la renda più eccitante del cosiddetto buongusto che altro non è che la normalizzazione dello sguardo. La moda, per me, non è un’illustrazione, ma un’idea da mettere in scena”. La 2° Giornata Nazionale

La 2° Giornata Nazionale

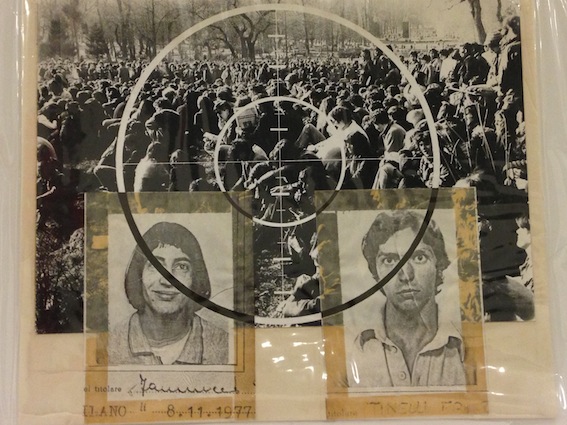

RENZO FRANCABANDERA | La categoria delle “morti assurde” è un topos chiaro. Ai giorni nostri si tratta per lo più di incontri col destino, cui spesso sono derubricati incidenti di varia natura. Ma negli anni Settanta e Ottanta sotto la categoria finivano anche omicidi politici, la cui spiegazione, a quarant’anni di distanza appare quantomeno difficile.

RENZO FRANCABANDERA | La categoria delle “morti assurde” è un topos chiaro. Ai giorni nostri si tratta per lo più di incontri col destino, cui spesso sono derubricati incidenti di varia natura. Ma negli anni Settanta e Ottanta sotto la categoria finivano anche omicidi politici, la cui spiegazione, a quarant’anni di distanza appare quantomeno difficile. MARIA PIA MONTEDURO | Considerato il capolavoro di Dino Buzzati e, forse, uno dei romanzi più importanti del Novecento italiano, “Il deserto dei tartari” rappresenta l’angoscia dell’esistenza, l’attesa per un qualcosa che non arriva mai, sorta di “Aspettando Godot” letterario, incontro con una vita piena che, in definitiva, diventa l’appuntamento con l’unica certezza dell’uomo, la morte. Pubblicato nel 1940, il romanzo si impose subito come esempio di una letteratura realistica e al contempo surreale: l’accusa, per le stesse parole dell’autore, a un vita regolata da un tran tran abituale asfissiante (quelli che nel romanzo sono “i regolamenti”), ad assurdi principi che organizzano il vivere quotidiano senza lasciar posto alla fantasia, dove la speranza di sclerotizza, come sclerotizzata è la Fortezza Bastiani, dove l’ufficiale Giovanni Drogo consuma la sua assurda realtà esistenziale. Il romanzo fu anche trasposto per il cinema nel 1976 da Valerio Zurlini.

MARIA PIA MONTEDURO | Considerato il capolavoro di Dino Buzzati e, forse, uno dei romanzi più importanti del Novecento italiano, “Il deserto dei tartari” rappresenta l’angoscia dell’esistenza, l’attesa per un qualcosa che non arriva mai, sorta di “Aspettando Godot” letterario, incontro con una vita piena che, in definitiva, diventa l’appuntamento con l’unica certezza dell’uomo, la morte. Pubblicato nel 1940, il romanzo si impose subito come esempio di una letteratura realistica e al contempo surreale: l’accusa, per le stesse parole dell’autore, a un vita regolata da un tran tran abituale asfissiante (quelli che nel romanzo sono “i regolamenti”), ad assurdi principi che organizzano il vivere quotidiano senza lasciar posto alla fantasia, dove la speranza di sclerotizza, come sclerotizzata è la Fortezza Bastiani, dove l’ufficiale Giovanni Drogo consuma la sua assurda realtà esistenziale. Il romanzo fu anche trasposto per il cinema nel 1976 da Valerio Zurlini. BRUNA MONACO | Quattro eccellenti attori. Otto personaggi intriganti. Due storie parallele e un testo lungo e controverso. Sono questi i numeri vincenti de La modestia di Rafael Spregelburd diretto da Luca Ronconi e in scena al Teatro Argentina dal 9 al 14 aprile.

BRUNA MONACO | Quattro eccellenti attori. Otto personaggi intriganti. Due storie parallele e un testo lungo e controverso. Sono questi i numeri vincenti de La modestia di Rafael Spregelburd diretto da Luca Ronconi e in scena al Teatro Argentina dal 9 al 14 aprile.