ALESSANDRO MASTANDREA | Sopravvissuto a cinque anni di stenti e privazioni, solo, su un’isola misteriosa popolata da inquietanti presenze, scampato a un naufragio che ha visto la morte di padre e amante, torna in città, armato di arco e frecce, Oliver Queen, giovane e aitante miliardario animato da una oscura sete di vendetta nei confronti dei criminali che infestano Starling City.

ALESSANDRO MASTANDREA | Sopravvissuto a cinque anni di stenti e privazioni, solo, su un’isola misteriosa popolata da inquietanti presenze, scampato a un naufragio che ha visto la morte di padre e amante, torna in città, armato di arco e frecce, Oliver Queen, giovane e aitante miliardario animato da una oscura sete di vendetta nei confronti dei criminali che infestano Starling City.

E dagli inospitali lidi dell’isola semi-deserta, eccolo atterrare, comodamente seduto, sui sofà di casa nostra (Italia1, il lunedì in prima serata), grazie ad Arrow, trasposizione per il piccolo schermo dell’eroe fumettistico Green Arrow, della major statunitense DC Comics. Risposta della TV all’inflazione di supereoi cinematografici.

A dispetto, tuttavia, di un argomento all’apparenza leggero, è una bella gatta da pelare quella che si sono trovati tra le mani gli autori della serie. Come fare, ai giorni d’oggi, a rendere credibile un personaggio che si aggira per le strade della città vestito da Robin hood? Un compito, va detto subito, portato a termine solo in parte.

Non sempre, infatti, mescolando in provetta, per quanto sapientemente, un play boy milionario svagato di giorno e giustiziere di notte, a sparatorie, acrobazie e piroette, si ottiene il giusto equilibrio tra istanze pop e autoriali. E sulla serie, più che altro, pare gravare minacciosa l’ombra rilassata, dai toni “Camp”, del pipistrello televisivo anni ’60, interpretato da Adam West (il Batman con le maniglie dell’amore, per capirci), piuttosto che quella ben più tetra dei lungometraggi diretti da Tim Burton e Christopher Nolan.

E dire che tra gli autori suddetti compare un certo Marc Guggenheim, persona che i comics li ha frequentati da vicino.

Se l’Oliver Queen dei fumetti è un uomo maturo, sulla quarantina, padre di un figlio e con una non troppo sottile propensione anarchica, la sua controparte del piccolo schermo, come un po’ tutto il cast di protagonisti e comprimari, risulta invece poco più che abbozzata, dal carattere poco “centrato”. Problema non di poco conto, trattando la serie di un arciere.

Stiano però sereni gli estimatori dei TV series, perché, tra un cliché e l’altro, qualche motivo di interesse pur esiste – soprattutto nell’intreccio orizzontale che si dipana lungo tutta la stagione; nei continui flashback, per esempio, che trasportano di continuo il protagonista agli anni passati sull’isola misteriosa a’ la LOST.

– Da quale oscura associazione è presidiata l’isola?

– Chi è lo sfuggente orientale che gli ha salvato la vita e che gli ha impartito un addestramento jedi?

ma anche nella struttura da tragedia shakespeariana, con il povero Oliver che torna a casa, solo per scoprire sua madre sposata a un altro uomo, e che questi ha preso il posto del defunto padre alle redini del suo impero economico. Novello Amleto, che ancora ignora del tutto le oscure macchinazioni che hanno prodotto il naufragio suo e del padre.

E di puntata in puntata – questa la parte che convince meno – il nostro Oliver/Amleto appare indeciso sulla strada da seguire. Lui che dal mondo cerca vendetta, pur subendone un’irresistibile attrazione. Perseguire senza posa i propri intenti belligeranti, oppure assecondare la sua vecchia natura, con un futuro già tracciato tra vernissage, modelle succinte e happy-hour?

Non è però tutta rosa e fiori la vita del miliardario con l’hobby del vendicatore mascherato. Cosa volete che siano un manipolo di spacciatori, di mefistofelici finanzieri corrotti o di semplici rapinatori di banche –abbattuti come mosche di puntata in puntata- messi a confronto con le donne che sono solite circondarlo nella vita civile? Già perché, oltre la madre con lo scheletro del padre nell’armadio, anche i rapporti con la sorella e l’ex fidanzata non sembrano dei migliori. Un conflitto generazionale con la prima e un amore impossibile con la seconda (già però in via di risoluzione dopo una manciata di puntate – quando si dice “serie dal ritmo frenetico”).

Portare la maschera del “bon vivant” e tenerle lontane, oppure aprirsi e farsi amare mettendo a rischio la loro incolumità? Questo è il dilemma, cui nemmeno “l’agenda dei segreti” lasciata in dono dal padre morente – con nomi e indirizzi dei colpevoli del degrado cittadino, da accoppare all’abbisogna – sa dare risposte. Anche gli eroi in calzamaglia, per quanto corrucciati nella loro personale battaglia, hanno un cuore e un ego da assecondare. Il caro Oliver, dopotutto, nonostante fame, patimenti e ferite è pur sempre un fustacchione. E il suo bel carico di cicatrici lo rendono ancor più irresistibile agli occhi di Dinah “Laurel” Lance, ex fidanzata, avvocato delle cause perse in odore di santità. Si da il caso, infatti, che a Oliver piaccia moltissimo vagare per la magione con la camicia impertinentemente sbottonata, e c’è da scommetterci che prima o poi quelle ferite si riveleranno galeotte.

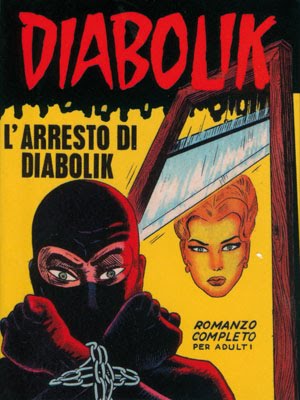

P.S.: Per chi volesse leggere qualcosa sul personaggio, si consiglia di recuperare il bel volume “Lanterna Verde, Freccia Verde”, edito da Planeta de Agostini, che ripropone storie datate 1970 e disegnate dal grande Neal Adams (che affrontano temi per quei tempi tabù, come la droga). Oppure, di prossima pubblicazione per la casa editrice RW- LION, la ristampa della run di Mike Grell , scritta sul finire degli anni’80, in cui predomina un’ambientazione urbana, che risente di contaminazioni dalla letteratura noir e hard boiled; forse la versione definitiva dell’eroe.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=gk_ji5Yu_Mg]

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=vVQUkDo9OGo]

MARCELLA MANNI | La tradizione della fotografia americana è ancora per alcuni giorni in mostra a Modena: una ventina di autori, tutti indiscussi maestri, per una importante panoramica tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni Settanta.

MARCELLA MANNI | La tradizione della fotografia americana è ancora per alcuni giorni in mostra a Modena: una ventina di autori, tutti indiscussi maestri, per una importante panoramica tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni Settanta. RENZO FRANCABANDERA | Bob Wilson è uno di quegli amanti di cui immagini già come verrà vestito all’appuntamento, che profumo e taglio di capelli porterà, e anche di che parlerà mentre si sta seduti a tavola o in poltrona. Eppure riesce sempre in qualche modo ad ammaliarti, con l’eleganza formale, e quel principio greco del Μηδέν ἄγαν, ovvero il “Nulla di troppo” che è un invito alla misura cui Wilson sempre nella sostanza si attiene.

RENZO FRANCABANDERA | Bob Wilson è uno di quegli amanti di cui immagini già come verrà vestito all’appuntamento, che profumo e taglio di capelli porterà, e anche di che parlerà mentre si sta seduti a tavola o in poltrona. Eppure riesce sempre in qualche modo ad ammaliarti, con l’eleganza formale, e quel principio greco del Μηδέν ἄγαν, ovvero il “Nulla di troppo” che è un invito alla misura cui Wilson sempre nella sostanza si attiene. Ci sono poi novità estetiche che introdotte in alcuni spettacoli recenti dal regista, ricompaiono magari come variazioni, un po’ come nei canoni di Bach. E non citiamo a caso il compositore, perchè nella regia della Passione secondo Giovanni dell’artista alcuni elementi diagonali sospesi compongono la scenografia, elementi che anche in questa Odissea ritornano sotto forma di neon che scendono dall’alto. O le capigliature e le maschere del viso estreme che già erano apparse nei personaggi-burattini tanto degli “Shakespeare’s Sonettes” con i Berliner Ensemble del 2009 che ne “L’affare Makropoulos”, che il pubblico italiano ha visto al Napoli Teatro Festival l’anno passato.

Ci sono poi novità estetiche che introdotte in alcuni spettacoli recenti dal regista, ricompaiono magari come variazioni, un po’ come nei canoni di Bach. E non citiamo a caso il compositore, perchè nella regia della Passione secondo Giovanni dell’artista alcuni elementi diagonali sospesi compongono la scenografia, elementi che anche in questa Odissea ritornano sotto forma di neon che scendono dall’alto. O le capigliature e le maschere del viso estreme che già erano apparse nei personaggi-burattini tanto degli “Shakespeare’s Sonettes” con i Berliner Ensemble del 2009 che ne “L’affare Makropoulos”, che il pubblico italiano ha visto al Napoli Teatro Festival l’anno passato. LAURA NOVELLI | Da dodici anni propone al pubblico romano una scelta ragionata di autori e testi provenienti dal Regno Unito che raccontano non solo un teatro felicemente empatico rispetto ai temi e alle questioni del contemporaneo ma anche – e soprattutto – un teatro capace di rinnovare i suoi linguaggi affidandosi all’estro e al mestiere di giovani autori. Motivo per cui la rassegna “Trend – Nuove frontiere della scena britannica”, curata da Rodolfo di Giammarco e attesa dal 2 al 14 aprile al teatro Belli di Trastevere, è sempre un territorio che vale la pena esplorare, un valore aggiunto rispetto alla consueta programmazione cittadina all’interno del quale è possibile trovare spunti, soluzioni, opere ed operazioni interessanti.

LAURA NOVELLI | Da dodici anni propone al pubblico romano una scelta ragionata di autori e testi provenienti dal Regno Unito che raccontano non solo un teatro felicemente empatico rispetto ai temi e alle questioni del contemporaneo ma anche – e soprattutto – un teatro capace di rinnovare i suoi linguaggi affidandosi all’estro e al mestiere di giovani autori. Motivo per cui la rassegna “Trend – Nuove frontiere della scena britannica”, curata da Rodolfo di Giammarco e attesa dal 2 al 14 aprile al teatro Belli di Trastevere, è sempre un territorio che vale la pena esplorare, un valore aggiunto rispetto alla consueta programmazione cittadina all’interno del quale è possibile trovare spunti, soluzioni, opere ed operazioni interessanti. VINCENZO SARDELLI | Tonalità satiriche che s’innestano su scene di ordinaria semplicità caratterizzano “This is not a love story”, della coreografa e film maker svedese Gunilla Heilborn, ospite della undicesima edizione di “Uovo”, la kermesse di danza ospitata alla Triennale-Teatro dell’Arte di Milano dal 20 al 24 marzo, di cui abbiamo parlato in altri due contributi recenti.

VINCENZO SARDELLI | Tonalità satiriche che s’innestano su scene di ordinaria semplicità caratterizzano “This is not a love story”, della coreografa e film maker svedese Gunilla Heilborn, ospite della undicesima edizione di “Uovo”, la kermesse di danza ospitata alla Triennale-Teatro dell’Arte di Milano dal 20 al 24 marzo, di cui abbiamo parlato in altri due contributi recenti. VINCENZO SARDELLI | Custodiamo un tesoro nel corpo: la capacità di esprimerci senza parole. E quante storie possono essere raccontate senza pronunciare una frase. “Uovo performing arts festival”, kermesse sapida, rapida, indisciplinata, refrattaria a ogni etichetta, è ben rappresentata da “Love will tear us apart”, di scena alla Triennale di Milano domenica 24 marzo, prima parte di una trilogia della compagnia De Facto che unisce drammaturgia, coreografia e performance, nel segno della danza contemporanea.

VINCENZO SARDELLI | Custodiamo un tesoro nel corpo: la capacità di esprimerci senza parole. E quante storie possono essere raccontate senza pronunciare una frase. “Uovo performing arts festival”, kermesse sapida, rapida, indisciplinata, refrattaria a ogni etichetta, è ben rappresentata da “Love will tear us apart”, di scena alla Triennale di Milano domenica 24 marzo, prima parte di una trilogia della compagnia De Facto che unisce drammaturgia, coreografia e performance, nel segno della danza contemporanea. MARAT | Giovane per definizione. Vivace laboratorio di idee e talenti per uffici stampa e giornalisti impigriti. Il contesto storico-sociale spinge verso una deriva elitaria (di figli di papà). Questione di forma e di sostanza. Ma certe sere riesce ancora a donare meraviglie a basso costo. Va beh, comunque la si pensi, il teatro off arriverà da metà giugno nella capitale.

MARAT | Giovane per definizione. Vivace laboratorio di idee e talenti per uffici stampa e giornalisti impigriti. Il contesto storico-sociale spinge verso una deriva elitaria (di figli di papà). Questione di forma e di sostanza. Ma certe sere riesce ancora a donare meraviglie a basso costo. Va beh, comunque la si pensi, il teatro off arriverà da metà giugno nella capitale. RENZO FRANCABANDERA | E’ stato il palcoscenico del sempre vivo PIMOFF di Via Selvanesco sotto la direzione artistica di Barbara Toma ad ospitare la prima volta a Milano della coreografa coreana Howool Baek. Ospite l’anno scorso a Bassano con il suo assolo NOTHING for body, la giovane ma già matura artista ha presentato al pubblico del PimOff anche un duetto FADE, sul tema delle relazioni di coppia, fra spazi, sovrapposizioni, oppressioni e fughe.

RENZO FRANCABANDERA | E’ stato il palcoscenico del sempre vivo PIMOFF di Via Selvanesco sotto la direzione artistica di Barbara Toma ad ospitare la prima volta a Milano della coreografa coreana Howool Baek. Ospite l’anno scorso a Bassano con il suo assolo NOTHING for body, la giovane ma già matura artista ha presentato al pubblico del PimOff anche un duetto FADE, sul tema delle relazioni di coppia, fra spazi, sovrapposizioni, oppressioni e fughe.

RENZO FRANCABANDERA | La prima perversione deve essere stata non cedere alle perversioni. E questo sia per Sgorbani, che firma la drammaturgia, sia per il duo Martinelli-Fracassi che in questo progetto di racconti di amore e dittatura si sono tuffati da alcuni mesi.

RENZO FRANCABANDERA | La prima perversione deve essere stata non cedere alle perversioni. E questo sia per Sgorbani, che firma la drammaturgia, sia per il duo Martinelli-Fracassi che in questo progetto di racconti di amore e dittatura si sono tuffati da alcuni mesi. Ottavo peccato: la parola. La drammaturgia è vincente in più punti, e nei punti di debolezza è sorretta dalla solita grande Federica Fracassi, che colora di umanità il bestiale, la cui unica vera incorporazione non è nella camminata a quattro zampe ma nell’impossibilità del pollice opponibile, con le mani fasciate a contenere il dito degli uomini. Il testo a volte si dilunga, sgorbaneggia, che per chi conosce l’autore siamo sicuri sia un verbo con una sua coloritura specifica. Per chi non lo conosce, invece, Blondi è comunque un’opportunità di confronto con un ossessivo creativo della parola psicologica, che resta al di qua de limitare con il poetico, riteniamo per volontà. A volte se ne vorrebbe ancora, a volte non più.

Ottavo peccato: la parola. La drammaturgia è vincente in più punti, e nei punti di debolezza è sorretta dalla solita grande Federica Fracassi, che colora di umanità il bestiale, la cui unica vera incorporazione non è nella camminata a quattro zampe ma nell’impossibilità del pollice opponibile, con le mani fasciate a contenere il dito degli uomini. Il testo a volte si dilunga, sgorbaneggia, che per chi conosce l’autore siamo sicuri sia un verbo con una sua coloritura specifica. Per chi non lo conosce, invece, Blondi è comunque un’opportunità di confronto con un ossessivo creativo della parola psicologica, che resta al di qua de limitare con il poetico, riteniamo per volontà. A volte se ne vorrebbe ancora, a volte non più.