NICOLA ARRIGONI | Con Pinocchio salta ogni estetica, lo sguardo teatrale non tiene e alla fin fine non tiene neppure il riferimento alPinocchio collodiano, perché la vita è più forte della sua rappresentazione, perché i corpi e le storie di Paolo Facchini, Riccardo Sielli e Luigi Ferrarini sono vita che scotta, risorge e pretende di essere.

Pinocchio dei Babilonia Teatri è un non/spettacolo, è non teatro, o forse è teatro perché in fondo è incontro di persone, è racconto di vite tornate a vivere, di uomini usciti dal coma con una disperata vitalità buttata in faccia allo spettatore. Ed è lo stesso Enrico Castellani a spiegare questo Pinocchio esploso fra le mani: «Volevamo fare Pinocchio, ma poi le storie di Paolo, Riccardo e Luigi hanno avuto la meglio e la storia collodiana è rimasta sullo sfondo» come segno di uno spettacolo che ha preso una via diversa, quella di un non spettacolo, il racconto della sofferenza. Babilonia Teatri ha lavorato con i ragazzi della compagnia Gli Amici di Luca, centro che da anni utilizza il linguaggio della scena per aiutare a ridare una relazione e socialità a persone uscite dal coma, molto spesso in seguito a incidenti stradali. La scena in Pinocchio è vuota, Paolo Facchini in bermuda beige, Luigi Ferrarini imbragato mostra i segni del suo post-coma in una fisicità piegata, Riccardo Sielli è delle parti di Rubiera e mostra un bell’accento emiliano che rincuora.

Di fianco a loro Luca Scotton nella sua pingue fisicità con indosso un naso di carta alla Pinocchio. Dalla consolle della regia Enrico Castellani fa loro delle domande, chiede di raccontare la loro storia, se sono alla ricerca della loro Fata, chiede loro di dirsi, ma anche di elencare personaggi e luoghi del romanzo collodiano, di dire chi sono oggi e chi erano ieri, con una serie di cartelli che straziano il cuore. Ed è questo che è forse Pinocchio: un incontro con la sofferenza e pure la voglia di andare oltre quell’incidente, di andare oltre il tunnel nero per riemergere alla luce. Quegli uomini mostrano la loro fisicità ferita, i loro movimenti a scatti, difficoltosi, raccontano di una normalità perduta, di sere passate in discoteca in cerca di rimorchiare, della moto che a un certo punto ti tradisce, di quella processione di platani che ti taglia la strada, di una lenta ma caparbia riabilitazione…

Eppure in tanta vita così mostrata e detta c’è a tratti un’estetica che commuove. Commuovono quei tre uomini/burattini nel loro muoversi a fatica, commuovono quei corpi che tornano ad agire, mossi da un burattinaio invisibile, fa venire un groppo alla gola lo stare lì di Paolo Facchini, Luigi Ferrarini e Riccardo Sielli con a lato seduto l’abbondante Pinocchio di Luca Scotton che li guarda, come se tutti loro fossero quel burattino lasciato in disparte dopo che finalmente Pinocchio s’è fatto bambino… Sarà ma il non spettacolo di Babilonia Teatri è un incontro, un bell’incontro col dolore e la voglia di vivere, senza retorica ma vissuto con l’immediatezza di un dialogo naturale e costruito con intelligenza e passione da Enrico Castellani, l’esito di un bisogno: creare relazioni e magari iniziare laddove la relazione con la vita s’era interrotta.

PINOCCHIO di Valeria Raimondi ed Enrico Castellani, con Enrico Castellani, Paolo Facchini, Luigi Ferrarini, Riccardo Sielli e Luca Scotton;collaborazione artistica Stefano Masotti e Vincenzo Todesco; scene, costumi, luci e audio Babilonia Teatri organizzazione Babilonia Teatri e BaGs Entertainment; grafiche Francio produzione Babilonia Teatri collaborazione Operaestate Festival Veneto con il Contributo di Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna patrocinio Emilia Teatro Teatro Fondazione promozione BaGs Entertainment www.bagsentertainment.com residenza artistica Babilonia Teatri e La Corte Ospitale Pinocchio è un progetto di Babilonia Teatri e Gli Amici di Luca laboratorio teatralepresso la Casa dei Risvegli Luca De Nigris realizzato col contributo della Fondazione Alta Mane-Italia ringraziamo Laura Bissoli, Cristiana Bortolotti, Cristina Fermani, Fulvio De Nigris, Eloisa Gatto, Irene Giardini, Nicola Granata, Giovanna Grosso, Marco Macciantelli, Francesca Maraventano, Juri Mozzanti, Cristian Sacchetti, Davide Sacchetti anteprima alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris, Ospedale Bellaria 7-8-9 ottobre 2012: 7 ottobre 14° edizione della Giornata nazionale dei Risvegli per la ricerca sul coma, Bologna; al Comunale di Casalmaggiore , 23 marzo 2013.

ALICE KELLER | “Gli occhiali rotti”, performance contro le mafie per l’iniziativa bolognese Civica 2013, regia di Macellerie Pasolini, prende avvio nel bel mezzo della quotidianità. Non c’è un sipario, non cala la luce, lo sappiamo, siamo nel cortile del palazzo comunale e semplicemente aspettiamo. Alessandro Bedosti, attore e danzatore, è già in un angolo, accovacciato. Prende con le mani della terra, ci si cosparge il volto, sta in equilibrio su due piccoli amplificatori, che porta legati ai piedi.

ALICE KELLER | “Gli occhiali rotti”, performance contro le mafie per l’iniziativa bolognese Civica 2013, regia di Macellerie Pasolini, prende avvio nel bel mezzo della quotidianità. Non c’è un sipario, non cala la luce, lo sappiamo, siamo nel cortile del palazzo comunale e semplicemente aspettiamo. Alessandro Bedosti, attore e danzatore, è già in un angolo, accovacciato. Prende con le mani della terra, ci si cosparge il volto, sta in equilibrio su due piccoli amplificatori, che porta legati ai piedi.

LAURA NOVELLI | Nella situazione di grave crisi in cui versa il sistema cultura di questi tempi, bisogna avere coraggio. E la prima forma di coraggio è quella che guarda al futuro investendo nei giovani. Coltivando i loro talenti. Dando loro occasione di crescita professionale e di visibilità. Sostenendo percorsi di formazione che garantiscano costruttivi approdi artistici: eventi ad hoc verso cui incanalare le loro energie creative. Una mission che il Rome Chamber Music Festival (RCMF) diretto dal violinista statunitense Robert McDuffie persegue dal 2003 e che quest’anno, proprio in occasione dell’importante decennale, acquista ancora maggiore valenza: sono infatti venti i giovani musicisti europei selezionati nell’ambito del progetto “Missione giovani” per essere affiancati in un tirocinio formativo da “coach” di altissimo livello (tra gli altri, lo stesso McDuffie, Lawrence Dutton, Andrea Lucchesini, Gary Hoffman) e per poi esibirsi, insieme proprio ai loro affermati maestri, a Palazzo Barberini durante le serate conclusive della rassegna, che si inaugura il 9 giugno con la Sonata per violino e pianoforte in Do minore, op. 30 n. 2 di Ludwig van Beethoven (McDuffie, violino e Lucchesini, pianoforte). Tra questi venti talentuosi strumentisti del nostro continente, ben otto sono italiani e stupisce la robustezza dei loro curricula, a fronte di un’età in alcuni casi persino adolescenziale (hanno dai quindici ai ventisei anni e suonano il violino, la viola, il violoncello, il clarinetto e il flauto). La fondazione che si occupa di organizzare il festival, diretta da Jacopa Stinchelli, li ha reclutati in diversi conservatori della Penisola, e dopo un’accurata selezione, li ha chiamati ad affrontare questo importante traguardo professionale.

LAURA NOVELLI | Nella situazione di grave crisi in cui versa il sistema cultura di questi tempi, bisogna avere coraggio. E la prima forma di coraggio è quella che guarda al futuro investendo nei giovani. Coltivando i loro talenti. Dando loro occasione di crescita professionale e di visibilità. Sostenendo percorsi di formazione che garantiscano costruttivi approdi artistici: eventi ad hoc verso cui incanalare le loro energie creative. Una mission che il Rome Chamber Music Festival (RCMF) diretto dal violinista statunitense Robert McDuffie persegue dal 2003 e che quest’anno, proprio in occasione dell’importante decennale, acquista ancora maggiore valenza: sono infatti venti i giovani musicisti europei selezionati nell’ambito del progetto “Missione giovani” per essere affiancati in un tirocinio formativo da “coach” di altissimo livello (tra gli altri, lo stesso McDuffie, Lawrence Dutton, Andrea Lucchesini, Gary Hoffman) e per poi esibirsi, insieme proprio ai loro affermati maestri, a Palazzo Barberini durante le serate conclusive della rassegna, che si inaugura il 9 giugno con la Sonata per violino e pianoforte in Do minore, op. 30 n. 2 di Ludwig van Beethoven (McDuffie, violino e Lucchesini, pianoforte). Tra questi venti talentuosi strumentisti del nostro continente, ben otto sono italiani e stupisce la robustezza dei loro curricula, a fronte di un’età in alcuni casi persino adolescenziale (hanno dai quindici ai ventisei anni e suonano il violino, la viola, il violoncello, il clarinetto e il flauto). La fondazione che si occupa di organizzare il festival, diretta da Jacopa Stinchelli, li ha reclutati in diversi conservatori della Penisola, e dopo un’accurata selezione, li ha chiamati ad affrontare questo importante traguardo professionale. In occasione di un’intervista rilasciata tempo fa ad una rivista statunitense, il direttore del RCMF ha così spiegato il senso e il valore del suo approccio didattico: “In parole povere, il McDuffie Center è un istituto indipendente della Mercer University. Siamo liberamente affiliati al conservatorio, dico liberamente perché ci è stata riconosciuta una sorta di autonomia per inserirci nell’intera università. Il piano di studio che abbiamo predisposto è finalizzato alla formazione di un musicista in grado di lavorare da libero professionista. Non si tratta di una mia presa di posizione ideologica, non mi ritengo così intelligente da dettar legge. Tuttavia, faccio parte del mondo della musica classica, mondo che attualmente affronta un momento di crisi e non sappiamo né come né quando finirà. Inizierà una nuova fase e dobbiamo prepararci ad affrontarla […] E’ possibile approfondire i compositori americani e inglesi studiando per conto proprio, in maniera indipendente. Così, stiamo sostituendo questi corsi con lezioni di microeconomia, psicologia, filosofia, libera impresa, estetica, diritto commerciale e arte oratoria. Lo scopo è quello di preparare i nostri futuri laureati, che hanno un enorme talento, ad affrontare il mondo reale fornendo loro i mezzi per sapere come leggere un contratto o come costituire una fondazione”.

In occasione di un’intervista rilasciata tempo fa ad una rivista statunitense, il direttore del RCMF ha così spiegato il senso e il valore del suo approccio didattico: “In parole povere, il McDuffie Center è un istituto indipendente della Mercer University. Siamo liberamente affiliati al conservatorio, dico liberamente perché ci è stata riconosciuta una sorta di autonomia per inserirci nell’intera università. Il piano di studio che abbiamo predisposto è finalizzato alla formazione di un musicista in grado di lavorare da libero professionista. Non si tratta di una mia presa di posizione ideologica, non mi ritengo così intelligente da dettar legge. Tuttavia, faccio parte del mondo della musica classica, mondo che attualmente affronta un momento di crisi e non sappiamo né come né quando finirà. Inizierà una nuova fase e dobbiamo prepararci ad affrontarla […] E’ possibile approfondire i compositori americani e inglesi studiando per conto proprio, in maniera indipendente. Così, stiamo sostituendo questi corsi con lezioni di microeconomia, psicologia, filosofia, libera impresa, estetica, diritto commerciale e arte oratoria. Lo scopo è quello di preparare i nostri futuri laureati, che hanno un enorme talento, ad affrontare il mondo reale fornendo loro i mezzi per sapere come leggere un contratto o come costituire una fondazione”. RENZO FRANCABANDERA | Questo articolo arriva con qualche giorno di ritardo, perchè voleva esser scritto la sera del 21 marzo, quando ero appena uscito dalla Triennale di Milano Teatro dell’Arte, avendo assistito prima a –N-esimo Progetto Fallimentare di QuaLiBò e poi a –FOLK-S will you love me tomorrow? di A. Sciarroni.

RENZO FRANCABANDERA | Questo articolo arriva con qualche giorno di ritardo, perchè voleva esser scritto la sera del 21 marzo, quando ero appena uscito dalla Triennale di Milano Teatro dell’Arte, avendo assistito prima a –N-esimo Progetto Fallimentare di QuaLiBò e poi a –FOLK-S will you love me tomorrow? di A. Sciarroni. NICOLA ARRIGONI | Schierati ai lati di una sorta di tappeto/pedana delimitata da corde — i legami fra i personaggi — la vicenda dei Karamazov è narrata e agita nel suo susseguirsi di intrecci, di amori, rancori e vendette. Lo spazio è quello, o per lo meno lo richiama, dell’Arlecchino servitore di due padroni di Giorgio Strehler, una sorta di spazio teatrale a vista, in cui attore e personaggio convivono, in un dichiarato svelamento della finzione che Strehler mutuava da Brecht e che César Brie fa proprio come molti segni che si rincorrono ed emergono dal suo I Karamazov, centone teatrale in cui la tradizione del terzo teatro s’incontra con quello di regia in un gioco tanto callografico quanto vuoto.. César Brie ha lavorato con i suoi giovani attori: Daniele Cavone Felicioni, Gabriele Ciavarra, Clelia Cicero, Manuela De Meo, Giacomo Ferraù, Vincenzo Occhiero, Pietro Traldi ed Adalgisa Vavassori per dare forma scenica al feuilleton dei Karamazov, concentrandosi sulla trama piuttosto che sul pensiero di Dostoevskij, sui ruoli piuttosto che sulle funzioni, sui personaggi piuttosto che sulle idee.

NICOLA ARRIGONI | Schierati ai lati di una sorta di tappeto/pedana delimitata da corde — i legami fra i personaggi — la vicenda dei Karamazov è narrata e agita nel suo susseguirsi di intrecci, di amori, rancori e vendette. Lo spazio è quello, o per lo meno lo richiama, dell’Arlecchino servitore di due padroni di Giorgio Strehler, una sorta di spazio teatrale a vista, in cui attore e personaggio convivono, in un dichiarato svelamento della finzione che Strehler mutuava da Brecht e che César Brie fa proprio come molti segni che si rincorrono ed emergono dal suo I Karamazov, centone teatrale in cui la tradizione del terzo teatro s’incontra con quello di regia in un gioco tanto callografico quanto vuoto.. César Brie ha lavorato con i suoi giovani attori: Daniele Cavone Felicioni, Gabriele Ciavarra, Clelia Cicero, Manuela De Meo, Giacomo Ferraù, Vincenzo Occhiero, Pietro Traldi ed Adalgisa Vavassori per dare forma scenica al feuilleton dei Karamazov, concentrandosi sulla trama piuttosto che sul pensiero di Dostoevskij, sui ruoli piuttosto che sulle funzioni, sui personaggi piuttosto che sulle idee. LAURA NOVELLI | Cogliamo l’occasione del laboratorio teatrale “Mercuzio e altri personaggi mancanti” che Armando Punzo terrà alle Manifatture Knos di Lecce dal 25 al 29 marzo (nell’ambito del progetto “Io ci provo” della compagnia Factory) per raccontare qualche impressione sull’ultima fatica di un regista/simbolo della nostra scena contemporanea: anima di quella felice esperienza artistica e sociale che è La Compagnia della Fortezza di Volterra. L’ultima regia di Punzo si intitola appunto “Mercuzio non vuole morire” e già nel titolo – implicito il riferimento al “Romeo e Giulietta” – evoca una spontanea corrispondenza con l’imminente iniziativa pugliese, soprattutto in riferimento a quei “personaggi mancanti” sui quali si è concentra la ricerca di ambito shakespeariano condotta dal regista campano negli ultimi anni (basti considerare il precedente “Hamlice”, connubio tra Amleto e Alice).

LAURA NOVELLI | Cogliamo l’occasione del laboratorio teatrale “Mercuzio e altri personaggi mancanti” che Armando Punzo terrà alle Manifatture Knos di Lecce dal 25 al 29 marzo (nell’ambito del progetto “Io ci provo” della compagnia Factory) per raccontare qualche impressione sull’ultima fatica di un regista/simbolo della nostra scena contemporanea: anima di quella felice esperienza artistica e sociale che è La Compagnia della Fortezza di Volterra. L’ultima regia di Punzo si intitola appunto “Mercuzio non vuole morire” e già nel titolo – implicito il riferimento al “Romeo e Giulietta” – evoca una spontanea corrispondenza con l’imminente iniziativa pugliese, soprattutto in riferimento a quei “personaggi mancanti” sui quali si è concentra la ricerca di ambito shakespeariano condotta dal regista campano negli ultimi anni (basti considerare il precedente “Hamlice”, connubio tra Amleto e Alice).

Prendiamo ad esempio

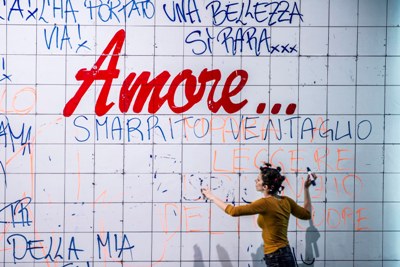

Prendiamo ad esempio  NICOLA ARRIGONI | E’ possibile rileggere Goldoni in maniera rispettosa, intelligente, senza perderne lo spirito, ma anzi guadagnando in gioco e in visione sul presente e sui meccanismi senza tempo dell’amore. E’ possibile farlo se a mettersi alla prova è un regista audace e spregiudicato –ovvero che va oltre il giudicato – come Damiano Michieletto che ha saputo fare de Il ventaglio di Carlo Goldoni un terreno di sfida in cui drammaturgia e inventiva, recitazione e ritmo, lingua e immagine sono un tutt’uno.

NICOLA ARRIGONI | E’ possibile rileggere Goldoni in maniera rispettosa, intelligente, senza perderne lo spirito, ma anzi guadagnando in gioco e in visione sul presente e sui meccanismi senza tempo dell’amore. E’ possibile farlo se a mettersi alla prova è un regista audace e spregiudicato –ovvero che va oltre il giudicato – come Damiano Michieletto che ha saputo fare de Il ventaglio di Carlo Goldoni un terreno di sfida in cui drammaturgia e inventiva, recitazione e ritmo, lingua e immagine sono un tutt’uno. RENZO FRANCABANDERA | Proporre una commedia classica a teatro è sempre un azzardo, perchè, anche quando riletta attraverso uno sguardo attuale, c’è sempre rischio di disallineamento fra aspettative del pubblico, proposta dell’artista e i registri linguistici coinvolti.

RENZO FRANCABANDERA | Proporre una commedia classica a teatro è sempre un azzardo, perchè, anche quando riletta attraverso uno sguardo attuale, c’è sempre rischio di disallineamento fra aspettative del pubblico, proposta dell’artista e i registri linguistici coinvolti.