E’ da alcuni anni nell’ambito del festival di Radicondoli, quest’anno sotto la direzione artistica di Massimo Luconi, che viene assegnato il premio giornalistico intitolato alla memoria di Nico Garrone, critico teatrale de La Repubblica scomparso da alcuni anni.

Ero in pausa pranzo coi colleghi del lavoro che faccio per mantenermi quando è arrivata la telefonata di Marcotti. Non ci potevo credere. Ero felicissimo. Già l’anno scorso ero arrivato in finale. Ho subito telefonato a Claudia Cannella per ringraziarla. E’ stata lei a insegnarmi il mestiere.

Mi sono avvicinato al teatro un po’ per caso, all’Università. Certo, avevo la passione – grazie alle lezioni di Sisto Dalla Palma, soprattutto. Ma è stato il caso a farmi scegliere il teatro, invece del cinema. Ed è stato di nuovo il caso a farmi collaborare prima con Einaudi e poi, come giornalista, con Hystrio. Mai avrei pensato di fare il giornalista. Sono grato al caso, e da allora ho sempre cercato di essere onesto, verso il mio mestiere. Con la rubrica “società teatrale” prima, segnalando le iniziative più meritorie del panorama teatrale contemporaneo. E poi via via con le recensioni, entrando sempre di più nel vivo della questione. Fino alle inchieste, che sono il genere che amo di più, capaci come nessun altro di scavare tra il non detto, lasciando trapelare il “marcio che c’è in Danimarca”. Senza dimenticare, ovviamente, l’attività di operatore. Prima con la curatela delle serate teatrali allo Spazio Tadini a Milano, e poi con l’attività di giurato e fiancheggiatore, fino al Premio Hystrio “Scritture di scena” per la drammaturgia, per il quale spingevo da un po’.

Mi ritengo fortunato a poter viaggiare. Ho una curiosità viscerale e forsennata che mi porta a scoprire nuove culture, nuovi riti, nuove tradizioni, ai quattro angoli del pianeta. Non tutti hanno questa possibilità, me ne rendo conto. E allora cerco di restituire quello che vedo, quello che sento con i racconti, la fotografia e, in un futuro prossimo, il documentario. Trovo un forte senso etico nel prestare i miei occhi a chi non può essere là. Ho ricevuto molti ringraziamenti per il reportage sull’Uganda e il Rwanda, e questo mi spinge ad andare avanti.

Non si può prescindere dalla curiosità. Bisogna essere voraci di tutto. Sempre e comunque. Il teatro è solo una delle manifestazioni del genio umano. Non esistono barriere. Bisogna amare tutto, meravigliarsi di tutto, l’arte, il cinema, la letteratura, la musica, l’architettura. Ma poi bisogna essere onesti. Filtrare quello che si vede. Per il bene dell’opera d’arte, che è un qualcosa di autonomo e indipendente, che sta sopra all’artista, e dal quale tanto l’artista quanto lo spettatore traggono un godimento estetico che è, nella sua misura, etico. Per lo meno come antidoto alla volgarità e la superficialità.

Non so se dipenda da un fattore generazionale o meno, ma sento un’istintiva affinità con il teatro cosiddetto sperimentale, la generazione “T”, per dirla con Palazzi. Mi piace la commistione dei linguaggi, l’estetica del frammento. Tutto questo, però, vale per me. O per la video-arte e i cortometraggi che, con la mia associazione, Nu de Dos Arte, realizziamo. Nell’esercizio critico tutto questo passa in secondo piano. Non credo al protagonismo della critica. L’io ipertrofico del critico è un male che ci è stato tramandato e del quale è necessario liberarsi al più presto. Bisogna essere obiettivi e imparziali. Mettendosi al servizio dell’opera, come diceva Dreyer, con un linguaggio il più possibile piano e franco. Evitando le malignità e argomentando, senza falsi giri di parole.

Se avessi potuto scegliere di vivere qualche anno prima, o anche in un’altra epoca per vedere gli spettacoli di quel tempo, quando avresti voluto vivere?

Posso dare tre risposte? Nell’antica Grecia, nel periodo elisabettiano e negli anni ’60 e i primi ’70. Sono tre periodi molto diversi tra di loro, ma dove il teatro aveva un ruolo fondante in seno alla comunità. A quei tempi gli artisti parlavano a tutti. Senza, per questo essere banali. Un po’ come è accaduto, di recente, a Volterra, con il bellissimo Mercuzio non deve morire di Punzo.

MARIA CRISTINA SERRA | Stretto all’angolo fra le animate rue de Francs-Bourgeois e rue de Sévigné, un austero portone introduce attraverso uno splendido, silenzioso giardino, ai fasti del rinascimentale Hotel Carnavalet, consacrato alla storia di Parigi dalle origini al XX Secolo, che tra quadri, oggetti, arredi, plastici, ricostruzioni di ambienti e memorie del passato, insieme a manoscritti e carte, custodisce fondamentali documenti sulla Rivoluzione giacobina.

MARIA CRISTINA SERRA | Stretto all’angolo fra le animate rue de Francs-Bourgeois e rue de Sévigné, un austero portone introduce attraverso uno splendido, silenzioso giardino, ai fasti del rinascimentale Hotel Carnavalet, consacrato alla storia di Parigi dalle origini al XX Secolo, che tra quadri, oggetti, arredi, plastici, ricostruzioni di ambienti e memorie del passato, insieme a manoscritti e carte, custodisce fondamentali documenti sulla Rivoluzione giacobina. RENZO FRANCABANDERA | Iniziamo col dire che Asti teatro è manifestazione storica, giunta quest’anno alla 34esima edizione. Questo già chiarisce la consolidata presenza sul territorio, il richiamo di artisti di fama ed emergenti, che fra fine giugno e inizio luglio scelgono i palcoscenici della città piemontese per proporre nuovi lavori o spettacoli già rodati, ma che nella città acquistano una magia particolare.

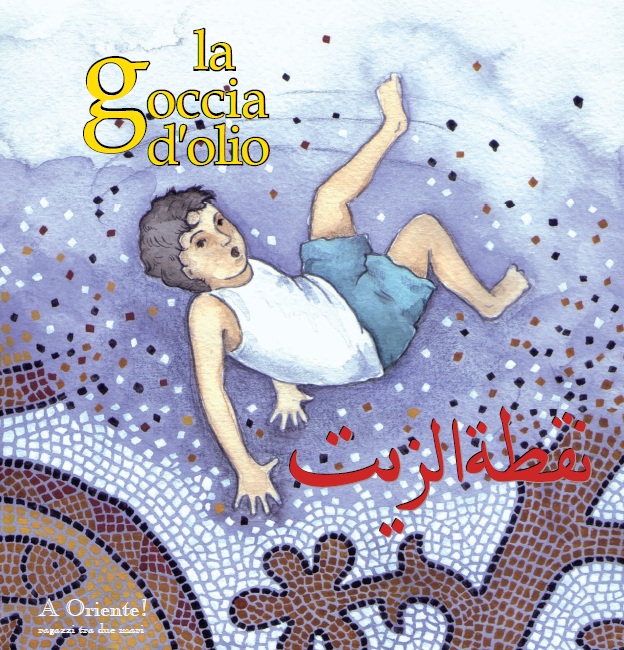

RENZO FRANCABANDERA | Iniziamo col dire che Asti teatro è manifestazione storica, giunta quest’anno alla 34esima edizione. Questo già chiarisce la consolidata presenza sul territorio, il richiamo di artisti di fama ed emergenti, che fra fine giugno e inizio luglio scelgono i palcoscenici della città piemontese per proporre nuovi lavori o spettacoli già rodati, ma che nella città acquistano una magia particolare. FRANCESCO MEDICI | La raffinata casa editrice milanese A Oriente! fondata e diretta da Anna Schoenstein si lancia in una nuova sfida: “ragazzi tra due mari”, una collana di racconti inediti per i bambini e i ragazzi del Mediterraneo. Il primo numero, “La goccia d’olio”, non poteva che essere ambientato nel ‘nostro’ Levante, la Puglia, e in particolare il Salento, da sempre ‘Porta per l’Oriente’.

FRANCESCO MEDICI | La raffinata casa editrice milanese A Oriente! fondata e diretta da Anna Schoenstein si lancia in una nuova sfida: “ragazzi tra due mari”, una collana di racconti inediti per i bambini e i ragazzi del Mediterraneo. Il primo numero, “La goccia d’olio”, non poteva che essere ambientato nel ‘nostro’ Levante, la Puglia, e in particolare il Salento, da sempre ‘Porta per l’Oriente’. MARIA CRISTINA SERRA | Dopo l’ebbrezza del meraviglioso “Viaggio immaginario”, iniziato da Place dela Madeleine, lo scorso anno, con la mostra ospitata alla Pinacothèque, prosegue l’affascinante itinerario fra le storie del “fumettaro” Pratt. Così amava definirsi con leggerezza l’autore vagabondo, romantico, cosmopolita, capace di farci immaginare la vita una sequenza infinita di avventure. “Corto Maltese e i segreti dell’iniziazione” è una singolare esposizione al Musée dela Franc-Maçonnerie, che ha ricostruito i riferimenti all’esoterismo e alla simbologia del mondo massonico, spesso presenti nell’ opera dell’artista veneziano, come la fascinazione per i riti voodoo, i ninja giapponesi, la cabala ebraica e i rituali islamici.

MARIA CRISTINA SERRA | Dopo l’ebbrezza del meraviglioso “Viaggio immaginario”, iniziato da Place dela Madeleine, lo scorso anno, con la mostra ospitata alla Pinacothèque, prosegue l’affascinante itinerario fra le storie del “fumettaro” Pratt. Così amava definirsi con leggerezza l’autore vagabondo, romantico, cosmopolita, capace di farci immaginare la vita una sequenza infinita di avventure. “Corto Maltese e i segreti dell’iniziazione” è una singolare esposizione al Musée dela Franc-Maçonnerie, che ha ricostruito i riferimenti all’esoterismo e alla simbologia del mondo massonico, spesso presenti nell’ opera dell’artista veneziano, come la fascinazione per i riti voodoo, i ninja giapponesi, la cabala ebraica e i rituali islamici. RENZO FRANCABANDERA | E’ un festival senz’altro ricco di spunti e punti di vista ampi sulla scena teatrale internazionale e non solo quello di Teatro a Corte, iniziato il 6 luglio e che durerà ancora quindici giorni nelle magiche ambientazioni delle dimore sabaude in Piemonte. Uno spaccato di grande interesse di alcune dinamiche già presenti ed altre venture della scena.

RENZO FRANCABANDERA | E’ un festival senz’altro ricco di spunti e punti di vista ampi sulla scena teatrale internazionale e non solo quello di Teatro a Corte, iniziato il 6 luglio e che durerà ancora quindici giorni nelle magiche ambientazioni delle dimore sabaude in Piemonte. Uno spaccato di grande interesse di alcune dinamiche già presenti ed altre venture della scena. MARIA CRISTINA SERRA | Un percorso suggestivo attraverso i secoli, dal Rinascimento ai giorni nostri, che traccia un fil-rouge fra “bestialità e umanità”. Da Durer a Picasso, passando per Géricualt, Goya, Bonnard, Steinlen e Van Gogh, solo gli animali sono protagonisti, liberi di affermare tutta la consapevolezza dei loro “sentimenti umanizzati”: fedeltà, mitezza, aggressività, forza, vitalità, tristezza, furbizia, malinconia. E di meritarsi per questo degni ritratti. Al Grand Palais, la mostra Beutè animale celebra la bellezza della rappresentazione ferina nella storia. I curatori e la commissaria della rassegna, Emmanuelle Héran, hanno centrato l’obiettivo di conciliare la spettacolarità dell’avvenimento con il rigore estetico e scientifico.

MARIA CRISTINA SERRA | Un percorso suggestivo attraverso i secoli, dal Rinascimento ai giorni nostri, che traccia un fil-rouge fra “bestialità e umanità”. Da Durer a Picasso, passando per Géricualt, Goya, Bonnard, Steinlen e Van Gogh, solo gli animali sono protagonisti, liberi di affermare tutta la consapevolezza dei loro “sentimenti umanizzati”: fedeltà, mitezza, aggressività, forza, vitalità, tristezza, furbizia, malinconia. E di meritarsi per questo degni ritratti. Al Grand Palais, la mostra Beutè animale celebra la bellezza della rappresentazione ferina nella storia. I curatori e la commissaria della rassegna, Emmanuelle Héran, hanno centrato l’obiettivo di conciliare la spettacolarità dell’avvenimento con il rigore estetico e scientifico.