ANDREA CIOMMIENTO | Superato il confine francese tornano le immagini di un’Italia imbrattata e compressa artificialmente in un incubatore di falsate idee culturali arrese da tempo alla luce mediatica del main-stream. Un buffo bagliore abbacinante ed effimero agli occhi di un artista come Duccio Bellugi Vannuccini, da oltre trent’anni alla ricerca di una verità scenica personale fatta di incontri autentici ed esperienze formative importanti (Pina Bausch, Marcel Marceau, Étienne Decroux) fino alla convivenza professionale nella casa di Arianne Mnouchkine al Théâtre du Soleil di Parigi. Una comunità teatrale composta da decine di attori e tecnici provenienti da tutto il mondo, dediti alla cura dei propri spettatori e degli spazi della Cartoucherie. Il nostro confronto inizia nel primo pomeriggio, in una pausa del laboratorio sull’uso pedagogico della maschera all’interno del progetto Teatro Comunità di Torino (un percorso ambizioso che avremo modo di approfondire sulle nostre pagine in tempi opportuni). Questo senso di degrado pubblico nel vivere contemporaneo stringe ogni sentimento sul nostro Paese; all’arrivo italiano dell’attore quel che rimane impressa è una panoramica apparentemente distante dal fatto teatrale: la constatazione di una spiazzante “differenza tra una toilette francese e una italiana, pubblica o privata che sia. Qui in Italia già nel primo posto che vai, trovi uno schifo”…

ANDREA CIOMMIENTO | Superato il confine francese tornano le immagini di un’Italia imbrattata e compressa artificialmente in un incubatore di falsate idee culturali arrese da tempo alla luce mediatica del main-stream. Un buffo bagliore abbacinante ed effimero agli occhi di un artista come Duccio Bellugi Vannuccini, da oltre trent’anni alla ricerca di una verità scenica personale fatta di incontri autentici ed esperienze formative importanti (Pina Bausch, Marcel Marceau, Étienne Decroux) fino alla convivenza professionale nella casa di Arianne Mnouchkine al Théâtre du Soleil di Parigi. Una comunità teatrale composta da decine di attori e tecnici provenienti da tutto il mondo, dediti alla cura dei propri spettatori e degli spazi della Cartoucherie. Il nostro confronto inizia nel primo pomeriggio, in una pausa del laboratorio sull’uso pedagogico della maschera all’interno del progetto Teatro Comunità di Torino (un percorso ambizioso che avremo modo di approfondire sulle nostre pagine in tempi opportuni). Questo senso di degrado pubblico nel vivere contemporaneo stringe ogni sentimento sul nostro Paese; all’arrivo italiano dell’attore quel che rimane impressa è una panoramica apparentemente distante dal fatto teatrale: la constatazione di una spiazzante “differenza tra una toilette francese e una italiana, pubblica o privata che sia. Qui in Italia già nel primo posto che vai, trovi uno schifo”…

In Francia anche i bagni sono l’eccezione? (Ride) Sappiamo che i francesi tengono molto all’exception, alimentano la cultura nonostante i tagli generali ma il sistema continua ad esserci con solidità. Pensi solamente al sistema d’intermittenza, vale a dire il sussidio di disoccupazione per gli artisti. Questo permette alle compagnie di avere il tempo per fare delle prove, per fare ricerca. In Italia percepisco altro: qui si pensa “facciamo lo spettacolo che venda il più possibile così il Comune ha il suo grande fascio di luce e ci finanzia”, senza ricerca artistica, magari con l’attore o il gruppo più famoso. Così non si alimenta la cultura, non c’è il tempo per rimetterla in questione, non ci si pone delle domande…

Di chi è la colpa? Non credo che la colpa sia dei grandi o piccoli enti di politiche culturali. La colpa è in buona parte degli artisti stessi che non si pongono più domande.

In che modo si è avvicinato al Soleil di Parigi? Ero molto giovane, studiavo nella scuola di Pina Bausch. Avevo un problema al ginocchio e per un periodo non potevo più danzare. Ho saputo che Arianne Mnouchkine dava uno stage, avevo da poco visto lo spettacolo Sihanouk, roi du Cambodge. Lo stage diventò audizione e lì entrai in compagnia.

Arianne Mnouchkine ha inciso molto nella sua ricerca? Il lavoro che Arianne fa al Soleil è in gran parte un lavoro pedagogico di formazione con i giovani attori. Avevo avuto esperienze di formazione artistica con Marcel Marceau, Étienne Decroux, oltre a Pina Baush, esperienze del corpo. Cercavo qualcosa di più teatrale. Il Soleil era ed è una grande scuola di pensiero e di azione nella quale creare un rapporto con il pubblico, un’attenzione al pubblico essenziale per fare teatro. Il lavoro che da anni cerchiamo di fare è quello di riflettere coinvolgendo tutti gli spettatori, senza per questo abbassare il livello a una dimensione televisiva.

La Cartoucherie è la casa del Soleil e di altri sette teatri parigini. Il vostro è un luogo di convivenza comunitaria che si riversa anche nel confronto poetico? In verità il confronto poetico non c’è con gli altri teatri, siamo uniti per far fronte alla città di Parigi che è il “proprietario” del luogo. Noi del Soleil siamo una settantina di persone (circa trenta attori), ci occupiamo di diverse mansioni per tenere in piedi questa grande struttura.

Una struttura enorme… Effettivamente enorme, sì. Non appaltiamo le pulizie a una società. È tutto nostro: noi attori facciamo da mangiare per il pubblico, facciamo le pulizie… È una vera casa per la nostra poetica.

Vi prendete cura in prima persona degli spazi che vivete, questo è chiaro anche nel laboratorio condotto in questi giorni. Si respira una sacralità dello spazio… È un dare valore alle cose e alle persone che vivono il laboratorio. Se uno spazio si lascia trasandato, anche le persone saranno trasandate.

Questa sacralità è alla base della pedagogia che da anni ricercate. Un metodo che segue la stessa profondità di altre esperienze: Bausch, Brook,Grotowski? Queste sono famiglie teatrali: Mnouchkine, Bausch, Brook… Cercano le stesse verità, cercano la stessa poesia in maniera differente e con forme diverse. Con Arianne ho fatto un percorso formativo molto profondo. Questo traspare nel mio modo di condurre un laboratorio: saper ascoltare, avere gli “occhi puliti”, non attraversare la scena senza un senso di sacralità fuori e dentro lo spazio stesso. Certo è più faticoso: ricercare la verità è uno sforzo più grande confrontato alla ricerca di una forma artificiosa. Una voce impostata la troviamo dopo il secondo corso teatrale che facciamo. La ricerca della verità no.

In questa ricerca l’uso della maschera sembra fondamentale… La maschera è come una lente d’ingrandimento. Senza maschera, alla fine di un esercizio puoi dire: “io sentivo questo, sentivo quell’altro”. Invece la maschera o vive o non vive. Tutti quelli che hanno un occhio benevolo lo capiscono subito. Gli altri no.

Come mai? Perché è difficile ammettere che forse “mi hanno detto delle cavolate fino ad ora o forse mi sono sbagliato”. Tutti quelli che hanno l’occhio benevolo, invece, vedono quando esiste o non esiste qualcosa in scena, quando c’è una verità o non c’è. È difficile per tutti, anche per noi. È una fatica quotidiana: dobbiamo trovare la verità per fare arrivare l’altro. Un certo tipo di teatro pensa soltanto alla bella presenza dell’attore. Mi fa piacere ma in scena non voglio vedere questo: voglio vedere Amleto, Agamennone, Tartufo, Pantalone.

La maschera affina l’ascolto e la propria presenza scenica… Ti avvicina al saper ricevere e ascoltare non soltanto un blablabla ma con quale emozione questoblablabla viene detto. È una cosa difficile, solitamente non si fa. Basta andare in un dibattito politico per vedere come ognuno mette la sua pedina senza ricevere e ascoltare. Innanzitutto serve comprendere quale sia il cammino che ognuno può intraprendere. In questo ci aiuta il divertimento: abbiamo la fortuna di lavorare con maschere di commedia. Già solo questo: se metà delle persone lo capisse sarebbe una grande cosa.

RENZO FRANCABANDERA | Nelle primissime pagine dei più celebri e divulgati manuali su come si costruiscono le drammaturgie, il primo elemento cui si fa cenno è la costruzione di un conflitto. “Red”, Rosso, di John Logan portato in scena per la prima volta in Italia è una drammaturgia costruita attorno al conflitto fra il pittore Mark Rothko, in questo caso disegnato con una personalità egocentrica e misantropa ai limiti dello psicotico, e un giovane apprendista, che in realtà fa esplodere con la sua paziente vicinanza al maestro, i suoi conflitti interiori, frutto del rancore verso una società, quella americana di fine anni 50 e inizio 60, che ancora non ne apprezza appieno il valore artistico, preferendo alle sue tele di natura informale più orientate al cromatismo la forza del gesto di Pollock, che aveva sfidato e trovato la morte nel 1956.

RENZO FRANCABANDERA | Nelle primissime pagine dei più celebri e divulgati manuali su come si costruiscono le drammaturgie, il primo elemento cui si fa cenno è la costruzione di un conflitto. “Red”, Rosso, di John Logan portato in scena per la prima volta in Italia è una drammaturgia costruita attorno al conflitto fra il pittore Mark Rothko, in questo caso disegnato con una personalità egocentrica e misantropa ai limiti dello psicotico, e un giovane apprendista, che in realtà fa esplodere con la sua paziente vicinanza al maestro, i suoi conflitti interiori, frutto del rancore verso una società, quella americana di fine anni 50 e inizio 60, che ancora non ne apprezza appieno il valore artistico, preferendo alle sue tele di natura informale più orientate al cromatismo la forza del gesto di Pollock, che aveva sfidato e trovato la morte nel 1956. MARIA CRISTINA SERRA | Percorrendo le stradine accanto al Centre Pompidou, fra le solennità gotico-fiammeggianti della chiesa di St. Merry, stretta fra le case e la leggiadria delle sculture animate “nouveau réalisme” di Niki de St.Phalle nella fontana Stravinskij, si arriva alla Galleria Tolmar, punto d’incontro e tendenze d’avanguardia, luogo di scambio di idee e di dibattiti.

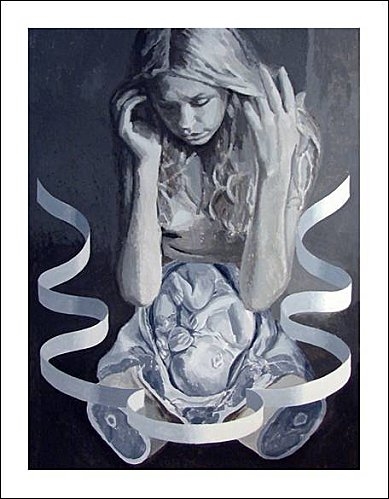

MARIA CRISTINA SERRA | Percorrendo le stradine accanto al Centre Pompidou, fra le solennità gotico-fiammeggianti della chiesa di St. Merry, stretta fra le case e la leggiadria delle sculture animate “nouveau réalisme” di Niki de St.Phalle nella fontana Stravinskij, si arriva alla Galleria Tolmar, punto d’incontro e tendenze d’avanguardia, luogo di scambio di idee e di dibattiti. RENZO FRANCABANDERA | La ricerca teatrale di Antonio Latella si sviluppa da anni per aree tematiche. Il “Don Giovanni a cenar teco” è il confronto del regista con il tema dell’amore come conquista, come solitudine, come ricerca.

RENZO FRANCABANDERA | La ricerca teatrale di Antonio Latella si sviluppa da anni per aree tematiche. Il “Don Giovanni a cenar teco” è il confronto del regista con il tema dell’amore come conquista, come solitudine, come ricerca. FRANCESCO MEDICI | Quando fu pubblicato nel settembre 1923 dal newyorkese Alfred Knopf (attuale Random House) in sole duemila copie, nessuno avrebbe potuto immaginare si sarebbe rivelato uno dei più grandi successi editoriali di tutti i tempi che non sembra conoscere battute d’arresto: si stima se ne vendano nel mondo, nelle sue diverse decine di traduzioni, cinquemila copie al giorno.

FRANCESCO MEDICI | Quando fu pubblicato nel settembre 1923 dal newyorkese Alfred Knopf (attuale Random House) in sole duemila copie, nessuno avrebbe potuto immaginare si sarebbe rivelato uno dei più grandi successi editoriali di tutti i tempi che non sembra conoscere battute d’arresto: si stima se ne vendano nel mondo, nelle sue diverse decine di traduzioni, cinquemila copie al giorno.