Il secondo fine settimana di Santarcangelo 2012 forse più del primo restituisce la cifra di una rassegna che decide di ricalibrarsi nel segno della continuità e della discontinuità.

Segue la storia tutto quello che è di contorno al festival, e ovviamente l’intima essenza degli spazi più tradizionali di questa cittadina, il lavatoio, le grotte, lo Sferisterio, le strade. Segue la storia e la naturale evoluzione dei linguaggi il programma, sempre attento a pluralità, multimedialità, apertura alle espressioni internazionali.

Si rafforzano collaborazioni pluriannuali come quella con Richard Maxwell, portato in Romagna da Chiara Guidi, e che ha accettato per Santarcangelo 2012 di dar vita ad un progetto, ADS, in cui è stata coinvolta la comunità cittadina, chiamata a raccontare in pochi minuti se stessa attraverso sogni e speranze che descrivessero il senso della vita per ciascun abitante. Gli ologrammi degli abitanti, ripresi in brevi monologhi, dichiarazioni sul senso della vita e della felicità. Nulla di tangibile, insomma. E proprio per questo potenzialmente ricco.

Questo spettacolo andava forse visto in controluce con la sua altra ideale metà, quello di Viriglio Sieni, che identicamente restituiva la corporeità dei sogni di una comunità. Maxwell e Sieni sono in questa edizione del festival l’esito compiuto della scelta voluta dalla triade di direzione Bottiroli-Sacchettini-Ventrucci, che hanno indirizzato dall’inizio il loro impegno non sull’evento estivo ma intorno alla costruzione nel/per il territorio di un valore aggiunto attraverso l’arte e la comunicazione.

Già dall’anno scorso il festival era addirittura riuscito a colmare il tragico gap economico che le ultime folleggianti edizioni di inizio anni 2000 avevano lasciato. L’indirizzo delle edizioni ultime, quelle della triade romagnola Raffaello-Motus-Albe, era già andato nel segno di un riequilibrio di forze e di maggior misura e ragionevolezza. Quella di quest’anno è un’edizione piccola ma non triste, governata dai tre operatori che proprio per le ultime edizioni avevano lavorato nell’ombra ad organizzare il tutto. Il passaggio di mano è stato indolore ma non evanescente.

Le maggiori risorse sono state forse quelle spese per confermare il festival, l’impegno sul territorio, ribadirne il vantaggio, misurabile in crescita culturale ed economica e intessere un dialogo con le persone che negli anni si erano sentite un po’ estromesse dal palcoscenico dell’evento, a favore di una messe di foresti che per dieci giorni all’anno strapopolavano il borgo.

Abbiamo speso queste note perché Santarcangelo 2012 è nel senso della continuità proprio in questi termini di restituire la creatura al territorio. Non nascondiamo che Santarcangelo è anche una speranza di modello nuovo, di cambio generazionale, di attenzione ai costi, di ritorno all’importante e all’essenziale.

In questo si misurano anche i momenti di discontinuità: il percorso invernale, gli spettacoli e le residenze, il centro culturale Liviana Conti, diventato luogo del dopo festival ma anche sede di ospitalità all’interno di uno spazio che ha il sapore di officina e magazzino di periferia, ma riadattato in maniera intelligente e sobria.

Circa spettacoli di questo fine settimana, lasciamo volentieri testimonianza su quello di Gyula Molnàr. Alcuni anni fa Moni Ovadia raccontava, in un suo monologo, di come durante l’assedio del ghetto di Varsavia c’era una attempata signora che non smise neanche per un momento di fare teatro, utilizzando molliche di pane. Il teatro di Molnàr è fatto con sei cioccolatini, una compressa di alcaselzer, una mappa cittadina, dieci noccioline, tre scatole di fiammiferi, una tazzina da caffè piena di chicchi, due tubetti di schiuma da barba, una noce di cocco e due orologi al quarzo. Come con tutto questo sia possibile raccontare esclusione, amore disperato e logica del sopruso in cinquanta minuti è la sfida dell’artista, che aiutato da una mimica facciale che per i più giovani può ricordare quella di Mr Bean, e per i più grandi quella di Walter Matthau, porge al pubblico tre storie (le prime due che terminano con dei “suicidi”) intrecciate ad un codice narrativo necessariamente eroso dalla termite dell’illogico, per evitare il sopravvento della didascalia in un tracciato che si svolge su un piano scenico che è quello di un tavolino illuminato da una lampada fioca, dietro il quale lui è seduto. Il pubblico dall’altro lato, comprende, si illumina, a tratti si emoziona perfino, per il tanto con poco. Bello.

Allegro, per lungo tratto interessante ma poi incapace di trovare una chiusa all’altezza dell’idea e quindi alla fine inutilmente lungo è stato il lavoro di Kalauz/Schick: CMMN SNS PRJCT.

Due ragazzi attendono il pubblico nel grande spazio Liviana Conti. Sono i banditori di un’asta di premi da poco. Li regalano via via al pubblico, introducendoli poi ad una lunga riflessione sul possesso, che culmina con la vendita dei diritti in licenza common creative ad uno spettatore. Impresa riuscita. Di qui in poi lo spettacolo inizia una digressione inutile e cervellotica. Devono averglielo detto in tanti visto che ne parlano nello spettacolo stesso, loro ne sono consapevoli ma non lo hanno mai cambiato. Buon per la loro tenacia. Meno per gli spettatori. Peccato. Il senso della misura è una necessità essenziale per il teatro più performativo.

La riflessione, su livelli qualitativi per fortuna sensibilmente superiori, vale anche per la proposta di She She Pop, collettivo femminile tedesco, che ha portato a Santarcangelo Schubladen, una riflessione sull’unificazione fra le due Germanie vissute nel confronto intergenerazionale fra donne, in un dialogo a coppie, fra sei espressioni della femminilità assai diverse. Quasi come colonna sonora, e in parte farcita di musica, la recita, che si allunga per due ore circa, porta sul tavolo, è proprio il caso di dirlo, il di qua e il di là del muro. Due trentenni, due quarantenni e due cinquantenni: le loro vite, diverse e uguali, i loro sogni, diversi e uguali. Le loro illusioni e disillusioni. Una arriva a mimare, su una sedia d’ufficio con le rotelline, le evoluzioni sui pattini di Kate Witt, la dea dei pattini su ghiaccio, una delle ultime regine dello sport nella DDR. Cosa resta di tutto questo universo di differenze? E cosa poi rimane uguale, quasi incurante dei sistemi sociali di provenienza? Meno ironico di Goodbye Lenin e per loro stessa ammissione più accademico, lo sguardo sul cambiamento, su come questo ha influito sulle loro vite, ha comunque un sapore intenso, deciso e interessante. Disperatamente ( e un po’ lungamente) femminile.

DISCLAIMER

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. Le informazioni contenute in questo blog, pur fornite in buona fede e ritenute accurate, potrebbero contenere inesattezze o essere viziate da errori tipografici. Gli autori di PAC si riservano pertanto il diritto di modificare, aggiornare o cancellare i contenuti del blog senza preavviso. Gli autori non sono responsabili per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post. Verranno cancellati i commenti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o che contengano dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy e, in ogni caso, ritenuti inadatti ad insindacabile giudizio degli autori stessi. Alcuni testi o immagini inserite in questo blog sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. Gli autori del blog non sono responsabili dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo.

MARIA CRISTINA SERRA | Stretto all’angolo fra le animate rue de Francs-Bourgeois e rue de Sévigné, un austero portone introduce attraverso uno splendido, silenzioso giardino, ai fasti del rinascimentale Hotel Carnavalet, consacrato alla storia di Parigi dalle origini al XX Secolo, che tra quadri, oggetti, arredi, plastici, ricostruzioni di ambienti e memorie del passato, insieme a manoscritti e carte, custodisce fondamentali documenti sulla Rivoluzione giacobina.

MARIA CRISTINA SERRA | Stretto all’angolo fra le animate rue de Francs-Bourgeois e rue de Sévigné, un austero portone introduce attraverso uno splendido, silenzioso giardino, ai fasti del rinascimentale Hotel Carnavalet, consacrato alla storia di Parigi dalle origini al XX Secolo, che tra quadri, oggetti, arredi, plastici, ricostruzioni di ambienti e memorie del passato, insieme a manoscritti e carte, custodisce fondamentali documenti sulla Rivoluzione giacobina. RENZO FRANCABANDERA | Iniziamo col dire che Asti teatro è manifestazione storica, giunta quest’anno alla 34esima edizione. Questo già chiarisce la consolidata presenza sul territorio, il richiamo di artisti di fama ed emergenti, che fra fine giugno e inizio luglio scelgono i palcoscenici della città piemontese per proporre nuovi lavori o spettacoli già rodati, ma che nella città acquistano una magia particolare.

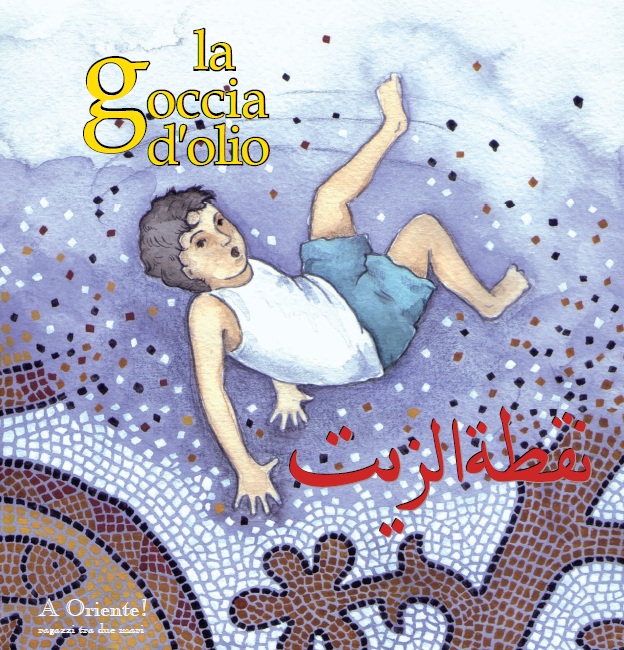

RENZO FRANCABANDERA | Iniziamo col dire che Asti teatro è manifestazione storica, giunta quest’anno alla 34esima edizione. Questo già chiarisce la consolidata presenza sul territorio, il richiamo di artisti di fama ed emergenti, che fra fine giugno e inizio luglio scelgono i palcoscenici della città piemontese per proporre nuovi lavori o spettacoli già rodati, ma che nella città acquistano una magia particolare. FRANCESCO MEDICI | La raffinata casa editrice milanese A Oriente! fondata e diretta da Anna Schoenstein si lancia in una nuova sfida: “ragazzi tra due mari”, una collana di racconti inediti per i bambini e i ragazzi del Mediterraneo. Il primo numero, “La goccia d’olio”, non poteva che essere ambientato nel ‘nostro’ Levante, la Puglia, e in particolare il Salento, da sempre ‘Porta per l’Oriente’.

FRANCESCO MEDICI | La raffinata casa editrice milanese A Oriente! fondata e diretta da Anna Schoenstein si lancia in una nuova sfida: “ragazzi tra due mari”, una collana di racconti inediti per i bambini e i ragazzi del Mediterraneo. Il primo numero, “La goccia d’olio”, non poteva che essere ambientato nel ‘nostro’ Levante, la Puglia, e in particolare il Salento, da sempre ‘Porta per l’Oriente’. MARIA CRISTINA SERRA | Dopo l’ebbrezza del meraviglioso “Viaggio immaginario”, iniziato da Place dela Madeleine, lo scorso anno, con la mostra ospitata alla Pinacothèque, prosegue l’affascinante itinerario fra le storie del “fumettaro” Pratt. Così amava definirsi con leggerezza l’autore vagabondo, romantico, cosmopolita, capace di farci immaginare la vita una sequenza infinita di avventure. “Corto Maltese e i segreti dell’iniziazione” è una singolare esposizione al Musée dela Franc-Maçonnerie, che ha ricostruito i riferimenti all’esoterismo e alla simbologia del mondo massonico, spesso presenti nell’ opera dell’artista veneziano, come la fascinazione per i riti voodoo, i ninja giapponesi, la cabala ebraica e i rituali islamici.

MARIA CRISTINA SERRA | Dopo l’ebbrezza del meraviglioso “Viaggio immaginario”, iniziato da Place dela Madeleine, lo scorso anno, con la mostra ospitata alla Pinacothèque, prosegue l’affascinante itinerario fra le storie del “fumettaro” Pratt. Così amava definirsi con leggerezza l’autore vagabondo, romantico, cosmopolita, capace di farci immaginare la vita una sequenza infinita di avventure. “Corto Maltese e i segreti dell’iniziazione” è una singolare esposizione al Musée dela Franc-Maçonnerie, che ha ricostruito i riferimenti all’esoterismo e alla simbologia del mondo massonico, spesso presenti nell’ opera dell’artista veneziano, come la fascinazione per i riti voodoo, i ninja giapponesi, la cabala ebraica e i rituali islamici. RENZO FRANCABANDERA | E’ un festival senz’altro ricco di spunti e punti di vista ampi sulla scena teatrale internazionale e non solo quello di Teatro a Corte, iniziato il 6 luglio e che durerà ancora quindici giorni nelle magiche ambientazioni delle dimore sabaude in Piemonte. Uno spaccato di grande interesse di alcune dinamiche già presenti ed altre venture della scena.

RENZO FRANCABANDERA | E’ un festival senz’altro ricco di spunti e punti di vista ampi sulla scena teatrale internazionale e non solo quello di Teatro a Corte, iniziato il 6 luglio e che durerà ancora quindici giorni nelle magiche ambientazioni delle dimore sabaude in Piemonte. Uno spaccato di grande interesse di alcune dinamiche già presenti ed altre venture della scena. MARIA CRISTINA SERRA | Un percorso suggestivo attraverso i secoli, dal Rinascimento ai giorni nostri, che traccia un fil-rouge fra “bestialità e umanità”. Da Durer a Picasso, passando per Géricualt, Goya, Bonnard, Steinlen e Van Gogh, solo gli animali sono protagonisti, liberi di affermare tutta la consapevolezza dei loro “sentimenti umanizzati”: fedeltà, mitezza, aggressività, forza, vitalità, tristezza, furbizia, malinconia. E di meritarsi per questo degni ritratti. Al Grand Palais, la mostra Beutè animale celebra la bellezza della rappresentazione ferina nella storia. I curatori e la commissaria della rassegna, Emmanuelle Héran, hanno centrato l’obiettivo di conciliare la spettacolarità dell’avvenimento con il rigore estetico e scientifico.

MARIA CRISTINA SERRA | Un percorso suggestivo attraverso i secoli, dal Rinascimento ai giorni nostri, che traccia un fil-rouge fra “bestialità e umanità”. Da Durer a Picasso, passando per Géricualt, Goya, Bonnard, Steinlen e Van Gogh, solo gli animali sono protagonisti, liberi di affermare tutta la consapevolezza dei loro “sentimenti umanizzati”: fedeltà, mitezza, aggressività, forza, vitalità, tristezza, furbizia, malinconia. E di meritarsi per questo degni ritratti. Al Grand Palais, la mostra Beutè animale celebra la bellezza della rappresentazione ferina nella storia. I curatori e la commissaria della rassegna, Emmanuelle Héran, hanno centrato l’obiettivo di conciliare la spettacolarità dell’avvenimento con il rigore estetico e scientifico. Da tempo capita con sempre minor frequenza di vivere l’elemento corale nella proposta teatrale. E’ costoso e le compagnie non possono permetterselo. Sarà per questo che Armando Punzo sta cercando di togliersi lo sfizio nella forma più estrema, chiedendo a cittadine intere di partecipare al suo progetto su Mercuzio, cui potremo assistere a Volterra in occasione del Festival che nelle ultime settimane di luglio troverà albergo nella città toscana e in alcuni paesi viciniori.

Da tempo capita con sempre minor frequenza di vivere l’elemento corale nella proposta teatrale. E’ costoso e le compagnie non possono permetterselo. Sarà per questo che Armando Punzo sta cercando di togliersi lo sfizio nella forma più estrema, chiedendo a cittadine intere di partecipare al suo progetto su Mercuzio, cui potremo assistere a Volterra in occasione del Festival che nelle ultime settimane di luglio troverà albergo nella città toscana e in alcuni paesi viciniori. MARIA CRISTINA SERRA | L’inesauribile desiderio di trasformare la realtà in un prodotto dell’immaginazione, fondendo la vita stessa in una perenne esibizione artistica, si fusero così a fondo in Dalì che è quasi impossibile scindere la sua biografia dalle sue produzioni, come mette in rilievo la mostra “Salvador Dalì, un artista, un genio”. La sovrapposizione surrealista, traboccante di motivi barocchi spagnoleggianti delle sue opere si intreccia con la sua personalità narcisistica, in continua provocazione con il mondo, proiettandoci in un universo popolato di acrobazie fantastiche e paure primordiali, simili a “fotografie di sogni dipinti a mano” in bilico fra sublime e superfluo, in una scenografia dell’assurdo in cui ogni paranoia è sistemata in una casualità ragionata. Così da introdurci al suo “metodo paranoico critico” di conoscenza irrazionale i cui le “associazioni e le interpretazioni dei fenomeni deliranti” trovano una sistemazione nel pensiero dialettico.

MARIA CRISTINA SERRA | L’inesauribile desiderio di trasformare la realtà in un prodotto dell’immaginazione, fondendo la vita stessa in una perenne esibizione artistica, si fusero così a fondo in Dalì che è quasi impossibile scindere la sua biografia dalle sue produzioni, come mette in rilievo la mostra “Salvador Dalì, un artista, un genio”. La sovrapposizione surrealista, traboccante di motivi barocchi spagnoleggianti delle sue opere si intreccia con la sua personalità narcisistica, in continua provocazione con il mondo, proiettandoci in un universo popolato di acrobazie fantastiche e paure primordiali, simili a “fotografie di sogni dipinti a mano” in bilico fra sublime e superfluo, in una scenografia dell’assurdo in cui ogni paranoia è sistemata in una casualità ragionata. Così da introdurci al suo “metodo paranoico critico” di conoscenza irrazionale i cui le “associazioni e le interpretazioni dei fenomeni deliranti” trovano una sistemazione nel pensiero dialettico.