RENZO FRANCABANDERA | Se esiste una questione cruciale per chi indaga sul teatro, essa pertiene eminentemente all’ambito della solitudine. Questo sentimento è uno di quelli cui il critico maggiormente deve farsi avvezzo, in ragione dell’ovvia e in fondo anche naturale propensione dell’uomo a stabilire rapporti che possano minare l’indipendenza di giudizio.

RENZO FRANCABANDERA | Se esiste una questione cruciale per chi indaga sul teatro, essa pertiene eminentemente all’ambito della solitudine. Questo sentimento è uno di quelli cui il critico maggiormente deve farsi avvezzo, in ragione dell’ovvia e in fondo anche naturale propensione dell’uomo a stabilire rapporti che possano minare l’indipendenza di giudizio.

Non è raro “prendere a cuore”, in quel senso etimologico che riguarda il voler bene, lo sviluppo di un momento empatico con chi fa arte, e in modo precipuo con chi lo fa in modo serio, con accanimento quasi animale, la cui ragione profonda non risiede né solo nell’indole nell’artista né nella sua intelligenza creativa, ma in quel sistema di ricambio emotivo che spesse volte finisce per indurre una sorta di distorsione visiva, una propensione a calibrare in forma imprecisa il proprio giudizio.

Davide Iodice è artista che nella Napoli dell’impegno teatrale, del rapporto non “raccomandato” ma vivo, militante, con il fare scena, è riconosciuto come intelligenza capace di spunti di creatività e innovazione sul linguaggio non banali, e comunque mai superficiali.

Mi accosto dunque con serietà al sentimento non solo di distacco ma anche di dissenso che invece in me ha generato la creazione artistica che Iodice ha proposto durante il Napoli Teatro Festival, cercando anche di capire le ragioni per le quali diversi colleghi con cui pure mi sono a lunghissimo, e con un calore raro, confrontato su quello che ho visto, si sono detti invece colpiti positivamente da quanto visto.

“Un giorno tutto questo sarà tuo”, proposto al San Ferdinando nel primo week end del festival, è un lavoro che vuole indagare la storia d’Italia, o forse meglio la società italiana dell’ultimo secolo, senza nessuna velleità di completezza ma cercando di portare in maggior definizione quei fili, quei legami che infatti non a caso a più riprese ricorrono proprio materialmente in scena, ricercandone i bandoli, fra grandi balzi nei decenni, in alcuni episodi e momenti chiave della vicenda collettiva.

Iodice sceglie così l’Italia che si fa unita, quella delle guerre mondiali, della migrazione, del Sessantotto, di Piazza Fontana, quella delle lotte operaie, e quella gravida di speranze per un futuro incerto, che deve ritrovare pace, spesso senza riuscirci. Iodice affida la chiusa dello spettacolo alla figura di Carlo Giuliani e a quel sentimento di protesta che serpeggia nel nostro tempo e che, dal nostro punto di vista, legge la realtà ma non centra l’obiettivo perché si fa protesta dal piglio estremo, finanche solitario, perché continua a scegliere, forse, la via della violenza, dello scontro.

La successione fra epoche è raccolta nell’intimo del rapporto filiale, cui questo lavoro concede il massimo spazio, portando in scena le madri e i padri degli attori, esito di un laboratorio sul passaggio generazionale. Questo esperimento di teatro-realtà in fin dei conti riesce, non trasforma il condensato scenico della ricerca in episodi banali dal sapore catodico.

Ma se questo rischio viene abilmente evitato, e così pure tutte le sue più spiacevoli e banalizzanti conseguenze, il lavoro mostra invece più debolezza in alcuni contrappunti didascalici, in scelte di immagine che non trovano vera e profonda spiegazione.

Se emblema del legame filiale è proprio il filo che annoda le vicende, questo elemento viene declinato in tutte le sue possibili forme e se alcune risultano di un certo interesse, altre sono totalmente superflue e pertengono all’ambito dell’inutile scenico, se non in alcuni casi e con il nostro metro estetico, del brutto.

Così anche questa sorta di mamma Italia, che piange sul cadavere di Carlo Giuliani che viene ricordato negli ultimi istanti dello spettacolo per la sua sfortunata fine durante le manifestazioni per il G8 di Genova, non convince.

Si, il rapporto conflittuale fra genitori e figli può trovare sicuramente in quell’elemento di contestazione una sua lettura, ma onestamente mentre tutti gli altri passaggi storici vengono letti dall’esterno, in forma mediata, raccontata, quest’ultimo episodio, ricordato invece con il suo risvolto più mediatico e televisivo, impoverisce, fa didascalia.

La sensazione di questo spettacolo è che in diversi momenti Iodice avrebbe potuto fermarsi prima, alleggerire, dire meno. Invece, in questa impossibile tensione di onnicomprendere e far sintesi di una vicenda nazionale, la semplificazione per un verso e l’horror vacui dall’altro finiscono per nuocere in modo a tratti feroce. E’ vero che leggere il presente è arte difficile, ma come diceva Calvino, raccontare bene in sintesi è molto più difficile che farlo in modo analitico. Iodice su questo lavoro, che è ancora in forma di studio, ha da alleggerire le ali del poetico, che rischia diversamente di non riuscire a prendere il volo.

Disegno di Renzo Francabandera

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Mwk8SG8WHVY]

ANDREA CIOMMIENTO | Nei maggiori centri teatrali europei l’Educational Theatre (o EduTheatre) si fa garante istituzionale di percorsi formativi, focus group propedeutici alla visione, esperienze laboratoriali e allestimenti teatrali con vocazione pedagogica (solo per citarne alcuni: il Globe Theatre e il National Theatredi Londra, lo Schaubühne di Berlino, ilThéâtre de la Ville di Parigi).

ANDREA CIOMMIENTO | Nei maggiori centri teatrali europei l’Educational Theatre (o EduTheatre) si fa garante istituzionale di percorsi formativi, focus group propedeutici alla visione, esperienze laboratoriali e allestimenti teatrali con vocazione pedagogica (solo per citarne alcuni: il Globe Theatre e il National Theatredi Londra, lo Schaubühne di Berlino, ilThéâtre de la Ville di Parigi). RENZO FRANCABANDERA | La ripresa dell’Hamlet di Lenz Rifrazioni è a suo modo un evento. Dopo gli allestimenti alla Rocca dei Rossi di San Secondo (2010) e alla Reggia di Colorno (2011), Lenz ha riproposto la sua rilettura del classico di Shakespeare diretta da Maria Federica Maestri e Francesco Pititto, nell’ultima settimana di maggio all’interno della stupenda cornice del Teatro Farnese di Parma. Con cadenza annuale, dunque, questo itinerario esperienziale porta gli spettatori all’interno di un percorso-confronto con l’altro da sé e con il sé fragile che con più difficoltà accettiamo. Il cuore di questo lavoro, persino della stesura drammaturgica e della più profonda intimità che l’allestimento emana, è dovuto alla partecipazione, in qualità di attori, di alcuni degli ospiti della Comunità Terapeutico Riabilitativa, per un’esperienza iniziata oltre dieci anni fa in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di Parma.

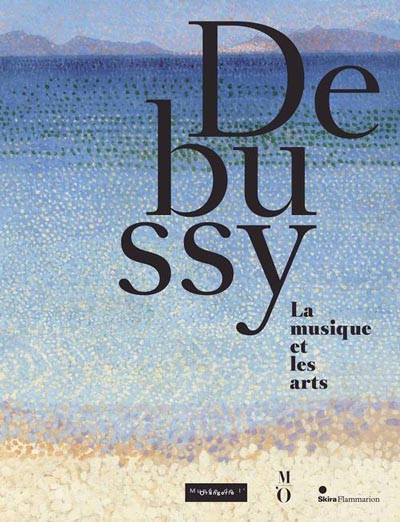

RENZO FRANCABANDERA | La ripresa dell’Hamlet di Lenz Rifrazioni è a suo modo un evento. Dopo gli allestimenti alla Rocca dei Rossi di San Secondo (2010) e alla Reggia di Colorno (2011), Lenz ha riproposto la sua rilettura del classico di Shakespeare diretta da Maria Federica Maestri e Francesco Pititto, nell’ultima settimana di maggio all’interno della stupenda cornice del Teatro Farnese di Parma. Con cadenza annuale, dunque, questo itinerario esperienziale porta gli spettatori all’interno di un percorso-confronto con l’altro da sé e con il sé fragile che con più difficoltà accettiamo. Il cuore di questo lavoro, persino della stesura drammaturgica e della più profonda intimità che l’allestimento emana, è dovuto alla partecipazione, in qualità di attori, di alcuni degli ospiti della Comunità Terapeutico Riabilitativa, per un’esperienza iniziata oltre dieci anni fa in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di Parma. MARIA CRISTINA SERRA | La musicalità infinita delle iridescenti Ninfee di Monet, pregne di luce riflessa nella superficie a specchio degli stagni, è lo sfondo sublime nel quale immergersi, accompagnati dalla fluidità delle note di Claude Debussy. Un viaggio attraverso una rassegna che ci svela l’intreccio fra percezione visiva e uditiva, in un’unica trama, senza confini di luoghi e di tempi, allestita al Musée de L’Orangerie (fino al 16 Giugno).

MARIA CRISTINA SERRA | La musicalità infinita delle iridescenti Ninfee di Monet, pregne di luce riflessa nella superficie a specchio degli stagni, è lo sfondo sublime nel quale immergersi, accompagnati dalla fluidità delle note di Claude Debussy. Un viaggio attraverso una rassegna che ci svela l’intreccio fra percezione visiva e uditiva, in un’unica trama, senza confini di luoghi e di tempi, allestita al Musée de L’Orangerie (fino al 16 Giugno).