ELENA SCOLARI | Idee nuove venite a noi! Abbiamo recentemente visto due spettacoli originali e di cui vale la pena di raccontare: Gli ebrei sono matti del romano Teatro Forsennato (vincitore ex aequo con “La Protesta” di La Ballata di Lenna, del premio Festival Anteprima89 Edizione 2012 ANTIDOTI”) visto allo Spazio Teatro 89 di Milano e Pinocchio readymade di Delleali Teatro visto a Casatenovo (Lecco) in occasione della rassegna Librinscena.

“Gli ebrei sono matti” vede in scena Dario Aggioli e Angelo Tantillo, il primo interpreta Enrico, malato di mente vero che durante il ventennio fascista viene ricoverato in un manicomio, lontano dai suoi cari e dai tanto amati discorsi del duce, il secondo è invece Ferruccio, un ebreo romano che si finge matto per sfuggire alla cattura. Un matto vero, gentile, e un ebreo vero ma matto finto che si incontrano e si confrontano nell’assurdità dell’istituto psichiatrico. La storia si ispira ad un episodio reale. Enrico è autistico e Aggioli lo interpreta con realismo toccante, l’attore ha effettivamente lavorato con persone autistiche ed è in grado di rappresentarne i tic e le ossessioni in maniera senz’altro credibile e ricca di ironia, Tantillo è continuamente in bilico tra l’imbarazzo di doversi fingere quello che non è per salvarsi e l’affetto sincero che sviluppa verso Enrico. Lo spettacolo non ha un testo definito (soltanto i buffissimi discorsi del duce interpretati da Aggioli sono quelli originali), i due interpreti improvvisano ogni sera, rispondendo alle reazioni del pubblico e calibrando l’interazione tra i personaggi secondo l’estro. Questo aspetto deve ancora essere padroneggiato meglio, essendo al debutto il lavoro manca di rodaggio e il solo canovaccio rischia di mostrare un ingranaggio ancora non ben oliato, ne soffre un po’ la fluidità narrativa dello spettacolo che non appare ancora drammaturgicamente solido. Siamo però di fronte ad un esperimento forte, che merita di essere visto per la capacità di mostrare la crudeltà delle leggi razziali in un modo nuovo, anche comico; inoltre l’utilizzo di maschere di cuoio molto belle, (realizzate da Julie Taymor, regista cinematografica di Titus e Frida) rende articolato il racconto e sottolinea con arte la doppiezza di ognuno di noi, il contrasto tra almeno due anime racchiuse in ogni uomo e in ogni personaggio.

Lello Cassinotti, attore e regista di Delleali Teatro, residenza lombarda, ha ideato una versione di Pinocchio che è un omaggio dichiarato al maestro Carmelo Bene, faro di pochi attori del nostro tempo, purtroppo. Cassinotti ha ridotto ognuno dei 34 capitoli del libro di Collodi, lavorando soltanto in levare, le parole che sentiamo sono tutte dell’autore. Ma una lettura integrale, benché ridotta, del testo, risulterebbe comunque troppo lunga, così è il pubblico a scegliere quali capitoli l’attore leggerà, le regole del gioco sono chiare: il primo e l’ultimo capitolo sono obbligatori, in mezzo si può fare ciò che si vuole, anche andare in ordine sparso senza rispettare la cronologia della storia. Si confida che il pubblico conosca almeno a grandi linee l’intero intreccio, perché non si perda in questo percorso libero. La rappresentazione prevede sul palco l’attore insieme a un musicista (Alberto Forino) che accompagna la lettura con una tastiera, apparentemente con una certa libertà di scelta musicale. Cassinotti è molto bravo, riesce, benianamente, a dare voce a tutti i personaggi, voci diverse che si attagliano perfettamente alle creature che popolano Pinocchio. Il risultato di questo ready-made teatrale, è godibile, surreale quanto basta, ma suggeriamo all’ideatore di creare una selezione guidata dei capitoli, che lasci intatta l’unicità di ogni serata, limitando però con sapienza le scelte del pubblico in modo che l’oggetto finale risulti comunque sempre compiuto, anche se ogni volta diverso. La casualità completa, infatti, rischia di far saltare capitoli affascinanti e di insistere su quelli meno significativi, accentuando il fuoco sulla bravura tecnica a discapito però dello straordinario ingegno visionario di Collodi.

Apprezziamo particolarmente l’atteggiamento sincero di questi due spettacoli, entrambi fanno sentire chiaramente una passione attenta verso il teatro, verso modi nuovi di costruirlo, entrambe le strutture abbisognano ancora di consolidamento ma rivelano una freschezza professionale che ci mette di buonumore. Ebrei matti e Pinocchi fatti a pezzi.

RENZO FRANCABANDERA | Nelle primissime pagine dei più celebri e divulgati manuali su come si costruiscono le drammaturgie, il primo elemento cui si fa cenno è la costruzione di un conflitto. “Red”, Rosso, di John Logan portato in scena per la prima volta in Italia è una drammaturgia costruita attorno al conflitto fra il pittore Mark Rothko, in questo caso disegnato con una personalità egocentrica e misantropa ai limiti dello psicotico, e un giovane apprendista, che in realtà fa esplodere con la sua paziente vicinanza al maestro, i suoi conflitti interiori, frutto del rancore verso una società, quella americana di fine anni 50 e inizio 60, che ancora non ne apprezza appieno il valore artistico, preferendo alle sue tele di natura informale più orientate al cromatismo la forza del gesto di Pollock, che aveva sfidato e trovato la morte nel 1956.

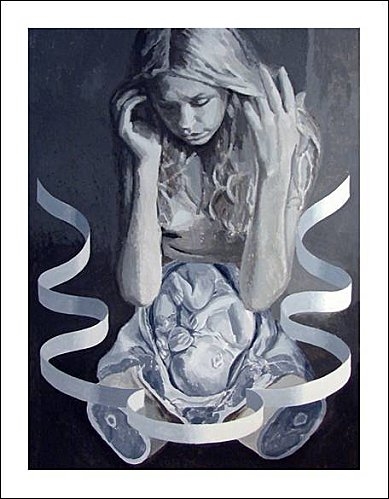

RENZO FRANCABANDERA | Nelle primissime pagine dei più celebri e divulgati manuali su come si costruiscono le drammaturgie, il primo elemento cui si fa cenno è la costruzione di un conflitto. “Red”, Rosso, di John Logan portato in scena per la prima volta in Italia è una drammaturgia costruita attorno al conflitto fra il pittore Mark Rothko, in questo caso disegnato con una personalità egocentrica e misantropa ai limiti dello psicotico, e un giovane apprendista, che in realtà fa esplodere con la sua paziente vicinanza al maestro, i suoi conflitti interiori, frutto del rancore verso una società, quella americana di fine anni 50 e inizio 60, che ancora non ne apprezza appieno il valore artistico, preferendo alle sue tele di natura informale più orientate al cromatismo la forza del gesto di Pollock, che aveva sfidato e trovato la morte nel 1956. MARIA CRISTINA SERRA | Percorrendo le stradine accanto al Centre Pompidou, fra le solennità gotico-fiammeggianti della chiesa di St. Merry, stretta fra le case e la leggiadria delle sculture animate “nouveau réalisme” di Niki de St.Phalle nella fontana Stravinskij, si arriva alla Galleria Tolmar, punto d’incontro e tendenze d’avanguardia, luogo di scambio di idee e di dibattiti.

MARIA CRISTINA SERRA | Percorrendo le stradine accanto al Centre Pompidou, fra le solennità gotico-fiammeggianti della chiesa di St. Merry, stretta fra le case e la leggiadria delle sculture animate “nouveau réalisme” di Niki de St.Phalle nella fontana Stravinskij, si arriva alla Galleria Tolmar, punto d’incontro e tendenze d’avanguardia, luogo di scambio di idee e di dibattiti. RENZO FRANCABANDERA | La ricerca teatrale di Antonio Latella si sviluppa da anni per aree tematiche. Il “Don Giovanni a cenar teco” è il confronto del regista con il tema dell’amore come conquista, come solitudine, come ricerca.

RENZO FRANCABANDERA | La ricerca teatrale di Antonio Latella si sviluppa da anni per aree tematiche. Il “Don Giovanni a cenar teco” è il confronto del regista con il tema dell’amore come conquista, come solitudine, come ricerca. FRANCESCO MEDICI | Quando fu pubblicato nel settembre 1923 dal newyorkese Alfred Knopf (attuale Random House) in sole duemila copie, nessuno avrebbe potuto immaginare si sarebbe rivelato uno dei più grandi successi editoriali di tutti i tempi che non sembra conoscere battute d’arresto: si stima se ne vendano nel mondo, nelle sue diverse decine di traduzioni, cinquemila copie al giorno.

FRANCESCO MEDICI | Quando fu pubblicato nel settembre 1923 dal newyorkese Alfred Knopf (attuale Random House) in sole duemila copie, nessuno avrebbe potuto immaginare si sarebbe rivelato uno dei più grandi successi editoriali di tutti i tempi che non sembra conoscere battute d’arresto: si stima se ne vendano nel mondo, nelle sue diverse decine di traduzioni, cinquemila copie al giorno.