RENZO FRANCABANDERA | Avrà luogo, come da quattordici anni a questa parte, nel lecchese il piccolo ma tenace Festival del teatro popolare di ricerca, che porta artisti di primo livello in luoghi magici della Lombardia meno conosciuta

E siamo a quattordici! Il Festival teatrale L’ultima luna d’estate compie 14 anni, è un adolescente e, come tale, è in un’età conflittuale: il tema portante dell’edizione 2011 è infatti “Conflitti”.

Eppure devo dire, raccontando della mia esperienza personale, che tutt’altro che conflittuale è stato alcuni anni fa il mio confronto con questa offerta culturale, quando in una serata di inizio settembre

2008, per una serata con Moni Ovadia e il maestro Carlo Boccadoro, mi inerpicai fra i boschi per giungere nello splendido cascinale di proprietà nobiliare nel cui parco si svolse quell’evento.

Mi parve una Lombardia sconosciuta. Audace nella proposta e gentile e intrigante nei modi. Un evento che faceva scoprire, a chi avesse avuto voglia di prendersi la briga di fare una quarantina di minuti in macchina, dei panorami davvero incredibili della Brianza possibile, fra boschi, laghi, natura incontaminata. La Lombardia fuori dallo stereotipo.

E un po’ L’Ultima luna è così. Teatro Invito, promotore della manifestazione, affronta, nell’edizione di quest’anno la ricorrenza del decennale dall’attentato alle Twin Towers di New York con un programma ricco di spettacoli coraggiosi, con artisti che hanno scelto di usare lo strumento del teatro per la sua funzione originaria: comunicare e far riflettere su ciò che accade intorno a noi, lontano e vicino. Il teatro come mezzo per rendere “res publica” i fatti del mondo, soprattutto quelli scomodi e dolorosi. Aprirà il cartellone venerdì 26 agosto a Casatenovo Licia Maglietta con “Vasta è la prigione”, testo dell’algerina Assia Djebar, racconto sofferto di una donna in una terra che può essere ostile.

Tra gli altri, il Festival ospiterà poi la compagnia Alma Rosè con “Come mi batte forte il tuo cuore”, dal libro di Benedetta Tobagi sul padre giornalista ucciso negli anni del terrorismo; Roberta Biagiarelli e il suo “A come Srebrenica”; Simone Cristicchi in veste di attore con “Li romani in Russia”, racconto in ottave classiche della tragica ritirata di Russia, con la partecipazione straordinaria del Coro Grigna di Lecco; e ancora Teatro dell’Orsa con la storia dei Fratelli Cervi “Cuori di terra”. Chiuderà Maddalena Crippa con un omaggio all’America: un recital accompagnato da musiche dal vivo dai testi di Raymond Carver.

Una scelta artistica affidata alla sapiente e appassionata mano di Luca Radaelli, e al lavoro tenace di pochissimi, fra cui l’onnipresente Elena Scolari.

Uno sforzo generoso per regalare ad un territorio così straordinario un’offerta culturale di primo piano ma fuori dagli schemi del già visto, del già conosciuto, del teatro impellicciato e all’odore di naftalina.

Tutto questo nei magnifici spazi del Parco di Montevecchia: giardini, ville, parchi, fienili, chiesine, chiostri… teatro nei luoghi meno tradizionali della Brianza lecchese. Un Festival con quasi trenta appuntamenti, per tenere viva la mente, gli occhi e il senso critico.

DISCLAIMER

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. Le informazioni contenute in questo blog, pur fornite in buona fede e ritenute accurate, potrebbero contenere inesattezze o essere viziate da errori tipografici. Gli autori di PAC si riservano pertanto il diritto di modificare, aggiornare o cancellare i contenuti del blog senza preavviso. Gli autori non sono responsabili per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post. Verranno cancellati i commenti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o che contengano dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy e, in ogni caso, ritenuti inadatti ad insindacabile giudizio degli autori stessi. Alcuni testi o immagini inserite in questo blog sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. Gli autori del blog non sono responsabili dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo.

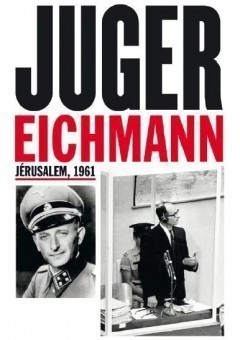

MARIA CRISTINA SERRA | Nel cinquantenario del processo di Gerusalemme “all’architetto della soluzione finale”, una mostra ne ripercorre le tappe del giudizio. Fu per il neonato stato d’Israele un fatto di grande impatto emotivo e simbolico, che fece rivivere gli orrori della Shoah. Al Mémorial de la Shoah fino al 28 settembre

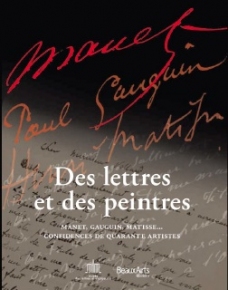

MARIA CRISTINA SERRA | Nel cinquantenario del processo di Gerusalemme “all’architetto della soluzione finale”, una mostra ne ripercorre le tappe del giudizio. Fu per il neonato stato d’Israele un fatto di grande impatto emotivo e simbolico, che fece rivivere gli orrori della Shoah. Al Mémorial de la Shoah fino al 28 settembre MARIA CRISTINA SERRA | A Saint Germain des Prés, un’esposizione inedita della corrispondenza privata di 50 grandi artisti, che tra l’Ottocento e il Novecento hanno segnato la storia dell’arte, ci rende partecipi dei segreti della loro creatività, dei sentimenti, pensieri ed emozioni. Al Musée des Lettrese et Manuscrits, fino al 28 agosto

MARIA CRISTINA SERRA | A Saint Germain des Prés, un’esposizione inedita della corrispondenza privata di 50 grandi artisti, che tra l’Ottocento e il Novecento hanno segnato la storia dell’arte, ci rende partecipi dei segreti della loro creatività, dei sentimenti, pensieri ed emozioni. Al Musée des Lettrese et Manuscrits, fino al 28 agosto MARIA CRISTINA SERRA | Un’esposizione singolare, “Les yeux du Louvre”, che con sensibilità ed eleganza accomuna i capolavori di un tempo con le immagini del presente. 60 foto in Bianco/Nero che rileggono i capolavori dei grandi pittori dal Rinascimento all’Ottocento, miscelandoli con i ritratti dei dipendenti del Louvre (fino al 15 agosto)

MARIA CRISTINA SERRA | Un’esposizione singolare, “Les yeux du Louvre”, che con sensibilità ed eleganza accomuna i capolavori di un tempo con le immagini del presente. 60 foto in Bianco/Nero che rileggono i capolavori dei grandi pittori dal Rinascimento all’Ottocento, miscelandoli con i ritratti dei dipendenti del Louvre (fino al 15 agosto)