BRUNA MONACO | Admeto, re di Fere, deve morire, ma qualcuno di molto potente gli è affezionato: Apollo, che convince le Moire a risparmiare l’amico. A patto che qualcuno si sacrifichi per lui. Si rifiuta Ferete, il vecchio padre. E la madre. Solo la moglie, Alcesti, accetta. Poi Tanathos fa il suo. Eracle, ignaro della tragedia, proprio quel giorno chiede asilo al re di Fere, e lui non sa rifiutarlo: l’ospitalità non solo è sacra, ma anche conveniente se si rivolge a dei e semidei. Infatti scoprendo d’aver banchettato in una casa in lutto, Eracle, per scusarsi, vince Tanathos e riporta Alcesti all’amico Admeto.

BRUNA MONACO | Admeto, re di Fere, deve morire, ma qualcuno di molto potente gli è affezionato: Apollo, che convince le Moire a risparmiare l’amico. A patto che qualcuno si sacrifichi per lui. Si rifiuta Ferete, il vecchio padre. E la madre. Solo la moglie, Alcesti, accetta. Poi Tanathos fa il suo. Eracle, ignaro della tragedia, proprio quel giorno chiede asilo al re di Fere, e lui non sa rifiutarlo: l’ospitalità non solo è sacra, ma anche conveniente se si rivolge a dei e semidei. Infatti scoprendo d’aver banchettato in una casa in lutto, Eracle, per scusarsi, vince Tanathos e riporta Alcesti all’amico Admeto.

Questa la trama, per un’ora e cinquanta di spettacolo: giusto il tempo che serve agli attori per portare i 1163 versi dell’Alcesti euripidea alle orecchie del pubblico. Non un verso di più, appena qualche parola in meno. La linea registica di Walter Pagliaro è chiara: il testo va rispettato, nessun adattamento. E va rispettata, a grandi linee, anche la consuetudine scenica dell’epoca: a due soli attori in maschera il compito di interpretare i ruoli dei protagonisti.

Micaela Esdra e Luigi Ottoni sono poliedrici, supportati dai costumi appariscenti, ai limiti del kitsch, e appunto dalle maschere di Giuseppe Andolfo. Maschere sgargianti, dai tratti deformati, inumani: se simboleggiano le anime dei personaggi, allora accusano tutti di essere marci, nessuno si salva. Neppure Alcesti. Neppure il coro degli abitanti di Fere, che in questa versione di Pagliaro è ridimensionato, ridotto a due sole voci.

In “Alcesti mon amour” il coro è sempre in tiro, sempre pieno di pathos, si fatica a seguirlo nonostante la bellezza del testo. Peccato: il coro dovrebbe essere il doppio del pubblico, amplificarne le emozioni, parteggiare per uno o l’altro personaggio, farsi delle idee su cosa sia giusto e cosa no. È un coro vestito con costumi sobri, color sabbia. All’opposto i protagonisti: per Micaela Esdra e Luigi Ottoni non solo le maschere e i costumi sono eccessivi, saturi di colore. Satura è anche la recitazione. Esasperata fino a essere fastidiosa. La tragedia di Alcesti prende le sembianze di una farsa. Del resto non è una scelta causale, mandare la tragedia alla deriva: c’è chi ritiene che l’Alcesti di Euripide sia in realtà un dramma satiresco. Occupava infatti la quarta posizione nella tetralogia che valse a Euripide il secondo premio nel 438 a.C., la posizione dei drammi satireschi. Protosatiresca, così tendono a definirla i critici contemporanei.

La versione di Pagliaro, però, puntando tutto sul grottesco schiaccia i personaggi, li rende bidimensionali. Operazione non convincente con un drammaturgo come Euripide in grado di creare personaggi carichi di contraddizioni, sfaccettature, desideri contrastanti. Nessuno dei tanti temi sollevati da Euripide spicca in modo netto in questo “Alcesti mon amour”, il regista sceglie di non esaltarne nessuno. Certo, così si preserva l’ampiezza tematica del testo, ma tutto finisce un po’ col confondersi. Non emerge la diatriba tra i rapporti elettivi e di sangue. Non la questione sul potere, su cos’era essere donne, schiavi, o uomini liberi. Lo spettacolo sconta insomma la mancanza di una lettura critica, una posizione forte.

Al di là delle maschere e dei costumi contemporanei, Pagliaro, che pure è stato assistente di quel maestro della regia critica che era Strelher, ripropone Alcesti senza interventi forti, come se fosse ovvio mettere in scena oggi un testo di duemila e cinquecento anni fa. Come se tra il pubblico della Grecia del IV secolo a.C. e il pubblico italiano di oggi non ci fossero poi enormi differenze. Come se anche noi andassimo a teatro con in testa un chiassoso universo mitologico, durante il tempo della festa, a spese di un nostro illustre concittadino, disposti a sedere sulla pietra e all’aria aperta per ore dopo un anno intero passato senza quel miracolo che ancora non sappiamo spiegarci bene: vedere gente che si innamora, combatte e muore, e dopo si leva la maschera e torna alla vita di sempre.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=irB2DlI9L-Q&w=560&h=315]

RENZO FRANCABANDERA | La rilettura che Luca Ronconi ha fornito l’anno scorso del classico di Ibsen “Casa di bambola” ha proprio in questi giorni ripreso la sua tournèe che porterà lo spettacolo a metà febbraio a tornare al Piccolo Teatro di Milano, mentre la settimana passata ha fatto registrare praticamente il tutto esaurito al Donizetti di Bergamo, programmata all’interno di una stagione ricca, che proprio oggi ospita “La belle joyeuse” con Anna Bonaiuto.

RENZO FRANCABANDERA | La rilettura che Luca Ronconi ha fornito l’anno scorso del classico di Ibsen “Casa di bambola” ha proprio in questi giorni ripreso la sua tournèe che porterà lo spettacolo a metà febbraio a tornare al Piccolo Teatro di Milano, mentre la settimana passata ha fatto registrare praticamente il tutto esaurito al Donizetti di Bergamo, programmata all’interno di una stagione ricca, che proprio oggi ospita “La belle joyeuse” con Anna Bonaiuto. BRUNA MONACO | Nasce a Roma, sulle spoglie del CTE (Centro Teatro Educazione), la “Casa dello Spettatore”, grazie all’appoggio di “Agita” e forte del lavoro di un’équipe che da anni si occupa di formazione del pubblico. Ne parliamo con Giorgio Testa.

BRUNA MONACO | Nasce a Roma, sulle spoglie del CTE (Centro Teatro Educazione), la “Casa dello Spettatore”, grazie all’appoggio di “Agita” e forte del lavoro di un’équipe che da anni si occupa di formazione del pubblico. Ne parliamo con Giorgio Testa. MARIA CRISTINA SERRA | Londra e Parigi a confronto sulla strade dell’arte. Rive Gauche e Rive Droite si specchiano nelle acque della Senna con due importanti mostre in contemporanea (fino al 18 gennaio): “Beauté morale et volupté” nell’Inghilterra di Wilde al Musée d’Orsay, e “L’aventure des Stein” al Grand Palais (da febbraio a giugno al Fine Arts Museum di San Francisco e al Met di New York). Matisse, Cezanne, Picasso, Renoir risplendono nei saloni del Palais, sullo sfondo della vita artistica e bohémienne della Parigi al debutto del XX° secolo e della saga familiare dei fratelli Leo, Gertrude e Michael Stein e di sua moglie Sarah.

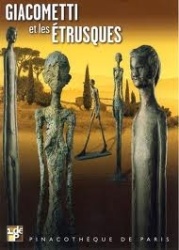

MARIA CRISTINA SERRA | Londra e Parigi a confronto sulla strade dell’arte. Rive Gauche e Rive Droite si specchiano nelle acque della Senna con due importanti mostre in contemporanea (fino al 18 gennaio): “Beauté morale et volupté” nell’Inghilterra di Wilde al Musée d’Orsay, e “L’aventure des Stein” al Grand Palais (da febbraio a giugno al Fine Arts Museum di San Francisco e al Met di New York). Matisse, Cezanne, Picasso, Renoir risplendono nei saloni del Palais, sullo sfondo della vita artistica e bohémienne della Parigi al debutto del XX° secolo e della saga familiare dei fratelli Leo, Gertrude e Michael Stein e di sua moglie Sarah. MARIA CRISTINA SERRA | Sono molte le proposte in questo rigoroso e austero inverno e ci invitano ad attraversare i quartieri da una riva all’altra della Senna, seguendo il filo dei nostri vissuti, per tracciare un itinerario artistico a seconda delle suggestioni del momento. A Place de la Madeleine, salotto buono dei buongustai con le ricche boutique-gourmet, addobbate a festa, il magnetismo del manifesto “Alberto Giacometti e gli Etruschi” c’invita ad entrare nella Pinacothèque de Paris, dove fino al 15 gennaio si potranno ammirare le ascetiche sculture del maestro del Novecento, che idealmente si confronta con un’arte e con un popolo depositario di segreti ancora da scoprire. Una sapiente illuminazione evidenzia l’empatia fra i reperti archeologici, provenienti dal Museo Guarnacci di Volterra e le opere dello scultore che riuscì a plasmare con la materia i temi della filosofia esistenzialista. Appropriati pannelli esplicativi spiegano al pubblico tutta la complessità estetica e culturale di una mostra, che si propone con grande ambizione di tracciare una linea formale e filosofica fra due mondi disgiunti fra loro da 2.500 anni. “L’ombra della sera”, la splendida statuetta longilinea del III° secolo a. C. si confronta con la “Grande femme” del 1960 dai contorni frantumati. “L’homme qui marche” esplora con i suoi lunghi passi l’infinitezza dello spazio. Le terrecotte etrusche, finemente decorate, si confrontano con gli ascetici “Trois hommes” filiformi. E’ un continuo alternarsi di figure e forme, dai significati misteriosi che fissano un insolito punto di incontro fra mitologia e surrealismo, arte primitiva e avanguardia, tanto da far osservare a Marc Rastellini, direttore della Pinacothèque, che forse Giacometti stesso “è stato l’ultimo degli Etruschi”.

MARIA CRISTINA SERRA | Sono molte le proposte in questo rigoroso e austero inverno e ci invitano ad attraversare i quartieri da una riva all’altra della Senna, seguendo il filo dei nostri vissuti, per tracciare un itinerario artistico a seconda delle suggestioni del momento. A Place de la Madeleine, salotto buono dei buongustai con le ricche boutique-gourmet, addobbate a festa, il magnetismo del manifesto “Alberto Giacometti e gli Etruschi” c’invita ad entrare nella Pinacothèque de Paris, dove fino al 15 gennaio si potranno ammirare le ascetiche sculture del maestro del Novecento, che idealmente si confronta con un’arte e con un popolo depositario di segreti ancora da scoprire. Una sapiente illuminazione evidenzia l’empatia fra i reperti archeologici, provenienti dal Museo Guarnacci di Volterra e le opere dello scultore che riuscì a plasmare con la materia i temi della filosofia esistenzialista. Appropriati pannelli esplicativi spiegano al pubblico tutta la complessità estetica e culturale di una mostra, che si propone con grande ambizione di tracciare una linea formale e filosofica fra due mondi disgiunti fra loro da 2.500 anni. “L’ombra della sera”, la splendida statuetta longilinea del III° secolo a. C. si confronta con la “Grande femme” del 1960 dai contorni frantumati. “L’homme qui marche” esplora con i suoi lunghi passi l’infinitezza dello spazio. Le terrecotte etrusche, finemente decorate, si confrontano con gli ascetici “Trois hommes” filiformi. E’ un continuo alternarsi di figure e forme, dai significati misteriosi che fissano un insolito punto di incontro fra mitologia e surrealismo, arte primitiva e avanguardia, tanto da far osservare a Marc Rastellini, direttore della Pinacothèque, che forse Giacometti stesso “è stato l’ultimo degli Etruschi”. MARIA CRISTINA SERRA | Il Museo Cernuschi è la cornice suggestiva per godere le opere degli “Artisti cinesi a Parigi” (fino al 31 dicembre), che fra le due guerre mondiali, come viaggiatori speciali, hanno superato le frontiere di due mondi lontani, per tracciare attraverso la pittura una sintesi artistica fra Oriente e Occidente

MARIA CRISTINA SERRA | Il Museo Cernuschi è la cornice suggestiva per godere le opere degli “Artisti cinesi a Parigi” (fino al 31 dicembre), che fra le due guerre mondiali, come viaggiatori speciali, hanno superato le frontiere di due mondi lontani, per tracciare attraverso la pittura una sintesi artistica fra Oriente e Occidente