LAURA NOVELLI | “La vita in prigione è dura/ Carcerati senza scrupoli e senza paura/ Il coraggio per primo e poi amico ti stimo / Tra le sbarre si sente il calore / Poi si passa all’orrore / L’orrore che uccide /L’orrore che decide / L’orrore che graffia la vita che passa/ Penso alla mia vita / Una vita sprecata / La giustizia ingannata / Una vita dannata /Per salvare l’onore / Seminare il terrore /Ma il mio tempo è finito / E mi sono pentito / Voglio ricominciare / Voglio dimenticare/ Far capire al mondo / di non sbagliare / di seguire esempi giusti […]”. Non sono parole tratte da opere di intellettuali e scrittori celebri bensì – più semplicemente – le parole di un rap sul tema carcerario che, circa due anni fa, hanno scritto alcuni ragazzi di dodici/tredici anni, oggi miei ex-allievi, in occasione del concorso “Conoscere il carcere” promosso nelle scuole medie inferiori e superiori della Penisola dal Ministero della Giustizia, in sinergia con il MIUR. Concorso tra l’altro vinto, ex-equo con un liceo romano, proprio dalla mia ex classe con questo testo “Voglio ricominciare” e con un altro rap, “Oltre le sbarre”, anch’esso sugellato da una chiosa significativa (“nel futuro io ci credo/ se chiuso gli occhi lo vedo/ la cosa più importante/ da pensare è che/ nella vita si può sbagliare”), entrambi musicati artigianalmente e cantati dai ragazzi stessi.

LAURA NOVELLI | “La vita in prigione è dura/ Carcerati senza scrupoli e senza paura/ Il coraggio per primo e poi amico ti stimo / Tra le sbarre si sente il calore / Poi si passa all’orrore / L’orrore che uccide /L’orrore che decide / L’orrore che graffia la vita che passa/ Penso alla mia vita / Una vita sprecata / La giustizia ingannata / Una vita dannata /Per salvare l’onore / Seminare il terrore /Ma il mio tempo è finito / E mi sono pentito / Voglio ricominciare / Voglio dimenticare/ Far capire al mondo / di non sbagliare / di seguire esempi giusti […]”. Non sono parole tratte da opere di intellettuali e scrittori celebri bensì – più semplicemente – le parole di un rap sul tema carcerario che, circa due anni fa, hanno scritto alcuni ragazzi di dodici/tredici anni, oggi miei ex-allievi, in occasione del concorso “Conoscere il carcere” promosso nelle scuole medie inferiori e superiori della Penisola dal Ministero della Giustizia, in sinergia con il MIUR. Concorso tra l’altro vinto, ex-equo con un liceo romano, proprio dalla mia ex classe con questo testo “Voglio ricominciare” e con un altro rap, “Oltre le sbarre”, anch’esso sugellato da una chiosa significativa (“nel futuro io ci credo/ se chiuso gli occhi lo vedo/ la cosa più importante/ da pensare è che/ nella vita si può sbagliare”), entrambi musicati artigianalmente e cantati dai ragazzi stessi.

Perché ne parlo? Mi sono tornati in mente in questi giorni dopo aver assistito a due lavori teatrali a loro modo connessi: “Una Bella Prigione (il Mondo)” che il hanno presentato il 28 luglio all’interno della rassegna “I solisti del teatro” e lo spettacolo “Il muro”, scritto e diretto da Angelo Longoni, che dopo il debutto proprio a Rebibbia per un pubblico di detenuti e i consensi raccolti durante le repliche romane al teatro Lo Spazio è stato proposto al Fontanone del Gianicolo e sarà ripreso durante la prossima stagione.

Credo che la sensibilità ancora acerba ma evidentemente permeabile al mondo dei miei giovani alunni abbia intercettato con luminosa puntualità il senso di queste due operazioni teatrali. Ovverosia: la necessità di interrogarsi sulle ricadute umane di un’esperienza drammatica come la detenzione leggendola come un passaggio verso una seconda vita, una seconda possibilità, un cambiamento, una rinascita.

La pièce di Teatro Libero aveva un sottotitolo emblematico, “Un Talk Show su Bellezza e Giustizia”, e attori storici della compagnia come Sasà Striano (lo ricordiamo in “Gomorra “ e nei panni di Bruto in “Casare deve morire”), Fabio Rizzuto e Giovanni Arcuri (Cesare nel medesimo film dei fratelli Taviani, Orso d’Oro al Festival di Berlino del 2012), accompagnati al piano da Franco Moretti e coordinati da Fabio Cavalli, hanno passeggiato tra le pagine di Shakespeare e Genet, virando simpaticamente verso canzoni popolari come “Il barcarolo” e verso una spontaneità cabarettistica carica di autoironia, per raccontare con partecipato entusiasmo un carcere che sia aperto alla cultura, al teatro, ai libri; un carcere che non si imponga di “rieducare” ma piuttosto insegni ad essere diversi, a capire angoli sconosciuti di mondo, a comprendere meglio se stessi; un carcere che permetta di mantenere la propria dignità, che abbia cura dell’umanità di ciascuno, che offra un’opportunità concreta di rinserimento sociale. C’è stato un momento di forte commozione, quando Striano ha recitato un monologo tratto da “L’enfant criminel” di Genet, e c’è stato un tempo lungo di riflessione, di dibattito e confronto con il pubblico quando, a fine lavoro, il costituzionalista Marco Ruotolo ha ribadito i punti caldi della questione e, Cesare Beccaria alla mano, ha parlato di “umanizzazione” del carcere: Poesia e Legge possono camminare, dunque, su un unico binario.

E possono farlo anche quando in ballo c’è l’esperienza di una coppia messa a dura prova da una carcerazione improvvisa che rompe la felicità di un matrimonio e fa vacillare ogni sicurezza personale e familiare: quanto racconta Longoni ne “Il muro”, piccola ore rock ispirata alle musiche dei Pynk Floyd egregiamente eseguite dal vivo dal gruppo soundEclipse, ha il sapore agrodolce di una favola sentimentale usata a pretesto di un moderno pamphlet filosofico su tutti quei muri che, al di qua e al di là del carcere, delimitano le nostre vite, le nostre emozioni, la nostra realizzazione umana e sociale. Se il riferimento a “The Wall” è ovviamente esplicito, ben più simbolico vuole essere la costruzione di un testo scandito in diversi quadri e intervallato da numerosi inserti musicali (arricchiti da uno splendido montaggio di immagini) che fotografa l’incontro casuale tra un uomo (Ettore Bassi) e una donna (Eleonora Ivone), la crescente consapevolezza di un amore che si trasforma in progetto comune e poi la caduta, il ribaltamento, la galera per un brutto affare di tangenti e di corruzione. Questo muro cancella d’un tratto il senso stesso dell’identità, annulla il passato, annebbia il futuro. Fin quando il protagonista capisce che – appunto – dopo si può ricominciare, riprendere a sognare e a costruire. Pensare addirittura ad un figlio. Tra flash-back e monologhi paralleli, le scene si avvicendano l’una dopo l’altra, con un ritmo a tratti forse troppo lento e un linguaggio che passa volentieri dal quotidiano al lirico, lasciando intendere il dipanarsi di un tempo che è soprattutto, come sempre, una dimensione interiore. L’energia più spontanea passa attraverso la musica e – davvero bravi i cinque musicisti in scena – ci trasporta in un tumulto di emozioni e ricordi collettivi. Alla fine viene voglia di ballare: il muro diventa inno, bandiera, liberazione.

DISCLAIMER

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. Le informazioni contenute in questo blog, pur fornite in buona fede e ritenute accurate, potrebbero contenere inesattezze o essere viziate da errori tipografici. Gli autori di PAC si riservano pertanto il diritto di modificare, aggiornare o cancellare i contenuti del blog senza preavviso. Gli autori non sono responsabili per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post. Verranno cancellati i commenti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o che contengano dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy e, in ogni caso, ritenuti inadatti ad insindacabile giudizio degli autori stessi. Alcuni testi o immagini inserite in questo blog sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. Gli autori del blog non sono responsabili dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo.

RENZO FRANCABANDERA | Arriva alle battute finali, ma anche quest’anno ha saputo guadagnarsi un seguito di pubblico, critica e riferimenti internazionali di primo piano. Parliamo di Teatro a Corte, festival piemontese con un suo specifico assai particolare, svolgendosi per gran parte nelle meravigliose ambientazioni delle dimore sabaude. Da anni la proposta di questa rassegna è un mélange di teatro-danza-arti performative e nouveau cinque che non ha eguali in Italia e che propone agli spettatori uno sguardo originalissimo sulle evoluzioni meno tradizionali dei linguaggi scenici. Lontano da roboanti tromboni della prosa, dai soliti nomi noti e dall’asfittico giro fatto dei soliti quattro-cinque registi-star internazionali che approdano in Italia, il Festival ogni anno stringe un legame con una nazione diversa e in una logica di valorizzazione reciproca del patrimonio di conoscenze e di proposte eterodosse, ospita il meglio delle nuove proposte dell’arte performativa.

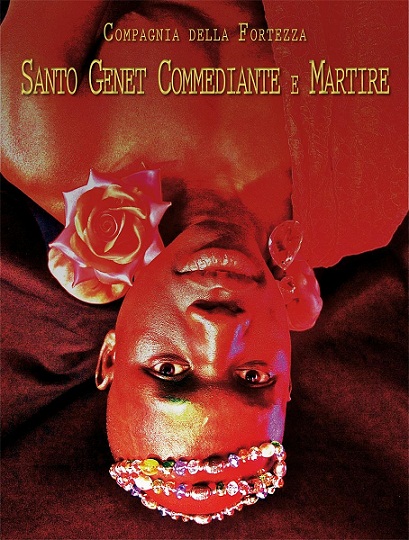

RENZO FRANCABANDERA | Arriva alle battute finali, ma anche quest’anno ha saputo guadagnarsi un seguito di pubblico, critica e riferimenti internazionali di primo piano. Parliamo di Teatro a Corte, festival piemontese con un suo specifico assai particolare, svolgendosi per gran parte nelle meravigliose ambientazioni delle dimore sabaude. Da anni la proposta di questa rassegna è un mélange di teatro-danza-arti performative e nouveau cinque che non ha eguali in Italia e che propone agli spettatori uno sguardo originalissimo sulle evoluzioni meno tradizionali dei linguaggi scenici. Lontano da roboanti tromboni della prosa, dai soliti nomi noti e dall’asfittico giro fatto dei soliti quattro-cinque registi-star internazionali che approdano in Italia, il Festival ogni anno stringe un legame con una nazione diversa e in una logica di valorizzazione reciproca del patrimonio di conoscenze e di proposte eterodosse, ospita il meglio delle nuove proposte dell’arte performativa. FRANCESCA GIULIANI | Il festival è appena finito. Volterra ancora una volta è stata incontro, apertura, reclusione, separazione. Le contraddizioni di un evento che ha luogo fra la città e il carcere, che coinvolge la cittadinanza (e gli appassionati che vengono sempre numerosi da fuori) e la parte della città separata dalle mura di cinta della vecchia fortezza, ora carcere; e Armando Punzo, combattivo trait-d’union fra il dentro e il fuori. Lo abbiamo intervistato alla fine della rassegna teatrale conclusasi in questi giorni.

FRANCESCA GIULIANI | Il festival è appena finito. Volterra ancora una volta è stata incontro, apertura, reclusione, separazione. Le contraddizioni di un evento che ha luogo fra la città e il carcere, che coinvolge la cittadinanza (e gli appassionati che vengono sempre numerosi da fuori) e la parte della città separata dalle mura di cinta della vecchia fortezza, ora carcere; e Armando Punzo, combattivo trait-d’union fra il dentro e il fuori. Lo abbiamo intervistato alla fine della rassegna teatrale conclusasi in questi giorni.  ANDREA CIOMMIENTO | Abbiamo seguito l’ultima fase di studio di “Chi ama brucia – Discorsi al limite della frontiera”, il progetto di Alice Conti e il gruppo Ortika selezionato da Scenica Frammenti in occasione di “Anteprima”, la vetrina per giovani compagnie under 30 che offre ai vincitori l’ospitalità a Collinarea Festival. Lo spettacolo tratta il tema dei CIE – Centri di Identificazione ed Espulsione; in scena c’è Croce la giovane crocerossina in veste bianca che abita il suo ufficio d’accoglienza preparandosi all’arrivo degli Ospiti in un agire operativo e alienante.

ANDREA CIOMMIENTO | Abbiamo seguito l’ultima fase di studio di “Chi ama brucia – Discorsi al limite della frontiera”, il progetto di Alice Conti e il gruppo Ortika selezionato da Scenica Frammenti in occasione di “Anteprima”, la vetrina per giovani compagnie under 30 che offre ai vincitori l’ospitalità a Collinarea Festival. Lo spettacolo tratta il tema dei CIE – Centri di Identificazione ed Espulsione; in scena c’è Croce la giovane crocerossina in veste bianca che abita il suo ufficio d’accoglienza preparandosi all’arrivo degli Ospiti in un agire operativo e alienante. ANDREA CIOMMIENTO | Il viaggio allarga la mente e ne dà forma, e il canto delle isole di Ulisse è la mappatura che Roberto Kirtan Romagnoli dona al pubblico nel suo spettacolo diretto da Loris Seghizzi (Scenica Frammenti) in debutto nazionale a Collinarea Festival in una sala strapiena che deborda di umanità.

ANDREA CIOMMIENTO | Il viaggio allarga la mente e ne dà forma, e il canto delle isole di Ulisse è la mappatura che Roberto Kirtan Romagnoli dona al pubblico nel suo spettacolo diretto da Loris Seghizzi (Scenica Frammenti) in debutto nazionale a Collinarea Festival in una sala strapiena che deborda di umanità. ELENA SCOLARI | E chi se l’aspettava? Che una criticona ancora si commovesse? Mi rincuoro nel trovarmi ancora sentimentale (almeno dietro le sbarre). Credete che non mi sia accorta dei trucchi di Punzo? Della sua sapiente agopuntura del cuore? Sentimentale sì, rimbambita no. Me ne sono accorta eccome, ma sapete una cosa? Me ne sono fregata. Perché era giusto lasciarsi andare, era giusto lasciarsi travolgere dal vortice. Un vortice in cattività, e per questo di potenza decuplicata.

ELENA SCOLARI | E chi se l’aspettava? Che una criticona ancora si commovesse? Mi rincuoro nel trovarmi ancora sentimentale (almeno dietro le sbarre). Credete che non mi sia accorta dei trucchi di Punzo? Della sua sapiente agopuntura del cuore? Sentimentale sì, rimbambita no. Me ne sono accorta eccome, ma sapete una cosa? Me ne sono fregata. Perché era giusto lasciarsi andare, era giusto lasciarsi travolgere dal vortice. Un vortice in cattività, e per questo di potenza decuplicata. ANDREA CIOMMIENTO | I Babilonia Teatri aprono ufficialmente la nuova edizione del festival Collinarea di Lari (PI) con Pinocchio allestito insieme agli Amici di Luca, compagnia composta da persone che hanno vissuto l’esperienza del coma. Abbiamo incontrato Enrico Castellani per farci raccontare il processo di creazione che ha portato alla realizzazione di questo laboratorio/spettacolo a vocazione sociale.

ANDREA CIOMMIENTO | I Babilonia Teatri aprono ufficialmente la nuova edizione del festival Collinarea di Lari (PI) con Pinocchio allestito insieme agli Amici di Luca, compagnia composta da persone che hanno vissuto l’esperienza del coma. Abbiamo incontrato Enrico Castellani per farci raccontare il processo di creazione che ha portato alla realizzazione di questo laboratorio/spettacolo a vocazione sociale. ANDREA CIOMMIENTO | Venerdì 25 e sabato 26 luglio Collinarea apre in anteprima la sua nuova edizione con il concerto di Bobo Rondelli insieme all’Ottavo padiglione in un gustoso accorpamento di festeggiamenti, dai vent’anni dalla nascita della band all’inizio del festival di Lari.

ANDREA CIOMMIENTO | Venerdì 25 e sabato 26 luglio Collinarea apre in anteprima la sua nuova edizione con il concerto di Bobo Rondelli insieme all’Ottavo padiglione in un gustoso accorpamento di festeggiamenti, dai vent’anni dalla nascita della band all’inizio del festival di Lari.